心臓外科

対象疾患・治療法

疾患の解説と治療法

心臓外科では、冠動脈疾患、心臓弁膜症、重症心不全、不整脈、心臓腫瘍、収縮性心膜炎など、外科治療の対象となる心臓疾患に対応しています。特徴的な外科手術について解説します。カテーテルによる大動脈弁置換術はこちら、僧帽弁形成術はこちらをご覧ください。

ロボット支援僧帽弁形成術

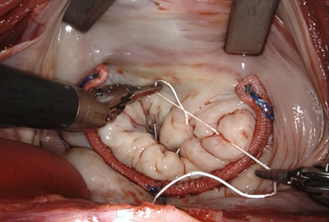

ダ・ヴィンチという手術支援ロボットを用いて、小さい傷で変性した僧帽弁を修復するの僧帽弁形成術を行っています。ロボット心臓手術は多数の症例に対応してきた実績があり、2025年現在、ロボット操作認定を受けた医師3名とベッドサイド操作認定を受けた医師9名が24時間体制にて対応しています。

僧帽弁閉鎖不全症が主な対象疾患です。最新式のロボットを用いることで、優れた視野の下、繊細な操作が可能となり、電子カルテのデータ分析によると僧帽弁形成術の成功率99%以上(671例中667例:2018年4月-2025年5月)を達成しています。また、傷が小さく骨を切らない手術なので、個人差があるものの術後2週間以内で社会復帰が可能です。

より重症の僧帽弁閉鎖不全症に対しては、僧帽弁形成術と同時に、必要に応じて、三尖弁形成術や心房細動に対するメイズ手術を行うことで、より制限が少なく、質の高い生活に戻ることが可能になることが期待できます。

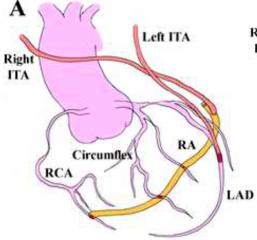

動脈グラフトのみを用いた人工心肺を使用しない冠動脈バイパス術

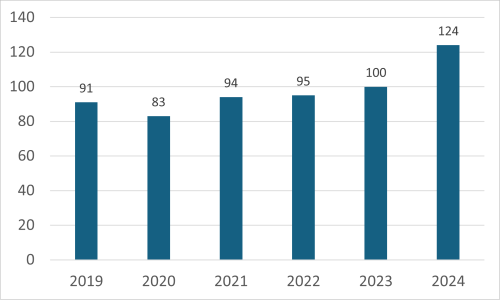

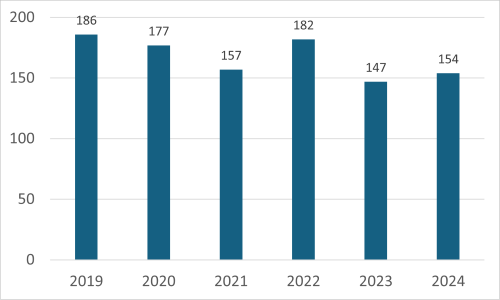

狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患に対する冠動脈バイパス術も数多くの症例数を誇ります。不安定狭心症や急性心筋梗塞に対する緊急手術の搬送依頼も数多くお引き受けしています。

国立循環器病研究センター心臓外科が、2000年頃から導入している動脈グラフトのみを用いたオフポンプ冠動脈バイパス手術は、従来の人工心肺を用いた手術と比べて低侵襲であり、静脈を用いた手術に比べてグラフト開存率は良好です(The Annals of Thoracic Surgery, 2004:78;1304-11.)。

2021年には、米国の一流専門雑誌にこの手術の成績が掲載されました。術後10年生存率が約80%と、長期的に制限なく生活できる手術として知られています。

冠動脈疾患は、いつ急変するかわからないという不安のある病気ですので、初診後2週間以内に手術を予定させていただくことがほとんどです。

人工弁を使用しない弁膜症手術

心臓弁膜症に対して使用する人工弁には、機械弁と生体弁がありますが、いずれも脳梗塞や再手術などの危険と隣り合わせの生活を余儀なくされます。僧帽弁形成術以外においても、国立循環器病研究センター心臓外科では、できるだけ人工弁を回避する手術を行っています。

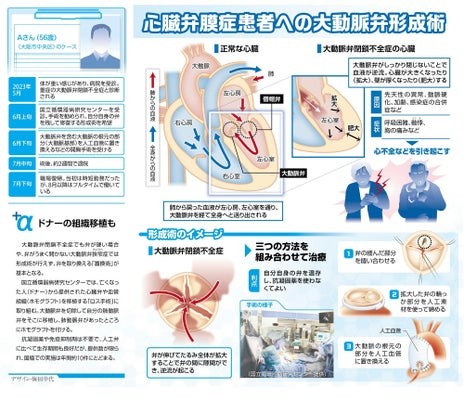

65歳以下の大動脈閉鎖不全症に対しては、適応を十分に検討したうえで大動脈弁形成術を行います。また、65歳以下の大動脈弁狭窄症に対しては、同様に適応を検討したうえでロス手術を行います。いずれも人工弁を使用しない手術ですので、ワーファリン服用に関連した塞栓症や出血の心配なく、また人工弁に関連した感染リスクも大幅に低く、長期的に安心した生活を送っていただけます。食事制限や運動制限が少なくなる可能性があり、日常生活への復帰が比較的スムーズな傾向があります。この取り組みが読売新聞に紹介されました(2023年11月24日朝刊)。

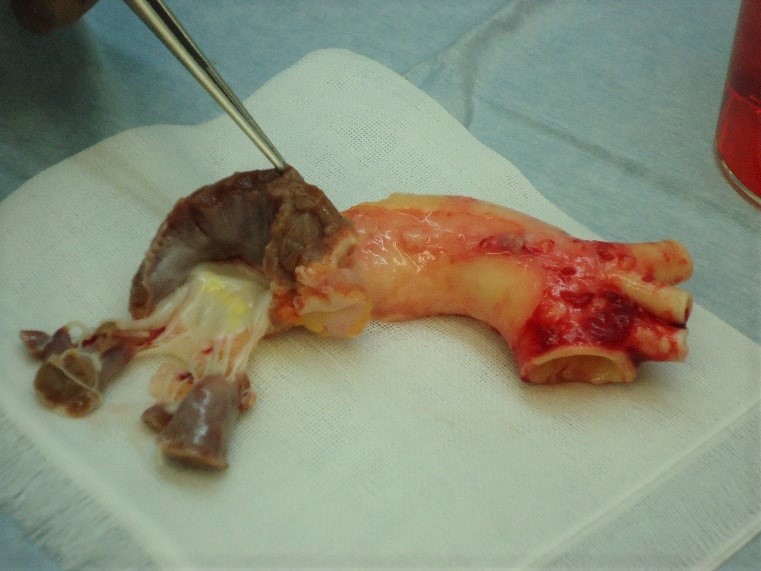

心臓弁膜症の中には、感染性心内膜炎という致死率の高い疾患があります。これは心臓弁が細菌感染を起こすことにより発症します。人工弁による弁置換術は、再度感染するリスクが高いことが知られており、国立循環器病研究センター心臓外科では、弁形成術を第一に考えています。また、ご遺体から提供いただき冷凍保存されたホモグラフトを使用することもあります。ホモグラフトは、人工弁に比べて感染に強いことが知られています。

国立循環器病研究センターは、西日本唯一のホモグラフトバンクを運営しています。この大動脈弁ホモグラフトを用いた感染性心内膜炎治療は、特に重症例に対する効果的な治療として知られています。また、肺動脈弁ホモグラフトを用いたロス手術は、従来の大動脈弁置換術よりも長期予後が良いことが知られています(Journal of the American College of Cardiology, 2018:71;1337-1344.)。

重症心不全の外科治療

国立循環器病研究センターは、長年にわたり人工心臓の開発から運用まで行い、重症心不全治療に貢献してきました。また、本邦の心臓移植の約3分の1が、国立循環器病研究センターにおいて実施されています(https://www.ncvc.go.jp/transplant/about/)。

心臓外科、移植医療部、人工臓器部が連携して、人工心臓から心臓移植までの重症心不全治療チームを構成し、24時間体制で診断と治療を行っています。

植込み型人工心臓装着後の生存率は、非常に良好であり、HeartMate3の製造会社である米国のAbbott社より "Center of Excellence"として表彰されました(https://www.ncvc.go.jp/english/ncvc_pamphlet_e2020.pdf)。

また、心停止などに対して、他院にてECMOなどの補助循環装置が装着された急性重症心不全症例を数多くお引き受けしています。カテーテルポンプに加えて、国立循環器病研究センターにて開発した生体適合性の高いECMOや人工心臓を用いて数多く救命してきました。

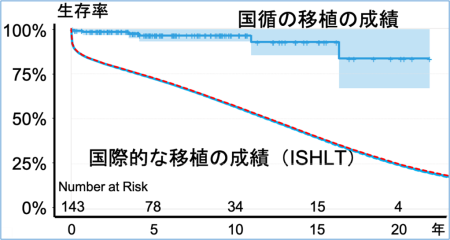

心臓移植後の成績も、国際的な移植の成績に比べて良好であることが知られています(下図)。かけがえのない心臓を提供いただいたドナーとご遺族の思いに応えられるように、先進的な医療を用いて診断と治療を行ってきた成果と考えています。

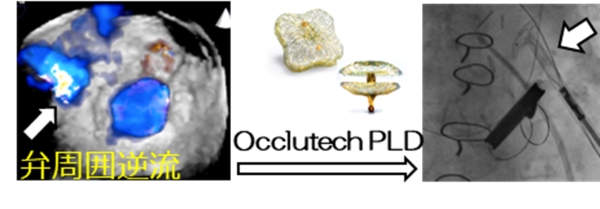

人工弁周囲逆流に対するカテーテル治療

2024年9月より保険償還の得られた医療機器(Occultech PLD)を用いた人工弁置換術後における弁周囲逆流に対するカテーテルデバイスを用いた治療も当院では始めており(下図参照)、人工弁周囲逆流に対して外科手術以外の低侵襲な治療法にも取り組んでおります。

最終更新日:2025年08月20日