心不全部

さらに詳しく

- 心不全とは

- 心不全の薬物治療

- 弁膜症・心筋症における構造的心疾患(SHD)へのカテーテル治療

- 僧帽弁閉鎖不全症に対するカテーテル治療:MitraClip®

- 大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療:経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI)

- 閉塞性肥大型心筋症に対するカテーテル治療:経皮的心室中隔心筋焼灼術(PTSMA)

- 僧帽弁狭窄症に対するカテーテル治療:経皮的交連裂開術(PTMC)

- 今後の治療への挑戦

心不全とは

心臓の働きの低下が原因となって下記の様な症状が出現するような病気の状態を心不全と呼んでいます。心不全の症状は患者さんによって多様ですが、大きく分けて下記の症状が出現します。

① 息切れや呼吸苦

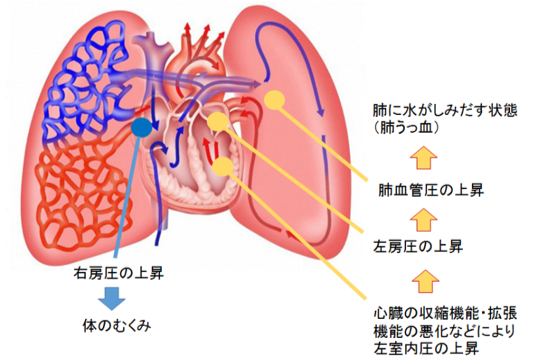

心臓の収縮・拡張する働きが低下した状態が持続すると心臓が拡張した状態でも中の圧力(左室拡張末期圧)があがった状態が持続するようになります。このような状態では肺血管の圧も上昇し肺の血管から肺に水が染み出るようになり(肺うっ血)、息切れが出現します。初期には階段や坂道などで息切れが出現しますが、次第に安静時にも出現するようになり、夜横になって眠ることすらも辛くなります。

② 体のむくみ

心臓の圧力が上がった状態が持続すると心臓へ流れる血流が滞り、足のむくみなどが出現することがあります。また、むくみは腸管にも生じ、食欲低下や便秘となるかたもいらっしゃいます。

③だるさや不快感

心不全がかなり進行した方では、心臓から拍出する血液量が不足することでだるさや気分の不快などが出現することがあります。

上記の症状の程度や種類は個人差があります。またこのような症状だけではなくいくつかの検査方法を組み合わせて診断していますので詳しくは循環器専門医にお問い合わせ下さい。

心不全の薬物治療

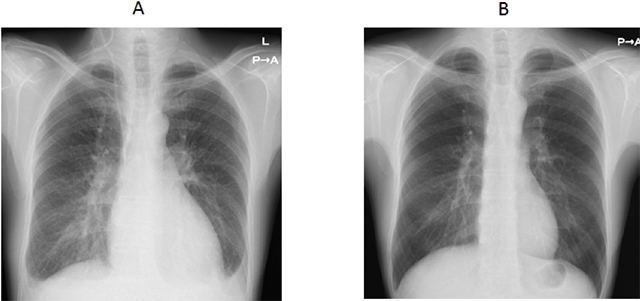

息が苦しくなって心不全のため入院した患者さんですが、レントゲン写真を見ると、心臓の大きさが拡大し、肺に染み出した水がうっすらと白く写っています(図1A)。心エコー(図2A)では心臓が拡大し、動きが悪くなっていることがわかります。いくつかのお薬の投与により、心臓の負担を取り除きます。状態が安定したところでβ遮断剤とよばれる内服薬などを加えます。β遮断剤は心不全の代表的な治療薬の一つですが、このお薬には心拍数を遅くしたり、心臓を休めたりするような作用があります。このような作用により肺に水がたまる状態に逆戻りする可能性もあるために、β遮断薬は少量から始めて数週間かけて慎重に増量します。薬物治療が順調に進むと心臓の大きさは縮小し(図1B)、収縮力も改善します(図2B)。このお薬の効き目は個人差があり、症状や心エコーや血液検査等の検査で効き目を判断します。下図はお薬の効果があった方の心エコー結果を示しています。また心不全の薬の効き目には個人差があり、全ての心不全の方に効果があるわけではありません。また血圧や脈拍、患者さんの症状や心エコー検査や血液検査などをチェックしながら主治医が薬の量や種類を調節しています。

図1

図2

弁膜症・心筋症における構造的心疾患(SHD)へのカテーテル治療

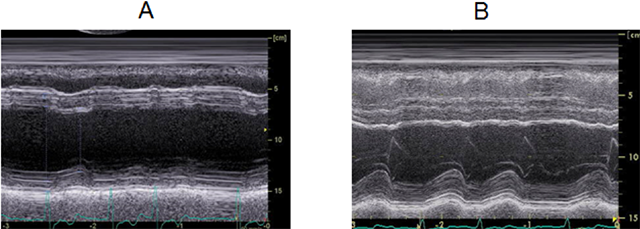

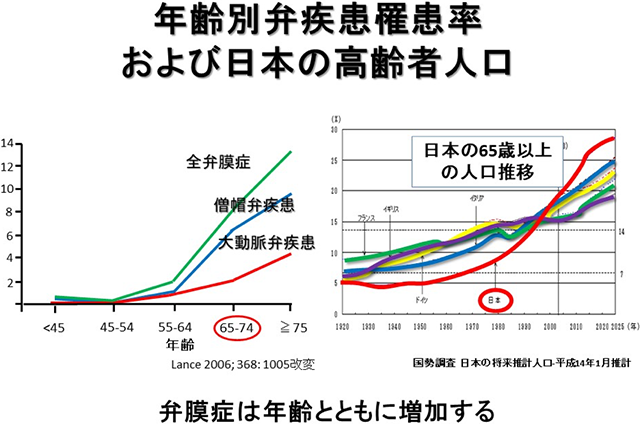

弁膜症の原因は加齢にともなう動脈硬化が主となってきており、超高齢化社会を迎える日本でも弁膜症疾患患者さんの数は増加の一途をたどっています(図3)。

図3

弁膜症への治療は長年手術がスタンダードでしたが、高齢者に発症する弁膜症では手術が困難またはハイリスクな患者さんが少なからずいらっしゃいます。近年、このような患者さんに対してより低侵襲に行えるカテーテル治療が開発され、疾患により臨床応用がされています。当科でも弁膜症・心筋症疾患などの構造的心疾患(Structure Heart Disease:SHD)に対するカテーテル治療に長年関わってきており、豊富な経験を積んだハートチームが治療を行っています。

大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療:経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI)

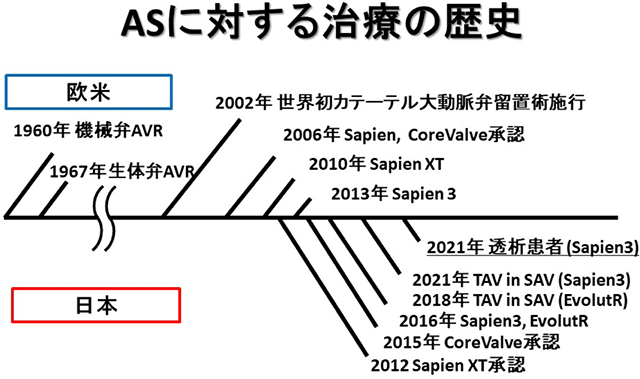

大動脈弁狭窄症は高齢者に多い弁膜症で年月とともに進行性し、治療をしない限りきわめて生命予後の悪い疾患です。2013年より経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI)が保険償還され、手術リスクが高い患者さんには開胸手術をすることなく新しい弁(生体弁)を留置することが可能となりました。

当院は2011年12月の治験段階よりTAVIの経験を積み西日本屈指のTAVI手技件数を経験しております。(図9)

図9

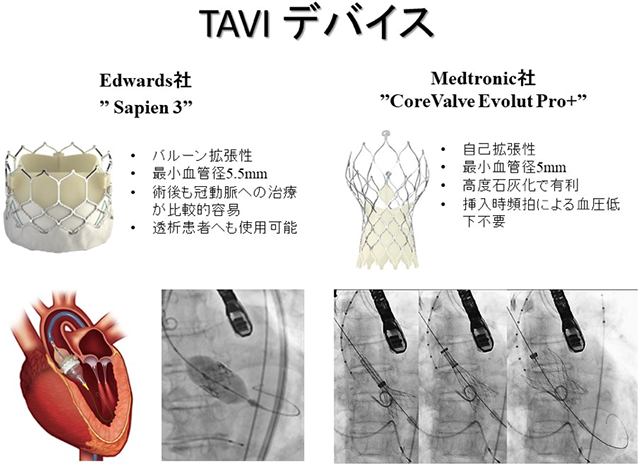

バルーン(風船)により拡張するタイプと自己拡張タイプの両タイプの治療が可能です(図10)。おのおのメリットがあり症例に応じて使い分ける事が理想です。当院は両方の弁を使用が可能ですので病変や患者様に合わせた治療を選択することができます。

図10

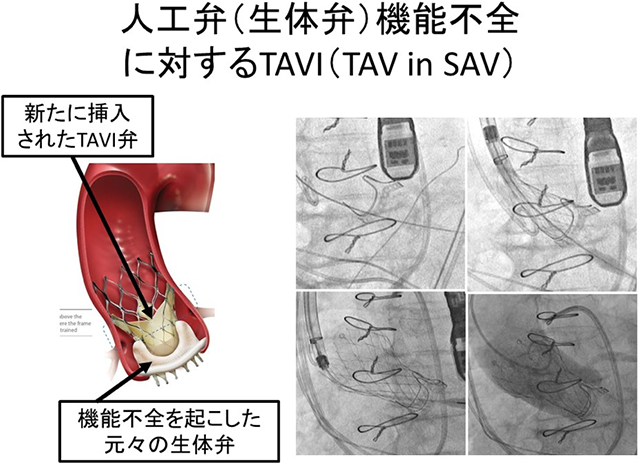

生体弁は金属の機械弁と違い術後長期ワーファリン服用が必要のないメリットがありますが反面耐久性が10数年しかなく、15年も経つと弁の破壊が進むことが多く、再手術が検討されます。再手術は高齢者となっている場合も多くリスクが高く、手術が困難となることもあります。2018年7月から、このような患者さんに対してもTAVIが行われています。弁の中に新たに人工弁を挿入することからTAV in SAVとも呼ばれて、当院でも通常のTAVI同様の良好な成績を得ることが出来ています(図11)。

図11

当院のTAVIの特徴は3つあります。①弁の選択が可能、②あらゆるアクセスルートの選が可能および③豊富な経験症例数です。

① 弁の選択では、当院ではバルーン拡張型および自己拡張弁両方の弁が使用可能ですので、弁の形態に併せて選択が可能です。

② アクセスルートの選択ではデバイスを挿入する際、通常使用する大腿動脈の血管が狭くて挿入困難な場合があります。その場合でも、当院のハートチームは外科と内科で構成されておりますので鎖骨下動脈、上行大動脈および心尖部にいたるまで全てのアクセスルートを選択することが可能です。すなわちより患者様に適した合併症の少ない弁、およびアクセスルートを選択することが可能です。

③ 2021年6月現在、当院では症例数600例近い豊富な症例を経験しているのであらゆる状況にも対応が可能です。また、近年は透析患者へのTAVIも可能となり、施設限定で使用可能となっております。当院もその施設として選ばれております。

このように近年の弁膜症治療は幅広い選択がございます。全症例、心臓外科および心臓血管内科を中心とした専門のハートチームが十分に議論を重ね、適応基準からデバイス選択まで決定しています。万が一緊急手術を必要とした場合でも、万全な対策がとられていますので安心して治療を受けていただけます。該当される患者様がいらっしゃいましたら、是非当院「弁膜症クリニック」へご相談ください。可能な限り早急に予約調整をさせていただき、患者様にとって最適な治療をご提供させていただきます。

経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI)についてより詳細にご紹介しているページを作成いたしましたので、こちらよりご覧ください。

閉塞性肥大型心筋症に対するカテーテル治療:経皮的心室中隔心筋焼灼術(PTSMA)

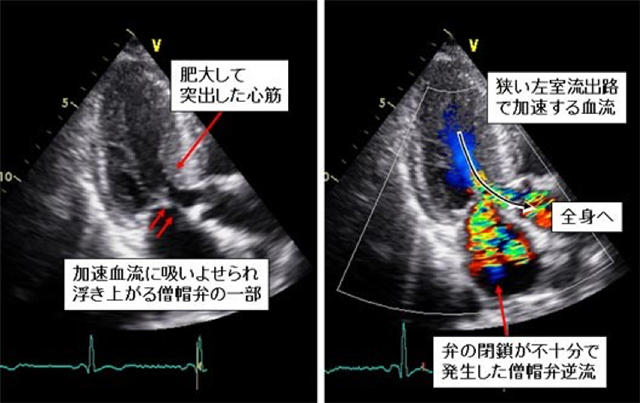

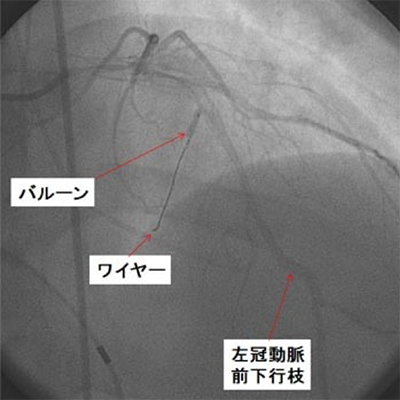

肥大型心筋症で心臓の出口が肥大して突出した筋肉のために、心臓内の圧が異常に高くなってしまっている場合があります(図12)。このようなタイプでは、症状が強く、急変する確率が高い場合には、厚くなった心筋を一部切り取るような手術を検討します。しかし、中にはカテーテル治療により同等の効果が得られる場合があります。図は、ワイヤーを入れて、心筋の厚い部分の動脈の枝を選んでいるところです。風船(バルーン)で出口をふさいで薬を注入し、心筋を化学的に壊死させる(焼灼する)と、数ヶ月後には肥大部が菲薄化し、手術で心筋を切り取ったのと同じ状態になります。

図12

僧帽弁狭窄症に対するカテーテル治療:経皮的交連裂開術(PTMC)

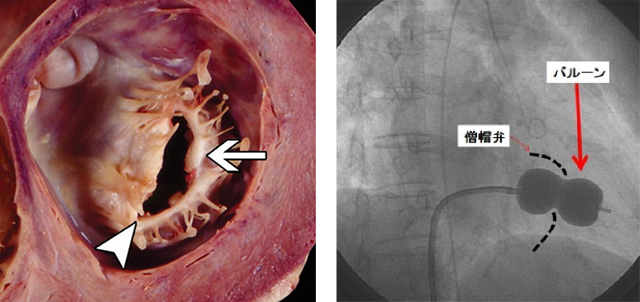

僧帽弁の狭窄が進行して血液の通過に制限が生じるようになると、労作時の息切れや倦怠感を感じるようになります。一般的には開胸手術で、狭くなってしまった弁を人工のものに取替える治療が行われますが、比較的軽症であれば、狭くなった弁(点線)をカテーテルの先についた風船(バルーン)で広げる(裂開)治療ができる場合があります。風船は弁が十分に広がったのを確認して、小さくたたんで回収します(図13)。

図13

今後の治療への挑戦

当院では患者様に常に最先端の治療を提供できる様、これまでも心臓血管外科と連携して、先進的な治療並びに臨床治験に数多く参加してきました。これまで心臓を止めて開胸手術しか選択がなかった治療も、より低侵襲で患者負担の少ない治療が選択できるようになってきました。海外ではカテーテル治療で行われている最先端の治療も本邦では未導入な治療も多くあります。国立循環器病研究センターでは、このような先端医療をいち早く導入してゆく予定であります。

最終更新日:2023年08月31日