脳血管内科

診療科等の概要

脳血管内科の概略

脳血管内科スタッフ・レジデント全体写真(2025.10.30撮影)

脳血管内科の概略

わが国では脳卒中(脳血管障害)を起こす割合が諸外国に比べて高く、死亡原因の第4位、要介護疾患の首位、高齢者医療費の首位を占めます。団塊の世代が脳卒中適齢期を迎え、脳卒中の患者は今後も増え続けることが予想されます。脳卒中は、高齢化日本が克服しないといけない、大きな壁です。

脳卒中の大半の患者さんには、専門的な内科治療が必要です。しかし、脳卒中は長年、治らない病気と位置付けられ、十分に治療することができませんでした。私たちの科は全国に先駆けて1977年に開設され、翌1978年からは脳卒中ケアユニット(SCU)での集約的な急性期内科治療を始めました。tPA静注療法を始めとする急性期の各種内科治療や、脳血管障害の超音波検査や各種画像検査などの診断法の確立に、全国の中心施設として貢献してきました。最近ではtPA静注療法やSCUが全国に普及し、「脳卒中は治る病気」と認識されるようになりましたが、私たちは現在でも国内外の脳卒中診療をリードして、地域の急性期中核病院として、また全国のセンターオブセンターとして、脳卒中制圧を合言葉に日々の診療を行っています。

脳卒中の診療は、循環器内科や神経内科、救急医学をはじめ、多くの分野の医学の知識と経験を必要とします。私たちは、これらの多領域の医療を集約させた脳卒中に対する内科治療を全国に先駆けて実践してきました。

当科の診療を修得し全国に広めるため、多くの若い医師が全国から集まり、日夜診療に励んでいます。大所帯なので脳血管内科(脳内科A)、脳神経内科 (脳内科B)の2つのグループに分かれていますが、両グループともに脳卒中を中心に診療、研究、教育を行っており、どちらのグループを受診されても同様に 最先端の診療を受けることが可能です。

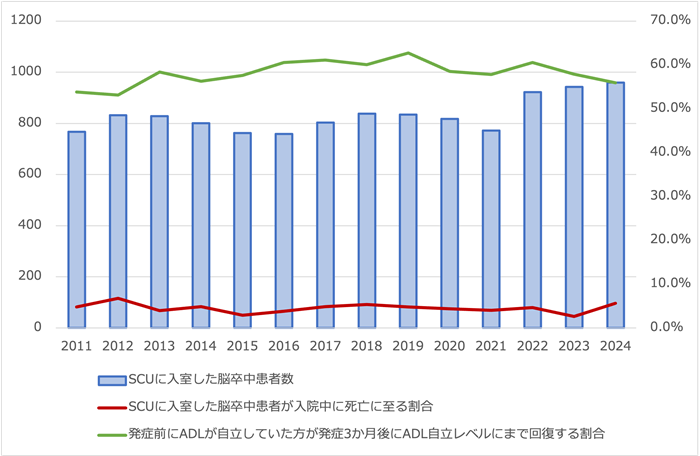

本格的な脳卒中ケアユニット(SCU)を国内ではじめて立ち上げ、24時間365日体制で急性期脳卒中患者さんを断らずに受け入れています(図1)。脳神経外科と良好に連携し、外科手術が必要な場合は遅れることなく外科治療を受けられます。急性期リハビリテーションの実績も高く、ロボットリハビリテーションなど最先端の技術を研究しています。急性期診療に引き続き、近隣の医療機関に転院して回復期機能訓練を滞らずに受けられるよう、地域医療連携を推進しています。

副院長ごあいさつ:「VとWに溢れた職場」

国循脳内科に興味を持ってこのHPを開けて下さった皆様に、当科を端的に伝えるならば、独自性が高く外部にも寛容な集団です。当科が起ち上がって45年を経ました。開設期の先達は「脳卒中を治すこと、内科が脳卒中を治すこと」をひたすら実践し、当科の存在意義を世に問うことに腐心しました。平成の第二世代は、ドラッグラグに象徴されるわが国の相対的で絶対的な脳卒中治療の遅れを挽回すべく、診療と研究の実績を一つずつ積み上げてきました。そんな土台に乗った僕たちは今、世界を見据えて診療情報や研究成果を発信していると躊躇わずに自己紹介できます。それを虚言にしないよう、さらに前進しています。

国循脳内科に興味を持ってこのHPを開けて下さった皆様に、当科を端的に伝えるならば、独自性が高く外部にも寛容な集団です。当科が起ち上がって45年を経ました。開設期の先達は「脳卒中を治すこと、内科が脳卒中を治すこと」をひたすら実践し、当科の存在意義を世に問うことに腐心しました。平成の第二世代は、ドラッグラグに象徴されるわが国の相対的で絶対的な脳卒中治療の遅れを挽回すべく、診療と研究の実績を一つずつ積み上げてきました。そんな土台に乗った僕たちは今、世界を見据えて診療情報や研究成果を発信していると躊躇わずに自己紹介できます。それを虚言にしないよう、さらに前進しています。

現在の熱気を自ら上手く言い表せず、同処(大阪)同齢(壬寅)の超人、山中伸弥先生がよく言及される「V (vision)」と「W (working hard)」を借用させていただきます。若い人たちには自己鍛錬こそVですが、職場全体としては国の脳卒中医療レベルを高めることを真剣に見据えて、最良の方途を探求しています。そして皆良く働きますが、大きなVを無邪気に目指しているので、楽しくWしています。そんな職場があるものかと訝しまれるなら、一度観に来てみませんか。一日でも良いです。歓迎いたします。

2023年1月 豊田一則

施設認定

- 日本脳卒中学会認定一次脳卒中センター

- 日本脳卒中学会認定一次脳卒中センターコア施設

- 日本内科学会認定教育病院

- 日本脳卒中学会認定研修教育病院

- 日本神経学会認定教育施設

- 日本認知症学会専門医教育施設

脳血管内科とは

わが国では脳卒中(脳血管障害)の頻度が高く、死亡原因の第4位、総医療費の第4位、高齢者医療費の第1位を占めます。罹患者数は高齢化社会の到来、生活習慣病の増加に伴い年々増加しています。脳卒中は、わが国の循環器疾患征圧における最大の標的です。当科は、脳卒中を全身血管病として捉え、神経内科学・循環器内科学・救急医学・血栓止血学・リハビリ医学などを集約した診療を行っています。脳血管外科、脳リハビリテーション部門、放射線診療部、看護部、その他の循環器疾患や動脈硬化疾患を扱う多くの診療科や研究所の関連研究室などとの密接な連携のもと、重大な国民的疾病である脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)の征圧を目指し、診療、調査・研究、啓発・教育活動に日夜努力しています。

構成

部長・医長を含めた19名のスタッフ医師と、15名の専門修練医・レジデント、若干名の内科専攻医の総勢34名(2023年1月現在)で、診療に従事しています。脳血管内科(脳内A)・脳神経内科(脳内B)の2つのグループに分かれていますが、両グループともに脳卒中を中心に診療、研究、教育を行っており、どちらのグループに紹介していただいても同様に最先端の診療を受けることが可能です。脳卒中急性期の症例は、両グループが均等に受け持つ体制をとっています。

診療の内容

脳血管内科では脳梗塞、脳出血などの脳血管障害全般及びこれに関連する神経救急疾患の診療を行っています。外来は月曜~金曜で、初回受診の方は初診外来で部長もしくは医長が、また再来の方は専門外来で常勤医が3-4名体制で担当しています。なお脳卒中救急患者には、夜間、土・日・祝日を問わず24時間体制で対応しています。

対象疾患

脳卒中には脳梗塞、脳出血、くも膜下出血がありますが、私たちは特に脳梗塞と脳出血に対する最先端の内科医療に力を入れています。脳梗塞または脳出血の急性期(発症されて間もない時期)の患者さんは脳卒中ケアユニット(Stroke Care Unit: SCU)に入室していただき、多職種で連携した集学的な治療を行います。当センターのSCUは1978年に国内で初めて設立され、病床数も21床(18床運用)と大規模であるため、24時間体制で急性期症例を断ることなく収容可能です。SCUには毎年800例前後の脳卒中が入院しており、他の施設と比べて重症脳卒中を診療することが多いのですが、それでも当院における治療成績は全国成績に比べて良好な治療成績を得ています(表1)。

表1. 2020年~2022年の3年間における当科の診療実績

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | |

|---|---|---|---|

| 急性期脳梗塞入院件数(人) | 630 | 604 | 715 |

| このうち入院時重症例の割合 (NIHSS≧8) | 32% | 27% | 30% |

| 退院時の日常生活自立率 (modified Rankin Scale 0-2) | 56% | 51% | 54% |

| 急性期脳出血入院件数(人) | 188 | 168 | 190 |

| このうち入院時重症例の割合 (NIHSS≧8) | 72% | 59% | 69% |

| 退院時の日常生活自立率 (modified Rankin Scale 0-2) | 20% | 24% | 23% |

| 一過性脳虚血発作入院件数(人) | 73 | 85 | 69 |

脳梗塞救急治療

当院では脳血管内科、脳神経内科、脳神経外科と共同して積極的にtPAやカテーテル治療を行っております。

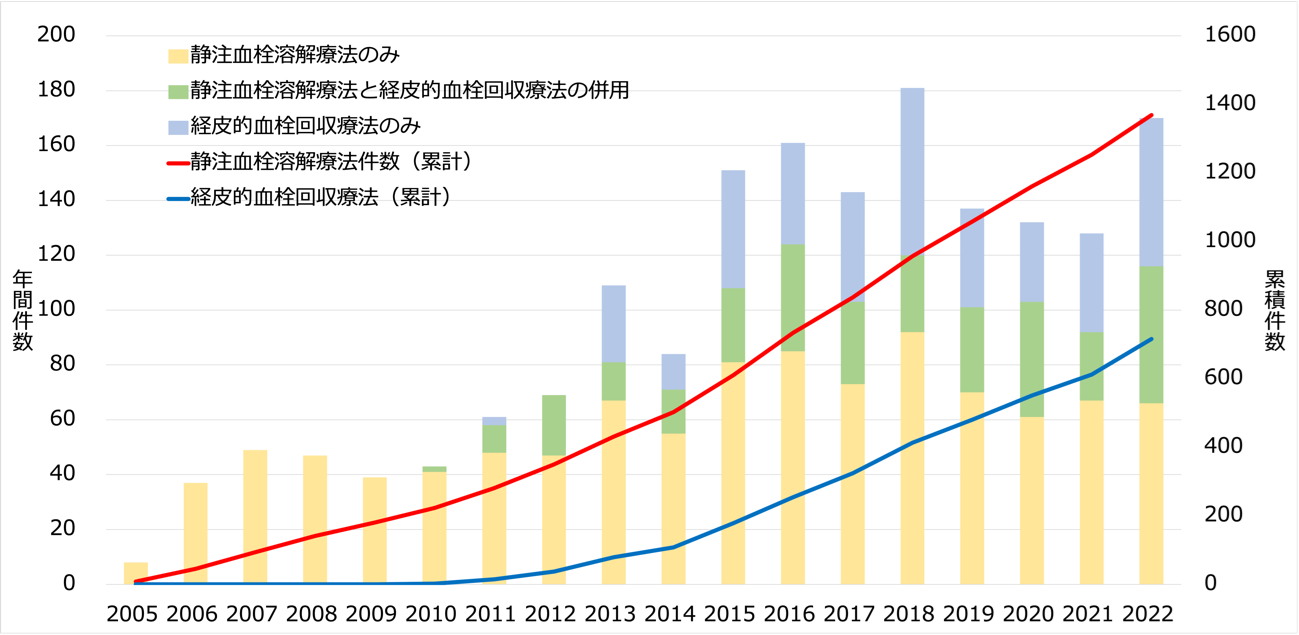

2005年に国内で急性期脳梗塞に対する静注血栓溶解療法(rt-PA静注療法)が認可され、2015年に急性期脳梗塞に対する経皮的血栓回収療法(カテーテル治療)の有効性が示され、現在ではこれらを用いた再開通治療が急性期脳梗塞の標準治療となっています。これらの再開通治療を当センターでは専門的に行っており、その件数は国内屈指です。当センターでの静注血栓溶解療法件数は2019年に延べ1000件を超えました(https://www.ncvc.go.jp/pr/release/190624_press/参照)。また、経皮的血栓回収療法の件数も年々増加傾向にあり、近年では国内屈指の治療件数となっています。(図1)。最新の治療件数については診療実績のページでご確認いただけます。

再開通治療で良好な成績が得られるように、院内でも様々な取り組みも行っています。最新の技術を取り入れながら、過去の治療例についても検討を行い常に最善の治療方法が何かを検討しています。また、血栓回収療法では再開通までの時間が早いことが転帰につながるため、少しでも早く治療を開始できるように、医師のみでなく病院全体で取り組みを行っていいます。看護師や放射線部門とも定期的にミーティングを行い、各部門で協力して診療をしております。当院の血栓回収治療では、患者さんが到着してから治療開始までの時間は中央値47分(2025年1月―6月)となっています。

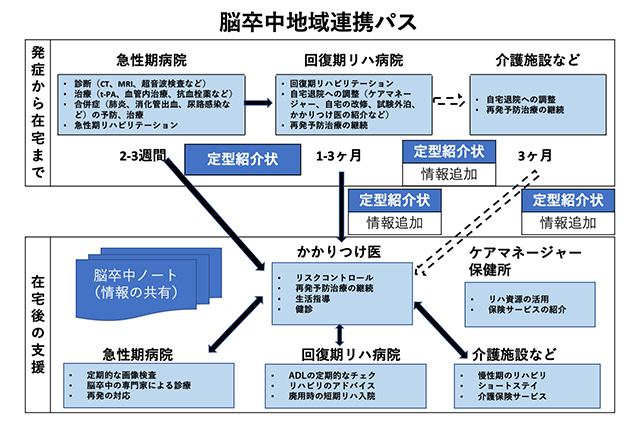

急性期治療後

SCUで病状が安定した後は、脳卒中を専門とする一般病棟(約50床)に移り退院に向けてリハビリなど慢性期治療に専念していただくことになります。センターのある大阪府豊能地区の医療機関で地域連携パス(図2)を作り、急性期~慢性期治療から在宅支援まで継ぎ目ない医療の実現を目指しています。2019年岸部に移転し三島地区の医療機関との連携構築をすすめています。また脳神経外科と連携し、脳卒中に対する外科治療の必要な症例は内科治療・精査後に遅滞なく外科治療を受けます。脳梗塞の原因の約3割は心臓病(心原性脳塞栓症)であり、脳梗塞の再発予防に必要な心臓病の管理は、ブレインハートチームと呼ばれる脳血管部門と心臓血管部門との連携チームで対応します。

最終更新日:2025年12月25日