トピックス

集約型都市デザインと脳卒中診療提供体制及び患者予後の関係―脳卒中医療のエコシステムの検討:J-ASPECT study

2025年7月24日

国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)の飯原弘二循環器病対策情報センター長を研究代表者とする国内多施設共同の脳卒中患者登録事業J-ASPECT studyデータベースを用いて、脳卒中・循環器病次世代医療研究部の今岡幸弘医師(現 熊本大学脳神経外科)らが郵便番号レベルでの集約型都市デザインは脳卒中患者予後を改善することを明らかにしました。この研究は、米国循環器病協会の機関誌「Journal of the American Heart Association」に2025年7月23日に掲載されました。

背景と目的

脳卒中の医療は時間との戦いとされ、予防から急性期、回復期、生活期、再発・重症化予防まで、シームレスな医療提供体制が求められています。世界で最も超高齢化が進み、少子高齢化が加速する我が国では、働き手が減少する2040年問題を前にして、効率的な脳卒中医療提供体制の変革が求められています。

近年、世界的に都市化・集約化が急速に進行しています。一般的に、都市部では地方に比べ、医療提供体制が整っており、疾患の予後が良好であることが知られていますが、都市デザインについては、健康長寿社会の実現の観点から大きく修飾が可能な因子として注目されています。しかし、脳卒中の分野において、至適なコミュニティ規模や都市デザインが患者のアウトカム与える影響については、研究されていませんでした。

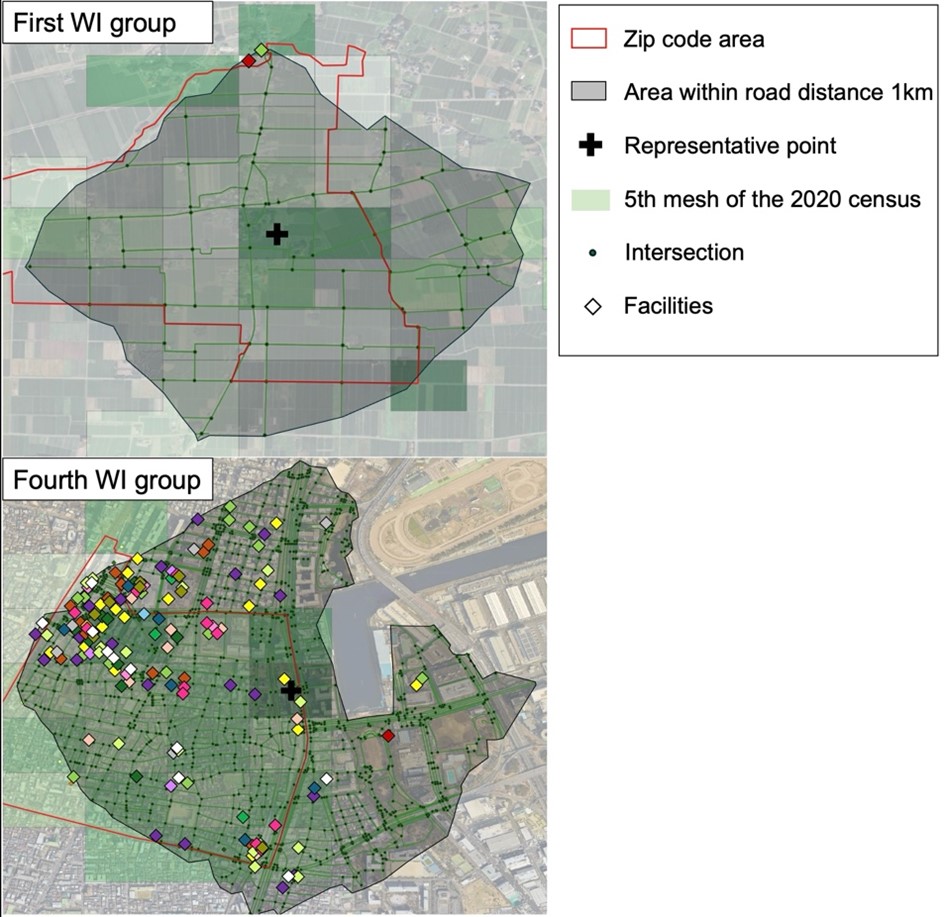

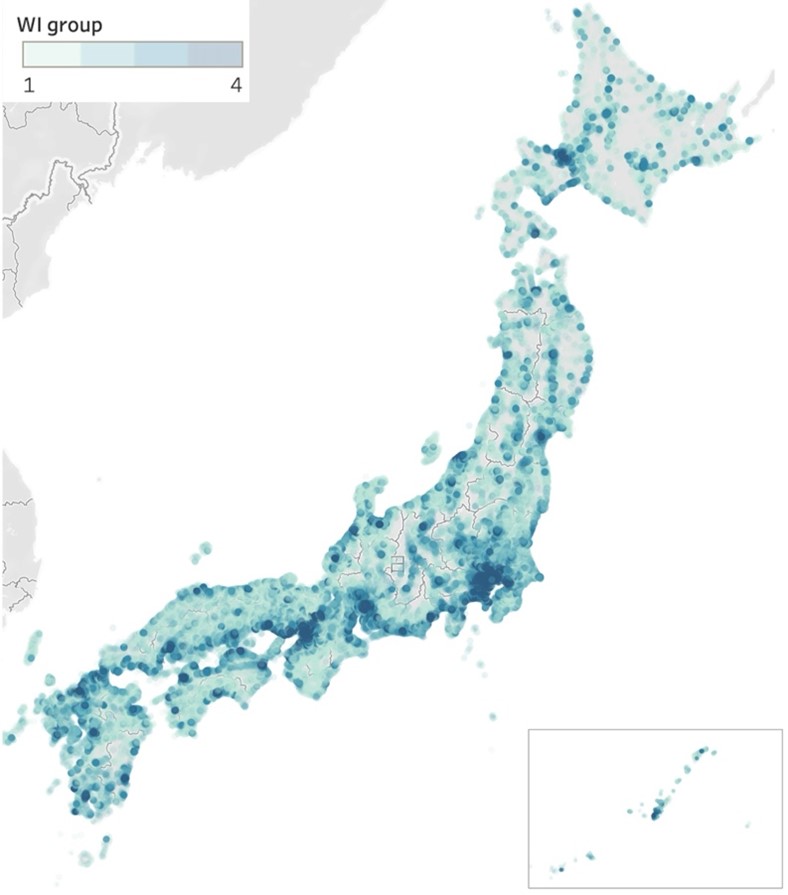

我々は、日本全国113,156の郵便番号レベルでのコミュニティを対象に、「人口密度」、「道路接続性」、「施設の多様性」の3つの都市デザイン因子から算出されるWalkability Index(WI)を使用し、郵便番号圏での集約型都市デザイン(コンパクトシティ)が、脳卒中患者の予後に及ぼす影響について検討しました。コンパクトシティは、自動車での移動が減少させ、公共交通機関の利用と歩行を促進し、徒歩圏内の施設の利用が奨励される、地域の経済と住民の健康を再活性化する都市デザインです。WIが高いほど、この都市デザインが実現されている地域になります。

|

|

研究手法と成果

研究対象は、J-ASPECT study(研究代表者 国立循環器病研究センター 循環器病対策情報センター長 飯原弘二)に参加する全国の818施設に、2017年から2022年に緊急入院した脳卒中患者555,296名(脳梗塞391,889名、脳内出血124,492名、くも膜下出血38,915名)、年齢中央値は、75歳、女性42.5%です。患者の地域および脳卒中医療の指標の中央値は、WIは、0.74、病院までの距離は、6.2キロ、医療圏を超える入院は、14.7%、時間外入院は42.3%であり、WI群間(Q1-Q4)で有意差を認めました。多変量混合効果ロジスティック回帰モデルを用いて、WIが入院中死亡率、退院時の機能的自立度、および入院中の医療費に与える影響を検討しました。さらに、年齢、性別、脳卒中3病型(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、意識レベル、社会経済的地位に基づくサブグループ解析と、病院前と病院の医療提供体制に関する因子についての媒介分析を行いました。

結果

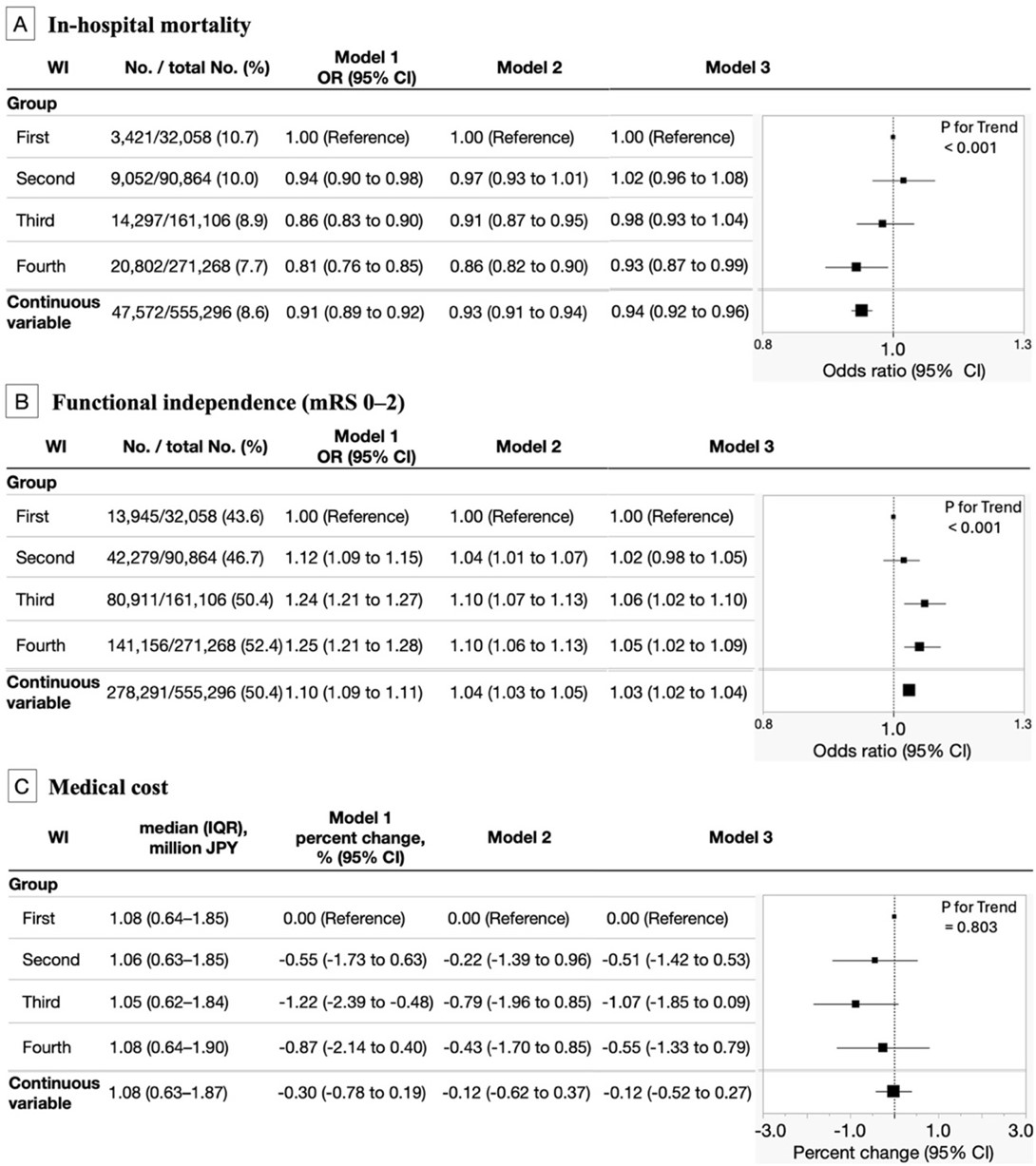

WIは、入院中死亡率の減少(OR [95%CI] = 0.94 [0.92–0.96])と退院時の機能的自立度の増加(OR [95%CI] = 1.03 [1.02–1.04])に有意に関連していました。(図1)WIを構成する3つの因子は、独立して、予後に影響を与えていました。サブグループ解析では、年齢、性別、脳卒中3病型、意識レベル、社会経済的地位、いずれのカテゴリーでのサブグループにおいても高いWIと予後との間に同様の相関が認められました。特に、機能的自立度の増加については、65歳未満、女性、脳出血、深昏睡患者で最も強い影響が認められました。

一方、WIは入院中の医療費には有意な影響を認めませんでした。但し、サブグループ解析では、くも膜下出血、脳出血、中等度以上の意識障害患者においては、高いWIと医療費の増加に相関を認めました。

図1

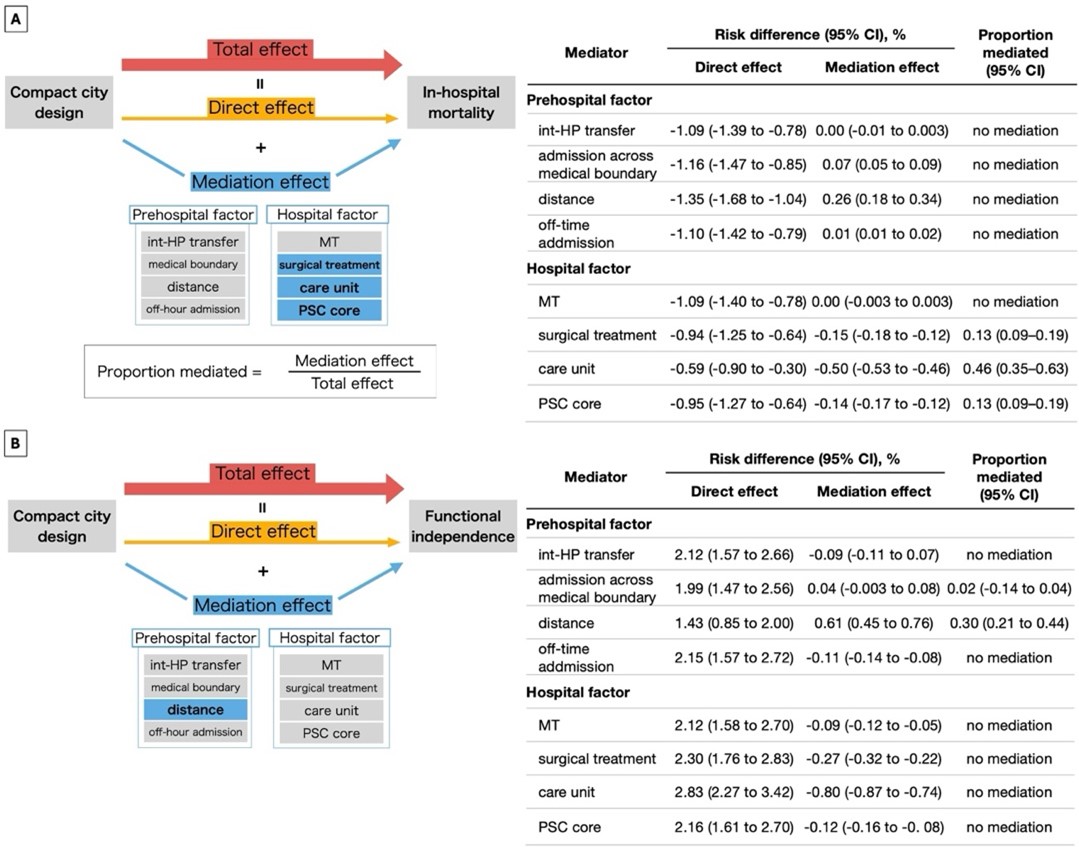

媒介分析の結果では、高いWIが院内死亡率の低下に関連している事象は、1)外科治療または血管内治療の増加 (全効果の13%を媒介)、2)集中治療室または脳卒中ケアユニットでの管理の増加(46%)、3)脳卒中センターコア施設への入院(13%)によってそれぞれ媒介されていました。高いWIが機能的自立度の増加に関連している事象は、病院までの短い距離(30%)によって媒介されていました。(図2)

今後の展望と課題

本研究は、日本で最大規模の脳卒中データベースである、J-ASPECT studyのデータを用いて、脳卒中の入院死亡率の低下と機能的自立度の増加に、都市デザインの指標であるWIが相関することを初めて明らかにしました。世界に先駆けて、少子高齢化が加速する本邦のデータをもとに、近未来の脳卒中医療体制のエコシステムの構築に向けて、基礎資料を提供することができました。大規模な都市化でなく、郵便番号圏のような小規模コミュニティレベルにおける集約型都市デザインの実現は脳卒中の診療提供体制と予後の改善に寄与する可能性があります。本研究は、今後も人口動態の変動が予測される本邦における、都市計画と公衆衛生政策における新たな展望を提供しています。

謝辞

本研究は、令和6年度厚生労働科学研究「脳卒中の急性期医療の均てん化を加速するための研究」(研究代表者 国立循環器病研究センター 循環器病対策情報センター長 飯原弘二)によって、行われました。

発表論文情報

著者:Yukihiro Imaoka, M.D.; Nice Ren, M.D., Ph.D.; Soshiro Ogata, Ph.D., MHS.; Shogo Watanabe, Ph.D. (以上、国立循環器病研究センター); Tomoya Itatani, Ph.D. (宮崎大学); Eri Kiyoshige, Ph.D.; Hirotoshi Imamura, M.D., Ph.D.; Kunihiro Nishimura, M.D., Ph.D.; Syoji Kobashi, Ph.D. (以上、国立循環器病研究センター) ;Yasuyuki Kaku, M.D., Ph.D. (熊本大学); Koichi Arimura, M.D., Ph.D. (九州大学); Hitoshi Fukuda, M.D. (高知大学); Masafumi Ihara, M.D., Ph.D.7, (国立循環器病研究センター); Tsuyoshi Ohta, M.D., Ph.D. (神戸市立医療センター中央市民病院); Yuji Matsumaru, M.D., Ph.D. (筑波大学); Nobuyuki Sakai, Ph.D. (神戸市立医療センター中央市民病院・シミズ病院); Takanari Kitazono, M.D., Ph.D.(九州大学); Shigeru Fujimoto, M.D., Ph.D.(自治医科大学); Kuniaki Ogasawara, M.D., Ph.D. (岩手医科大学); Koji Yoshimoto, M.D., Ph.D. (九州大学); Koji Iihara, M.D., Ph.D., (国立循環器病研究センター) on behalf of J-ASPECT Study Collaborators

題名:Community-level compact city design, healthcare provision, and outcomes of patients with stroke

最終更新日:2025年07月24日