広報活動

脳出血患者予後の影響、社会復帰を妨げるのは“隠れ脳梗塞”だった

― 国際研究で病態把握におおきく前進 ―

2025年10月30日

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

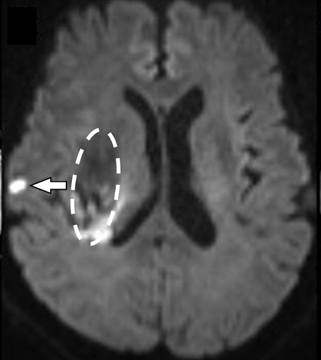

国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)の脳神経内科、細木聡医師(現 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科)、田中智貴医長、猪原匡史部長/副院長を中心に、ケンブリッジ大学(英国)、ニューサウスウェールズ大学(豪州)などとの国際共同研究グループは、急性期脳内出血(ICH)患者において、MRIでしか見えない“隠れた小さな脳梗塞”が一定の頻度で出現することが患者の回復に悪影響を与えていたことを明らかにしました。

脳出血患者でしばしば見られる“隠れ脳梗塞”

脳出血は、脳の血管が破れて脳の中に出血する病気です。日本での年間発症率は10万人あたり50〜60人と報告され、高齢になるほど起こりやすくなります。脳出血は血管が詰まる脳梗塞と違い、血の塊を薬で溶かしたり、カテーテル手術で回収するというような決定的な急性期治療はまだありません。そのため、死亡や後遺症のリスクが高い病気です。

入院直後は、再出血や出血の広がりを防ぐために血圧を下げる治療が推奨されますが、その一方で、最近のMRIでは症状の出ない“小さな脳梗塞”が同時に見つかることもあり、「血圧を下げすぎると脳の血流が不足して、こうした小さな脳梗塞が増えるのではないか」という懸念が長年議論されてきました。しかし、これらが脳出血のどの時点で生じるかまでは十分に分かっていませんでした。

6年間のMRI調査で“隠れ脳梗塞”の影響が明らかに

2015年1月~2021年1月に国立循環器病研究センターへ入院した急性期脳内出血患者872例を対象にMRIを解析。降圧治療前後で比較し、隠れた小さな脳梗塞の出現頻度や経時的変化を検討しました。

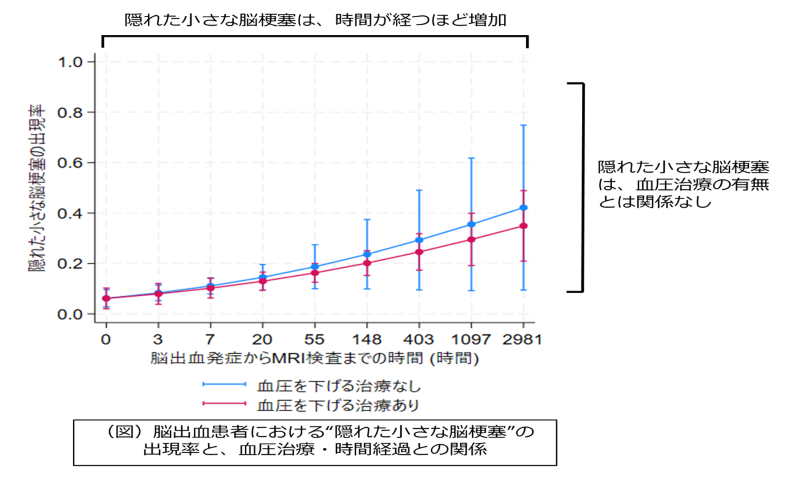

さらに、脳の細い血管(脳小血管)の病気「脳小血管病」の画像マーカー(微小出血、ラクナ、白質病変、脳表ヘモジデリン沈着症)や重症度スコアとの関連を解析し、加えて発症90日後の生活自立度(mRS)との関係も評価し、以下の4つの結果を得ることができました。

①脳出血872例中、114例(1%)で“隠れた小さな脳梗塞”を確認

②“隠れた小さな脳梗塞”は血圧治療を始める前から存在し、血圧治療と関係なく、時間が経つほど増加

③“隠れた小さな脳梗塞”は脳の細い血管(脳小血管)の病気(脳小血管病)の重症度と強く関連

④病変を持つ患者は、3か月後に歩行・食事・着替えなど日常生活を自立して行う能力が低下する傾向

個別化された血圧管理への道

今回の国際共同研究により、脳出血患者には出血と同時期に“隠れた小さな脳梗塞”が生じうること、そして、ひとたび生じれば、その後の機能回復が得にくく、脳卒中の再発や血管の病気のリスクが上がるため、社会復帰を妨げることが初めて明らかになりました。

これは、血圧を下げすぎた副作用ではなく、脳の細い血管(脳小血管)の弱さに起因する可能性が高いと考えられます。

この研究から患者ごとの脳小血管病の重症度に応じた個別血圧管理と個別治療戦略が必要であり、今後の病態管理を進める手掛かりになります。

<参考>

★この成果は、2025年10月29日に米国神経学会国際誌Neurology(オンライン版)で発表されました。

発表論文情報

著者:細木 聡、田中 智貴、川村 祐貴、Sonu Bhaskar、尾形 宗士郎、黒田 健人、齊藤 聡、田中 寛大、西村 邦宏、豊田 一則、古賀 政利、Perminder S. Sachdev、猪原 匡史

題名:DWI-Positive Lesions in Acute Intracerebral Hemorrhage and Their Correlation with Small Vessel Disease: A Cohort Study

掲載誌:Neurology(米国神経学会機関誌)

DOI:https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000214338

研究参加者プロフィール

細木聡

2017年から2022年まで国立循環器病研究センター脳神経内科に勤務。

現在は神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科に所属し、脳卒中と脳小血管病の臨床・研究を専門とする。

特にMRIを用いた脳小血管病の解析や脳出血患者における新たな病態の解明に取り組んでいる。国際脳血管認知症学会(VasCog 2023)においてはScientific Committeeを務め、国際学会運営にも貢献した。

田中智貴

2014年より国立循環器病研究センター脳神経内科に勤務し、現在は同科医長。

症候性てんかんを中心とした急性期脳卒中の臨床と研究に携わり、予後予測の研究で多くの成果をあげている。

国内外の学会での発表経験も豊富で、若手指導にも力を注いでいる。

猪原匡史

2019年より国立循環器病研究センター脳神経内科部長、2025年より国立循環器病研究センター副院長。

脳卒中と認知症の創薬研究に注力し、ペプチドホルモンによる創薬では実用化に近づいている。

米国内科学会上級会員(FACP)、米国心臓協会フェロー(FAHA)として海外での招待講演多数。

【報道機関からの問い合わせ】

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 企画経営部広報企画室

TEL : 06-6170-1069 (31120) MAIL: kouhou@ml.ncvc.go.jp

最終更新日:2025年10月30日