広報活動

患者の「薬物代謝酵素」を知ることが、患者にあった薬の選択への近道に

― 脳梗塞再発のリスク軽減へ前進 ―

~ 遺伝子バリアントが薬効や副作用の発現に個人差をもたらしていた ~

2025年9月16日

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)の猪原匡史副院長、吉本武史、服部頼都、石山浩之、島津製作所分析計測事業部の二宮健二主任らの研究チームは、2025年9月に、脳梗塞再発予防薬の研究成果を発表しました。この研究は、猪原匡史副院長が研究代表として国内8医療機関が参加した医療情報データベースのNCVCゲノムレジストリに登録された患者データを用いて実施されました。登録された患者を中央値で5.1年間追跡した結果、ヒトの主要な薬物代謝酵素シトクロムP450(薬を分解する体内の酵素)のうちCYP2C19(主に肝臓に存在します)の代謝を低下させる「遺伝子バリアント」をもつ患者は、脳梗塞または一過性脳虚血発作が再発しやすいことが明らかになりました。すなわち「患者自身のDNAの配列の違い(遺伝子バリアント)」によって、再発予防の効果が減少してしまう可能性があり、遺伝子バリアントの有無を知ることが有効と結論づけました。

日本人を含むアジア人集団では、約70%のCYP2C19が機能喪失型

近年、薬物代謝酵素の遺伝子バリアントが薬効や副作用の発現に個人差をもたらすことが明らかになってきています。ヒトには主要な薬物代謝酵素(シトクロムP450)がありますが、そのなかでも肝臓に主に存在し、薬を分解して体の外に出しやすくする役割を持つCYP2C19は、日本人の約70%が一部の薬の有効性を下げるといわれる機能喪失型です。これは欧米人と比べても頻度が高いことが知られています。脳梗塞領域においては、血液を固まりにくくし、血栓を防ぐ「抗血小板薬クロピドグレル」の効果が患者のCYP2C19の遺伝子バリアントに強く依存することが示されています。つまり、欧米人に比べ、日本人を含むアジア人集団にCYP2C19の遺伝子バリアントの影響を強く受ける人が多く見られることから、脳梗塞再発予防戦略として有効性の検討が一層求められていました。

脳梗塞再発予防戦略の有効性の検討再発予防法の開発急がれる

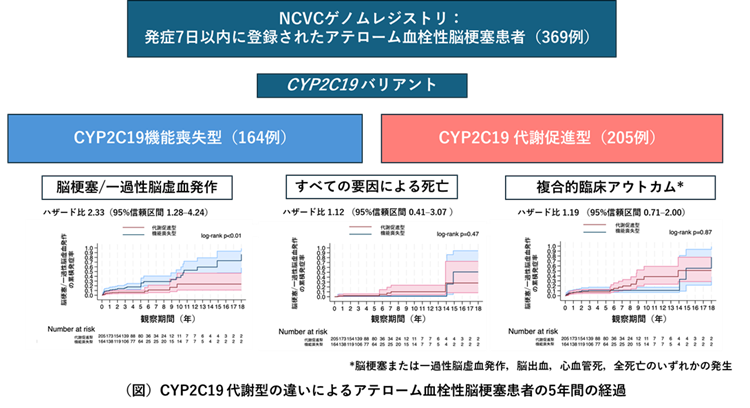

本研究は、NCVCゲノムレジストリを用いて、脳卒中発症後7日以内に脳の血管が詰まる「アテローム血栓性脳梗塞」を発症した患者の中で、2004年から2022年の間にCYP2C19バリアントに関する遺伝子型解析同意者のデータ369例(女性96例 [26.0%]; 年齢、中央値 [四分位範囲]、74 [65–80] 歳)を、高代謝型205例、機能喪失型(中間代謝型+低代謝型)164例の2つのグループに分類解析し、研究の最終点は、症状を伴う脳梗塞または一過性脳虚血発作の再発とし、中央値5.1年の追跡を行ない、次の結果をえることができました。

- 機能喪失型は高代謝型に比べて、有意に高い再発性脳梗塞/一過性脳虚血発作リスク(調整ハザード比 33;95%信頼区間 1.28~4.24)。

- 抗血小板薬クロピドグレルを服用している患者に限定して解析した場合:機能喪失型は同様の有意なリスクを示しました(調整ハザード比 26;95%信頼区間 1.87~14.56)。しかし、その他の内服薬服用患者ではそのようなリスクは示しませんでした。

- すべての要因による死亡率と複合的臨床アウトカム(脳梗塞または一過性脳虚血発作、脳出血、心血管疾患による死亡、すべての死亡のいずれかの発生):両群で差を認めませんでした。

このように、CYP2C19 機能喪失型のアテローム血栓性脳梗塞患者は、高代謝型と比較して脳梗塞または一過性脳虚血発作の長期再発率が有意に高いため、再発予防法の開発が急がれます(参考図)。

今後、遺伝子バリアント判定を日常診療における検査として社会実装化へつなげたい

本研究の解析結果から、脳梗塞をいったん発症した患者は、「患者自身のCYP2C19遺伝子バリアントがどの代謝型かを調べておくことが望ましい」ということが明らかとなり、今後は、CYP2C19遺伝子バリアントの判定を日常診療における検査として社会実装できるように、さらなるエビデンスの構築を行います。そして、CYP2C19遺伝子機能喪失型の患者においては、脳梗塞または一過性脳虚血発作再発予防のため、血管危険因子(高血圧症、糖尿病、脂質異常症、喫煙など)のさらなるコントロールが重要です。さらに、すでに抗血小板薬プラスグレルのようなCYP2C19遺伝子バリアントの影響が少ない薬剤が存在しているため、CYP2C19バリアント判定を実施し、個別化医療を推進していくことが重要です。米国のバンダービルト大学病院では、CYP2C19バリアント機能喪失型の患者に対して、電子カルテを用いてクロピドグレルを処方する際に、他の抗血小板薬へ変更する指示を表示した警告画面が出現するという対応をしているそうです。我が国においてもこのような個別化医療を実臨床で実現していく必要があると考えています。

<参考1>

★この成果は、2025年9月13日に米国心臓病学会の国際誌であるJACC: Asia(オンライン版)で発表されました。

研究症例数比較説明図

NCVCゲノムレジストリとは

猪原匡史副院長を研究代表として、国内8医療機関が参加・実施した医療情報データベースです。

薬物代謝酵素シトクロムP450とは

身体に取り込んだ薬物を酸化反応により分解し、体外に排出しやすい形にする薬物代謝酵素群の総称です。

CYP2C19とは

CYP2C19は、ヒトの主要な薬物代謝酵素であるシトクロムP450の一種であり、CYP2C19の遺伝子のDNA配列の違い(バリアント)が薬効や副作用の発現に個人差をもたらすことが明らかになってきています。バリアントの違いによって、高代謝型、中間代謝型、低代謝型(中間代謝型、低代謝型を合わせて機能喪失型と言います。)の3つに分類され、高代謝型の人は、ある場合には常用量の薬物投与でも血中濃度が通常より長時間高く保持されることで副作用が現われたり、有効血中濃度が長時間保持されるために、より顕著な薬効が得られることがあります。抗血小板薬クロピドグレルは、CYP2C19の代謝を受けて活性型となり薬効を呈する一方、機能喪失型では、その代謝が低下し薬効が得られにくくなります。

<参考2>

研究参加者プロフィール

猪原 匡史

2019年より国立循環器病研究センター脳神経内科部長、2025年より国立循環器病研究センター副院長。脳卒中と認知症の創薬研究に注力し、ペプチドホルモンによる創薬では実用化に近づいている。米国内科学会上級会員(FACP)、米国心臓協会フェロー(FAHA)として海外での招待講演多数。

吉本 武史

2018年より国立循環器病研究センター脳神経内科医師、2024年からは筑波大学附属病院病院講師。主な研究領域は急性期脳卒中の画像診断学、RNF213多型血管症。世界脳卒中機構(WSO)GENESIS委員会委員、SVIN 2025年年次総会プログラム委員会委員、JRC蘇生ガイドライン委員2025、日本脳神経超音波学会評議員。

服部 頼都

2019年より国立循環器病研究センター脳神経内科医長、2024年より同認知症先制医療開発部特任部長を併任。基礎研究・臨床研究の両面から、脳血管障害、認知症のメカニズムを追求するとともに、橋渡しによる新規脳血管障害・認知症治療法の開発をも手掛けている。国際脳循環代謝学会理事。

石山 浩之

2021年より国立循環器病研究センター脳神経内科医師として、脳血管内治療を含む脳卒中診療に従事。主な研究領域は脳卒中遺伝学で、遺伝学的視点から脳卒中や遺伝性脳血管障害の病態解明に取り組み、ゲノム情報の臨床応用・社会実装を推進している。

二宮 健二

島津製作所分析計測事業部主任

発表論文情報

著者:吉本武史、服部頼都、石山浩之、中奥由里子、尾形宗士郎、阿部宗一郎、二宮健二、西村邦宏、猪原匡史

題名:CYP2C19 Polymorphism and Clopidogrel Efficacy in Long-Term Outcomes of Large-Artery Atherosclerotic Stroke: NCVC Genome Registry

掲載誌:JACC: Asia

研究実施機関

代表機関名:国立研究開発法人国立循環器病研究センター

代表者名(所属・役職):猪原匡史(副院長、脳神経内科部長)、服部 頼都(認知症先制医療開発部 特任部長・脳神経内科 医長)

謝辞

本研究は、本研究は、下記機関より資金的支援を受け実施されました。

- AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「東アジア特有の高血圧・脳梗塞リスクRNF213 p.R4810K多型の迅速判定法の確立と判定拠点の構築」により支援されました。

【報道機関からの問い合わせ】

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 企画経営部広報企画室

TEL : 06-6170-1069 (31120) MAIL:kouhou@ml.ncvc.go.jp

最終更新日:2025年09月16日