広報活動

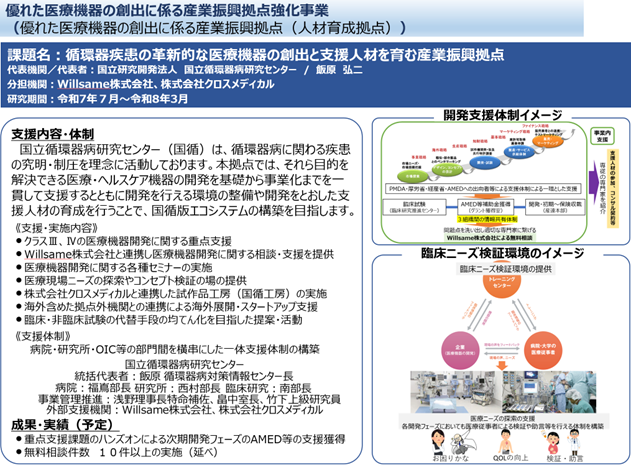

AMED令和6年度※1「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」において、 「循環器疾患の革新的な医療機器の創出と支援人材を育む産業振興拠点」が採択されました。

― 国循版医療機器開発拠点におけるエコシステムの構築を目指す ―

2025年8月6日

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)は、飯原弘二(循環器病対策情報センター長)を代表とし、優れた医療機器を創出できるエコシステムの構築を目指し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の令和6年度※1「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業(人材育成)」に採択されました。本採択は、昨年度に引続き2度目となります。

本拠点強化事業は、国循をリーダーとし、Willsame株式会社、株式会社クロスメディカルとの共同事業として、医療機器開発における研究から事業化の支援の基盤整備及び人材の育成・リスキリング※2を行い、優れた医療機器を創出できるエコシステムの構築を目的に推進してまいります。

研究から臨床への一貫した体制構築

アカデミアと企業では、同じ機器開発を手掛けても、アカデミアの研究者が行う研究と企業が製品化を目指して行う研究では目的が異なるため、アカデミアで行った研究成果を企業へ導出する際に、企業が製品化を目指す場合に必要とする成果とは異なる場合が多く、そのギャップを埋めるために企業が開発をやり直す必要が出て、事業化の妨げになっています。

さらに、開発製品が国内の医療産業で事業化に結び付くためには、保険償還や診療ガイドライン等への波及が必要となります。国循では、アカデミアと企業のギャップを埋めることで企業の「二度手間」を防いで早期実用化に繋げる試みを行っており、創設以来、「実用化を目指した研究開発」を理念に、国産初の体外式補助人工心臓や極めて高い抗血栓性を誇る人工肺など、先端的かつ人体に与えるリスクの高いクラスⅢ,Ⅳ※3や新医療機器等の国内で開発があまり進んでいない非常に困難なタイプの医療機器を研究から製品化につなげてきました。

また、国循は、本邦のアカデミアでは初の医療機器開発における品質マネジメントシステム(QMS)であるISO13485を取得※4し、研究による製品開発の工程を信頼性保証※5のもとで行い、企業へ導出出来る体制を構築し、実際に薬事申請の添付資料としてそのまま活用された実績を持ちます。現在でも信頼性保証下での非臨床試験※6を実施する体制は、引き続き継続しており、研究から臨床への一気通貫した橋渡し的な体制を構築しています。

高度な医療機器開発の基盤構築を目指す

国循は、前述の背景から「本邦における医療機器開発の振興に貢献するため、これまで培ってきたノウハウを民間へ還元すること」を目的に昨年度に4つの目標(参考に記載)を掲げ実施してきました。今年度は、引き続き下記目標の達成に向け推進すると共に、特に、クラスⅢ,Ⅳの医療機器の導出に注力し、本拠点の特色である非臨床における代替手段の評価手法を均てん化に繋げることで、次に続く高度な医療機器開発の基盤の構築を図ります。

本事業の目標

- 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」の基本計画の全体目標に掲げる「①循環器病の予防や正しい知識の普及啓発」、「②保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実」、「③循環器病の研究推進」に共通する項目として、病院(診療情報)や家庭(生活情報)でのデータの連携と家庭での予防(未病・再発・重症化)を重要な目標として推進します。

これは、今後開発が予想されるSaMD※7等の「家庭での予防(未病・重症化・再発)の管理(受診勧奨・行動変容)に資する機器開発」の推進に重要な役割を持ちます。

また、本基本計画において診療情報の活用や提供体制の構築、予防等の公衆衛生政策等への診療情報の活用を目的とした収集や枠組みの構築を整備することが掲げられています。国循は、循環器病において国内の診療情報を活用する基盤を持つことから、民間の機器開発を牽引する中心的役割を担うことを目指します。 - 国循の特色を生かしたクラスⅢ,Ⅳの医療機器の開発支援基盤を構築します。

信頼性保証下による非臨床試験の実施に加え、近年EU等にて問題となっている動物実験等の削減に対応するために模擬回路やデジタルツイン※8等のシミュレーションを取り入れた非臨床試験による新しい評価手法の開発を行います。 - これまでの開発で培ったノウハウを用い病院・研究所を開発フィールドとし企業と協力した医療ニーズの探索からWillsame株式会社と連携し、ビジネスモデルの構築支援や開発に必要な専門的なセミナーの実施・開発支援人材の育成、スタートアップ起業を目指した支援も行います。

また、新規参入企業や各種医療ニーズの大半は、クラスⅠやその他雑品となるケースが多いことを踏まえ、試作設計の得意な株式会社クロスメディカル社と連携し院内に工房等を設置することによるイメージを形にする実践的な支援を実施します。 - 国循単体での取組のみではなく、同じ国立高度専門医療研究センターである国立がん研究センター東病院を含め、本事業に採択された他拠点や産業界の拠点である大阪商工会議所と連携することにより、循環器病疾患にとどまらない医療機器の開発や開発をとおした人材育成を実践することで医療産業の振興に寄与します。

これら4つの目標を達成することによって、循環器病治療やその予防等の医療機器開発が自然に国循に集まり、生まれていく環境の創出に繋がります。最終的には、非臨床の評価手法による開発から国循での治験等へと繋げることにより、国循と企業間の信頼が生まれ、次の開発へ繰り返す起点となり、それらが継続されることで国循版の医療機器開発拠点におけるエコシステムの構築を目指します。

研究開発代表者

循環器病対策情報センター長 飯原弘二

《参考》

※1

本事業は、令和6年度補正予算を繰越し令和7年度に実施されています。

優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業 https://www.amed.go.jp/program/list/12/01/014.html

※2

技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい知識やスキルを学ぶこと。

※3

医療機器は、不具合時の人体への影響が低い順からⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳとクラス分類されています。

クラスⅢ(人工透析、手術用ロボット等)、クラスⅣ(冠動脈ステント、ペースメーカー、補助人工心臓等)

※4

「医療機器の安全性と品質の維持」をねらいとした国際規格。2015年8月27日認証。

現在は、失効しております。

※5

製品の品質、安全性及び有効性が要求事項を満たしていることを保証する業務。

※6

臨床試験の前段階として医療機器の有効性・安全性等を装置や動物等で検証を行う試験。

※7

医療機器のハードウェアの一部となっていなくても一つまたは複数の医療目的を行うために使用することを目的としたソフトウェア。(高血圧や禁煙等の治療アプリ、診断支援ソフトウエア等)

※8

現実の世界から収集した、さまざまなデータを、まるで双子であるかのように、コンピュータ上で再現する技術。

事業概要

【報道機関からの問い合わせ】

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 企画経営部広報企画室

TEL : 06-6170-1069 (31120) MAIL:kouhou@ml.ncvc.go.jp

最終更新日:2025年08月06日