広報活動

認知機能障害を高精度に予測するAIモデルの研究成果をThe Lancet Regional Health – Western Pacificにて発表

~認知機能障害スクリーニングが10分から1分程度に短縮、広い実用化に期待~

2025年8月1日

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

株式会社太陽生命少子高齢社会研究所

国立研究開発法人国立循環器病研究センター(理事長 大津欣也)が国内外の企業と共同開発し、株式会社太陽生命少子高齢社会研究所(代表取締役社長 安田誠利)が開発協力を行っている、音声による認知機能障害スクリーニングの判定技術に関する研究成果が、The Lancet Regional Health – Western Pacific にて発表されました。

この研究成果は、国立循環器病研究センターの予防医学・疫学情報部の清重映里(上級研究員)、尾形宗士郎(室長)、西村邦宏(部長)らとCanary Speech, Inc.(CEO ヘンリー・オコネル)らによる、声から認知機能障害を高精度に予測するAIモデルの開発と検証結果です。この研究では、1分程の自由会話と年齢・性別・教育年数から認知機能障害を約90%の精度で予測でき、従来10分ほど必要であった検査が1/10に短縮され、患者負担を軽減できる結果となりました。

太陽生命少子高齢社会研究所は、厚生労働省による令和4年度第2次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業」(SBIR)の補助金を活用して2024年1月より「音声データを活用した要介護リスクの早期発見AI」の開発および社会実装(以下、「SBIR補助事業」)に取り組んでおり、本研究は、SBIR補助事業を通じて太陽生命少子高齢社会研究所が一部協力を実施しています。

本研究成果は、SBIR補助事業として太陽生命少子高齢社会研究所が非医療分野における社会実装を推進するほか、医療分野を含めて広い実用化が期待されます。

発表論文情報

| 掲載誌 | The Lancet Regional Health – Western Pacific(2025年6月12日にオンライン版掲載済み) |

|---|---|

| 表題 | Developing and testing AI-based voice biomarker models to detect cognitive impairment among community dwelling adults: a cross-sectional study in Japan |

| DOI | https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2025.101598 |

| 著者 | 清重映里a, 尾形宗士郎a, Namhee Kwonb, 中奥由里子a, 林知里c, Nate Blaylockb, Raymond Bruecknerb, Vinod Subramanianb, Henry Joseph OConnellb, 芳川裕亮d, 寺本佳楠子d, 中塚清将a, 齊藤聡e, 猪原匡史e, 竹上未紗f, 西村邦宏a a国立循環器病研究センター予防医学・疫学情報部, bCanary Speech, Inc.(アメリカ), c兵庫県立大学地域ケア開発研究所, d国立循環器病研究センター医学統計研究部, e国立循環器病研究センター脳神経内科, f東京大学医学系研究科公衆衛生学分野 |

| 要旨 | 約1,500名の音声データ、およびMCIのスクリーニング結果を用い、Canary Speech, Inc.の技術を活用してアルゴリズムを開発し、音声のみ、および年齢等の情報を追加した場合における認知機能障害の判定精度について、以下(いずれもAUC(※))を達成した。 【音声のみ】0.81 【音声+年齢+性別】0.88 【音声+年齢+性別+教育歴】0.89 |

(※)AUC (Area Under the ROC Curve):機械学習モデルの性能(精度)を評価する指標。1に近いほど高性能。

本研究のポイント

- 認知症は進行が不可逆的で治療困難のため早期発見が重要です。認知症前段階の軽度認知障害(MCI)では声のパターン変化が生じることから、音声は新しい早期診断バイオマーカーの可能性があります。

- 本研究は人工知能(AI)を用いて、地域在住高齢者のオープンクエスチョンインタビューから音響・韻律に基づいた特徴量を抽出して認知機能障害の予測モデルを構築し、高い予測精度(AUC 0.89[95%信頼区間: 0.86–92] 年齢・性別・教育年数を共変量)を達成しました。

- これは従来(年齢・性別・教育歴での予測モデル=AUC 0.78, DeLong test p<0.001)より高い精度で、認知機能障害の予測の精度向上に音声バイオマーカーが有用であることを示しました。

- 本研究の結果より、従来は10分かかる認知機能障害スクリーニングを1分程に短縮可能となりました。

研究発表の概要

背景

認知症予防には、介入可能な前段階であるMCIの早期発見が不可欠です。しかし、先行研究によるとMCI患者の約92%が未診断のままとなっています。現在の認知機能検査は医療専門家による対面形式で約10分を要するため、患者への負担が大きく、早期発見の実現が困難です。MCIは声のパターンやテンポに変化が生じると報告があり、音声は認知機能障害のバイオマーカーになる可能性があります。AI技術で音声バイオマーカーを予測の特徴量として扱うことが可能となるため、早期に非侵襲かつ費用対効果の高い認知機能障害の識別が可能となります。本研究は、日本の地域在住高齢者の声からAIで抽出した音声バイオマーカーを用いた認知機能障害を識別する予測モデルの開発と検証を実施し、高精度な予測精度を得られました。

方法

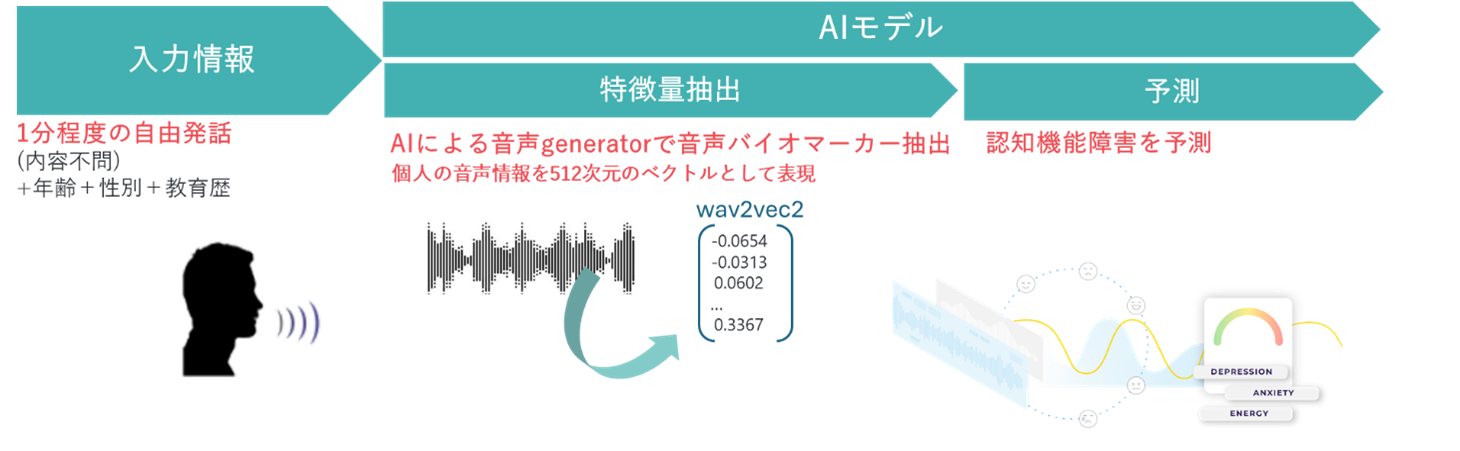

この研究では1,461名の地域在住高齢者を対象としました。オープンクエスチョンインタビューで集めた音声データを、AI技術のWav2Vec2(音声generator)を用いて音声バイオマーカーを抽出しました。この音声バイオマーカーは音響特徴および韻律特徴に基づいており、個人の音声情報を512次元のベクトルとして表現しています。そのほか、年齢、性別、教育歴も考慮しました。認知機能障害予測モデル構築は機械学習アルゴリズムの extreme gradient boosting decision tree algorithm と deep neural network model を検討しました。予測モデル開発を979名の学習データで実施し、学習で使用しなかった482名をテストデータとして精度検証し、AUCsを算出しました。(図1)このサンプルサイズは高い検知精度(AUC > 0.80)をもつAIの外的妥当性を検証に必要な310例を十分に上回っています。

結果

- 認知機能障害の予測精度は音声バイオマーカーを追加することでAUC(95%信頼区間)が有意に精度向上しました。

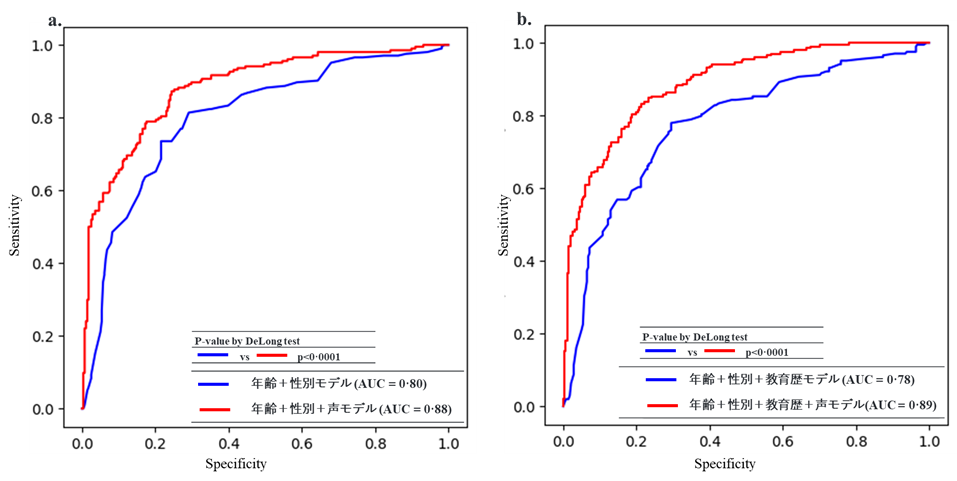

- 具体的には、年齢と性別のモデルで80 (0.76–0.84) から 0.88 (0.84–0.91)の精度向上、年齢、性別、教育歴のモデルで0.78 (0.73–0.82) から 0.89 (0.86–0.92)精度向上でした(どちらもDeLong testでp<0.0001)。(図2)

考察・結論・今後の展開

本研究の結果より、認知機能障害を高精度に予測でき、音声バイオマーカーは予測精度の向上に貢献することを示しました。開発した予測モデルは、会話の内容や使用する単語に依存せずに使用できます。加えて、従来の10分必要なスクリーニング時間を1分程に大幅に短縮することができ、MCIのタイムリーで非侵襲的かつ費用対効果の高い検出が可能と考えられるため、将来的に広く実用されることが期待されます。

図の解説:ROC曲線は、検査や予測モデルの閾値を変化させたときの感度(真陽性率)と特異度(真陰性率)の関係をプロットしたもので、曲線下面積(AUC)が大きいほど感度と特異度のバランスが優れた高精度なモデルであることを示します。音声をモデルに加えることで予測精度が有意に上昇し、年齢+性別+教育歴 + 1分程度の音声でMCIを高精度に検知できました(AUC = 0.89)。

謝辞

本研究は、下記機関より資金的支援を受け実施されました。

- 厚生労働省 中小企業イノベーション創出推進事業(SBIRフェーズ3基金事業)

- 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 循環器病研究開発費21-1-6

- 日本学術振興会科学研究費補助金 若手研究 JP22K17821

以上

【本件に関するお問い合わせ】

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 企画経営部広報企画室

TEL : 06-6170-1069 (31120) MAIL:kouhou@ml.ncvc.go.jp

株式会社太陽生命少子高齢社会研究所

TEL : 03-3272-6072

最終更新日:2025年08月01日