広報活動

抗血栓療法中の出血リスク、脳梗塞リスクを一度に予測できるスコア開発

― 実臨床における適切な意思決定に役立つ可能性 ―

2025年7月23日

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)の豊田一則副院長が研究代表として実施した国内52医療機関が参加した前向きコホート研究であるBAT2研究*から、新たな成果がでました。脳血管内科の三輪佳織医長、古賀政利部長、豊田一則副院長、データサイエンス部の田中健太室員の研究チームがBAT2研究のデータを用いて、既に知られている動脈硬化の危険因子に脳小血管病と頭蓋内血管狭窄などの画像所見を加えることで、抗血栓療法中の出血リスクと脳梗塞リスクをより高精度に予測するスコア法を開発しました。この成果が、2025年6月にStroke誌(オンライン版)で発表されました。

抗血栓薬を長期間内服する場合、 脳梗塞を防ぐメリットと出血が増えるデメリットのバランスを考えることが重要ですが、このスコア法は特に重篤な頭蓋内出血も予測できるようになりました。

実臨床の使用状況に応じた高精度なリスクスコアの開発が望まれていた

脳梗塞や心筋梗塞などの血栓症の予防のためには、抗血栓薬の内服が必要です。しかし、抗血栓薬を長期間内服すると、頭蓋内出血や消化管出血などの出血リスクが高まります。特に、頭蓋内出血の発症は重篤で命にかかわるため、避けるべき合併症です。一方で、脳梗塞は出血合併症より発症頻度が高く、機能予後や日常生活に著しく影響します。そのため、抗血栓薬を続ける際は、脳梗塞予防の メリットと出血合併症のデメリットのバランスをしっかり考えることが重要です。今までも、出血合併症や脳梗塞を予測するため、既往歴の情報を使ったリスクスコアがいくつか開発されてきましたが、予測精度はあまり良くありませんでした。また、近年、新しい抗血栓薬が登場し、種類も増えたため、実際の使用状況に合った精度の高いリスクスコアの開発が望まれていました。

頭部MRI画像で偶然見つかる脳小血管病(白質高信号域、ラクナ、脳微小出血、血管周囲腔拡大、皮質ヘモジデリン沈着)は、症状はありませんが、将来の脳梗塞や脳出血の発症リスクと関連することが知られています。

脳小血管病の各所見は複数が混在していることが多く、それぞれの所見が独立して将来のリスクにどのように影響するかを明らかにするには、詳しい評価が必要です。さらに、これらの画像所見を用いたリスク層別化は、抗血栓療法を受けている患者のリスク予測に重要な手がかりとなる可能性があると考えました。

既往歴に加え、画像所見を評価し、発症リスクを適切に予測

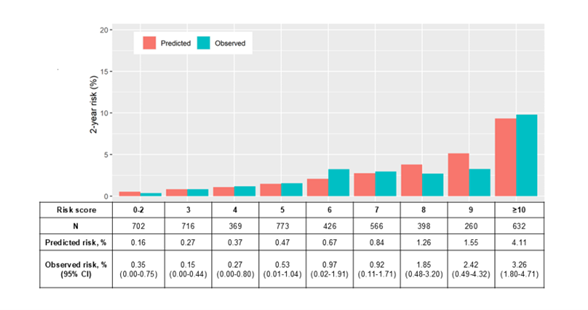

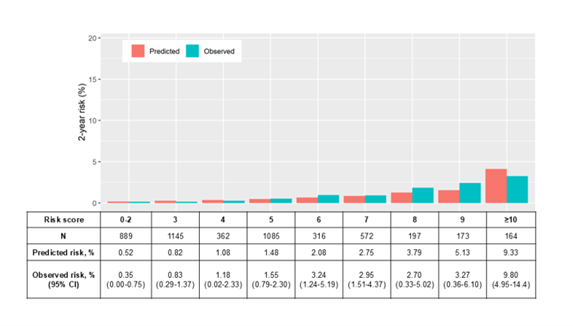

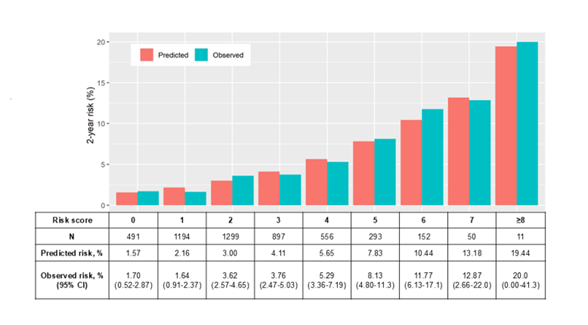

本研究ではBAT2研究のデータから、抗血栓療法中の大出血、頭蓋内出血と脳梗塞に関する発症予測のリスクスコアの開発を目的とし、既知の危険因子に加えて、脳小血管病と頭蓋内血管狭窄などの画像所見を用いることで、高精度のリスクスコアの開発に繋がる可能性から、観察期間2年間で発症した大出血、頭蓋内出血(脳出血やくも膜下出血など)、脳梗塞に対して、既往歴、脳小血管病、頭蓋内血管狭窄の画像情報の関連を網羅的に評価した結果、予測能が最も良好なスコアを開発しました。 各スコア別におけるイベントの実測値と予測値は、良好に一致し開発したリスクスコアの予測性能は、既存のリスクスコアよりも、有意な改善を認めました。

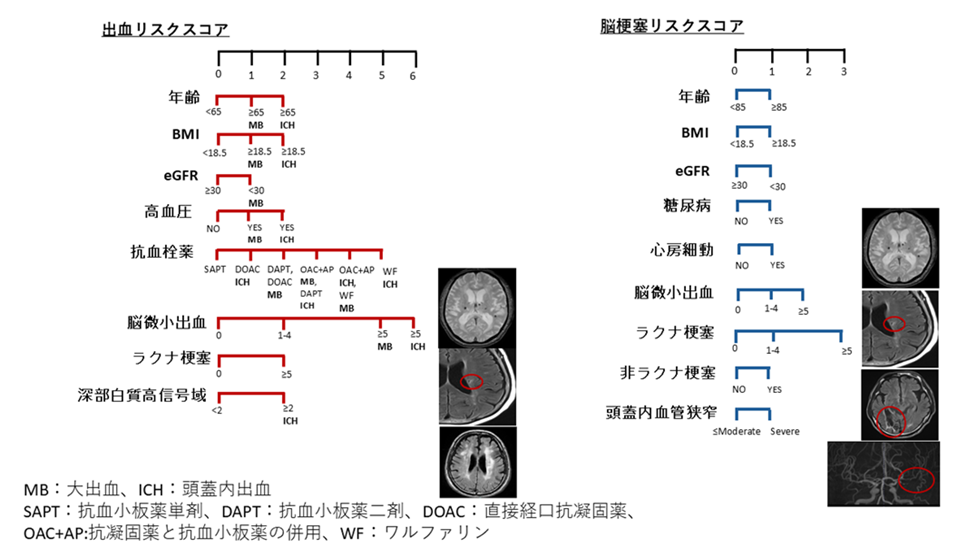

スコア(解析対象5,250例)

大出血を予測する項目:年齢85歳以上、脳微小出血、ラクナ梗塞、腎機能低下、各抗血栓薬、BMI18.5未満

頭蓋内出血を予測する項目:年齢85歳以上、脳微小出血、ラクナ梗塞、白質病変、各抗血栓薬、BMI18.5未満

脳梗塞を予測する項目:年齢65歳以上、脳微小出血、ラクナ梗塞、腎機能低下、糖尿病、心房細動、頭蓋内血管狭窄

適切な抗血栓療法の実施の意思決定に有効である可能性

本研究で開発したリスクスコアは、抗血栓療法を適切に実施するためのスコアとして、実臨床における意思決定に有効性が高いと考えます。

※本研究成果は、Stroke誌のオンライン版に、2025年6月19日に掲載されました。

《参考》

リスクスコア別の予測値(predicted risk)と実測値 (observed risk)

大出血

頭蓋内出血

脳梗塞

* Bleeding with Antithrombotic Therapy (BAT) 2研究

大きく多様化している経口抗血栓薬の使用実態を解明することを目指し、経口抗血栓薬を内服している脳・心血管疾患患者さんを対象とした多施設共同前向きコホート研究です。国内52施設が参加し、脳小血管病の影響を検討するために、定められた条件で脳MRIが撮影され、中央放射線診断委員会が脳MRIの読影を実施しました。登録された患者さんは、主に出血などのイベント発生の有無について、2年間フォローアップされました。2016年10月から2019年4月の間に5,378例が登録され、2021年4月でフォローアップが完了しました。

本研究では、臨床情報と頭部MRI画像で認められる脳小血管病や頭部MRAにおける頭蓋内血管狭窄で構成された出血スコア、頭蓋内出血スコア、脳梗塞スコアを開発しました。

(ClinicalTrials.gov NCT02889653; UMIN 000023669)

発表論文情報

著者:Kaori Miwa; Kenta Tanaka; Masatoshi Koga; Kanta Tanaka; Yusuke Yakushiji; Makoto Sasaki; Kohsuke Kudo; Masayuki Shiozawa; Sohei Yoshimura; Masafumi Ihara; Shigeru Fujimoto; Haruhiko Hoshino; Kenji Kamiyama; Hiroyuki Kawano; Hikaru Nagasawa; Yoshinari Nagakane; Kazutoshi Nishiyama; Yoshiki Yagita; Shinichi Yoshimura; Teruyuki Hirano; Kazunori Toyoda, for BAT2 Investigators

題名:Prediction model to optimize long-term antithrombotic therapy using covert vascular brain injury and clinical features

掲載誌:Stroke

DOI:10.1161/STROKEAHA.125.050859.

謝辞

本研究は、下記機関より資金的支援を受け実施されました。

- AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態と安全性の解明」

- 科研費 脳心血管疾患での抗血栓療法中の大出血予測方法の開発、および脳小血管病の影響の解明

【報道機関からの問い合わせ】

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 企画経営部広報企画室

TEL : 06-6170-1069 (31120) MAIL:kouhou@ml.ncvc.go.jp

最終更新日:2025年07月23日