広報活動

突然死の原因となるブルガダ症候群、女児で思春期以降に症状改善

― リスク評価や性差医療に関わる新たな知見 ―

2025年2月17日

京都大学

新潟大学

埼玉医科大学

国立循環器病研究センター

滋賀医科大学

大阪母子医療センター

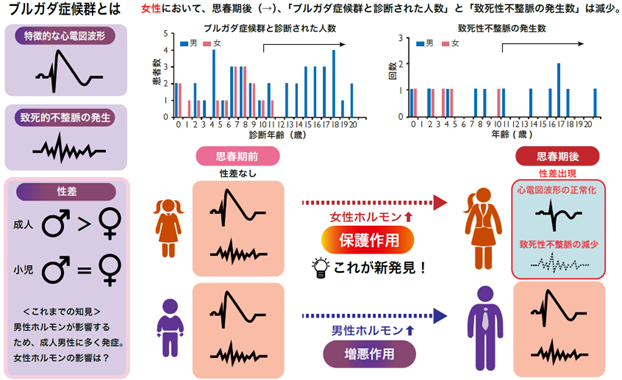

牧山武 特定講師(京都大学医学研究科地域医療システム学・循環器内科学)、今村知彦 同博士課程学生(研究当時)、鈴木博 特任教授(新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター魚沼基幹病院小児科)、小澤淳一 客員研究員(新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野)、住友直方 客員教授(埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科)、小島拓朗 同准教授、堀江稔 名誉教授(滋賀医科大学循環器内科)、加藤浩一 同助教、大野聖子 部長(国立循環器病研究センターメディカルゲノムセンター)、青木寿明 部長(大阪母子医療センター小児循環器科)らの研究グループは、致死的な遺伝性不整脈1)であるブルガダ症候群2)の小児例を解析し、性差に関する新たな知見を明らかにしました。ブルガダ症候群は、中年男性における夜間の突然死(ポックリ病)として知られており、男性ホルモンが致死性不整脈のリスクを高めると考えられてきました。本研究は20歳以下のブルガダ症候群患者を解析し、女性患者の半数以上で思春期に特徴的なブルガダ型心電図所見が改善し、致死的不整脈の発症が減少することを初めて明らかにしました。本知見は、思春期に増加する女性ホルモンがブルガダ症候群に対して保護的作用を有する可能性を示唆するものであり、ブルガダ症候群のリスク評価や性差に基づく医療の発展につながることが期待されます。

本研究成果は、2025年2月5日、国際学術誌「European Heart Journal」にオンライン掲載されました。

1.背景

ブルガダ症候群は、心室細動など致死的な不整脈を引き起こす可能性のある遺伝性不整脈疾患であり、約15%-20%に心筋細胞のナトリウムチャネル遺伝子異常が検出されます。特に中年男性に多く見られ、日本では、夜間の突然死(ポックリ病)の原因の一つとして知られています。特徴的な心電図所見(ブルガダ型心電図)を基に診断されますが、致死的不整脈を完全に予防する治療薬はなく、不整脈発作時に電気ショックで救命を行う植込み型除細動器3)の埋め込みが主な治療法となります。小児の患者報告は非常に少なく、詳細な病態は分かっていませんでした。

ブルガダ症候群が男性に多く見られる理由として、男性ホルモン(テストステロン)が心筋細胞に与える影響が挙げられてきました。しかし、近年、小児患者では性差があまりみられないことが報告され、私たちの研究グループは、ブルガダ症候群の小児患者において、年齢に伴う心電図および臨床症状の性差を明らかにしたいと考え、本プロジェクトを開始しました。

2.研究手法・成果

本研究は、京都大学、滋賀医科大学、国立循環器病研究センターで構築している遺伝性不整脈レジストリーから20歳以下のブルガダ症候群患者を抽出し、その臨床情報を解析しました。特に、10歳以下でブルガダ症候群と診断され、思春期発来にあたる11歳以降でも心電図が記録されている方に着目し、心電図変化を連続的に評価しました。その結果、女児の半数以上で、11歳以降にブルガダ型心電図波形が改善する現象を認めました。また、女児では、11歳以降にブルガダ症候群と診断される患者数が減少し、致死的不整脈の発症も認めませんでした。一方、男児では、このように思春期後にブルガダ型心電図が改善する症例は認めませんでした。

女性の男性ホルモンの量は生涯を通じてほぼ一定です。そのため、思春期後の女性患者で見られたブルガダ型心電図の改善は、男性ホルモンでは説明することができません。そうなると思春期に大きく変化する女性ホルモンの影響が考えられ、本研究で女性患者において思春期以降に見られたブルガダ型心電図の改善は、女性ホルモンがブルガダ症候群に対して保護的に作用するという新しい仮説を裏付ける知見であると考えています。

3.波及効果、今後の予定

女性ホルモンがブルガダ症候群に保護的作用を有することが真実であれば、特に思春期前の小児において性差を考慮した治療方針の選択が重要となる可能性があります。しかし、本研究では、実際に女性ホルモンの血中濃度を直接測定していないため、その血中濃度と心電図所見や致死的不整脈との関連性については、今後さらに詳しい調査が必要です。

また、本研究では女性患者の半分以上に思春期以降のブルガダ型心電図の改善が見られましたが、すべての患者に当てはまるわけではありません。小児科医や循環器内科医による適切なリスク評価とフォローが引き続き重要です。

4.研究プロジェクトについて

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(JP16K09499, JP19K08538, JP23K07575)の支援を受けて実施されました。

<用語解説>

1) 遺伝性不整脈:心筋細胞のイオンチャネルなどに遺伝子変異が生じ、心臓の電気活動に異常が生じる疾患です。

2)ブルガダ症候群:特徴的な心電図波形を示す遺伝性不整脈疾患で、主に中年男性が睡眠中に突然死を来たします。日本で古くから呼ばれている「ポックリ病」の一部が本疾患であると考えられます。近年の研究で、心筋細胞イオンチャネル遺伝子の異常が原因であることが分かってきましたが、発作を予防する確立された治療法はありません。

3)植込み型除細動器:ペースメーカーのように胸部に埋め込む機械で、心室細動などの致死的不整脈が発生した時に自動的に電気ショックを与え救命します。

<研究者のコメント>

「ブルガダ症候群の性差の原因は男性ホルモンであると学んだ際に、それなら女性ホルモンはどのような影響を及ぼすのかと興味を抱きました。その後、ある女の子の心電図所見が思春期以降に改善していることに気づき、他の症例についても詳しく調査を重ねた結果、今回の発見に至りました。ブルガダ症候群には現時点では特効薬がなく、小さな子どもでは植込み型除細動器の埋め込みが困難なことが多いです。今回の発見が、この疾患に対して新たに策定される治療指針の一助となり、患者さんの治療に貢献できることを心より願っています。」(今村知彦)

<論文タイトルと著者>

タイトル:Sex-specific clinical course of young patients with Brugada syndrome(小児ブルガダ症候群患者の臨床経過における性差)

著 者:Tomohiko Imamura, Takeru Makiyama, Junichi Ozawa, Keiko Sonoda, Koichi Kato, Takanori Aizawa, Asami Kashiwa, Jingshan Gao, Hai Huang, Yuta Yamamoto, Hirohiko Kohjitani, Hisaaki Aoki, Seiichi Watanabe, Shota Muraji, Takuro Kojima, Masao Yoshinaga, Seiko Ohno, Hiroshi Suzuki, Naokata Sumitomo, Yoshihisa Nakagawa, Koh Ono, Minoru Horie, Takeshi Kimura

掲 載 誌:European Heart Journal

<研究に関するお問い合わせ先>

牧山 武(まきやま たける)

京都大学大学院医学研究科地域医療システム学・循環器内科学、特定講師

TEL:075-751-3196 FAX:075-751-3299

E-mail:makiyama@kuhp.kyoto-u.ac.jp

<報道に関するお問い合わせ先>

京都大学 渉外・産学官連携部広報課国際広報室

TEL:075-753-5729 FAX:075-753-2094

E-mail:comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

新潟大学 広報事務室

TEL:025-262-7000

E-mail:pr-office@adm.niigata-u.ac.jp

埼玉医科大学 広報室

TEL:049-276-2125 FAX:049-276-2086

E-mail:koho@saitama-med.ac.jp

国立循環器病研究センター 企画経営部広報企画室

TEL:06-6170-1069(31120)

E-mail:kouhou@ml.ncvc.go.jp

滋賀医科大学 総務企画課広報係

TEL:077-548-2012 FAX:077-543-8659

E-mail:hqkouhou@belle.shiga-med.ac.jp

大阪府立病院機構大阪母子医療センター 事務局経営企画グループ

TEL:0725-56-0241

E-mail:keiki@wch.opho.jp

最終更新日:2025年02月17日