広報活動

抗血栓薬内服中の患者が脳出血を発症した場合の重症化リスクを解明

― 抗血栓薬を内服していない場合と比較して、ワルファリンは重症になりやすく、直接作用型経口抗凝固薬と抗血小板薬はリスクは変わらない ―

2024年10月25日

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)の日本脳卒中データバンク(Japan Stroke Data Bank: JSDB)*1の登録情報を用いて、国循脳血管内科の新垣慶人医師、吉村壮平医長、和田晋一医師、古賀政利部長、豊田一則副院長らのグループが、抗血栓薬*2の脳出血への影響を解明しました。抗血栓薬を内服中に脳出血を発症した際、抗血栓薬を内服していない場合と比較して、ワルファリン使用者は重症になる人が多く、直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)*3と抗血小板薬使用者*4では重症になる人は特に多くありませんでした。

この研究成果はWorld Stroke Organization機関誌「International Journal of Stroke」オンライン版に令和6年10月4日に掲載されました。

*1) 日本脳卒中データバンク(Japan Stroke Data Bank: JSDB):国内多施設共同の脳卒中急性期患者登録事業、代表:国循 豊田一則副院長

*2) 抗血栓薬は、血液が固まって血栓ができるのを防ぐ薬です。主に、心筋梗塞や脳梗塞の予防に使われます。抗血栓薬には、「抗血小板薬」と「抗凝固薬」の2種類があります。抗凝固薬には、ワルファリンや直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)などが含まれます。

*3) 直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)は、血液の凝固を防ぐために使われる新しいタイプの抗凝固薬で、近年使用者が増加しています。ダビガトラン、リバーロキサバン、アピキサバン、およびエドキサバンが含まれます。従来のワルファリンに比べて、定期的な血液検査が不要で、薬の効果が安定しているため、使いやすいとされています。また、ワルファリンに比べて、出血リスクが低いとされています。

*4) 抗血小板薬には、アスピリン、クロピトグレル、プラスグレル、およびシロスタゾールなどが含まれます。

■プレスリリースのポイント

- 抗血栓薬の最大の副作用として脳出血があり、抗血栓薬を服用している人は脳出血になりやすいことが報告されています。

- 一方、抗血栓薬を服用中に脳出血を起こした場合、抗血栓薬を服用していない場合と比較して、より重症になるかどうかは分かっていませんでした。

- そこで、抗血栓薬が脳出血の重症度にどのように影響するかを検討しました。

- 抗血栓薬を内服していなかった場合と比較して、ワルファリンを服用中に脳出血を起こした人は、より重症になる傾向がみられました。一方、直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)使用例と抗血小板薬の使用は、抗血栓薬を内服していなかった場合と比較して、統計学的に重症になる傾向はみられませんでした。

- また、ワルファリンを使用していても、中和剤(薬剤の効果を中和する薬)を適切に使用すれば、重症にならずに済む可能性があることも示されました。

- 本研究の結果から、抗血栓薬の使用に対する不安が軽減され、心筋梗塞や脳梗塞といった循環器疾患の治療において、より効果的な再発予防治療を進められることが期待されます。

■背景

抗血栓薬は心筋梗塞や脳梗塞などの血栓による病気を予防するために広く使用されていますが、抗血栓薬使用者は脳出血の発症リスクが高いことが報告されています。しかし、抗血栓薬使用者が脳出血を発症した場合、抗血栓薬を内服していなかった場合と比較して、重症化リスクが高いかどうかはまだ明らかになっていませんでした。

特に新しいタイプの抗凝固薬であるDOACの使用者が近年急速に普及している中、適切な抗血栓薬使用のため、抗血栓薬の脳出血への影響を解明することが必要でした。そこで、国内の複数の医療機関が協力して行った大規模なレジストリデータを基に、抗血栓薬の脳出血への影響を検証しました。

■研究手法と成果

2017年から2020年までJSDBに登録された急性期脳出血例を対象としました。抗血栓薬を内服していない例、ワルファリン使用例、DOAC使用例、抗血小板薬使用例の4群に分類しました。脳出血の重症度を評価する主要項目を、(1)入院時のNational Institutes of Health Stroke Scale(NIHSS)*5、(2)退院時のmodified Rankin Scale(mRS)が5または6である割合*6、(3)入院中の死亡率としました。

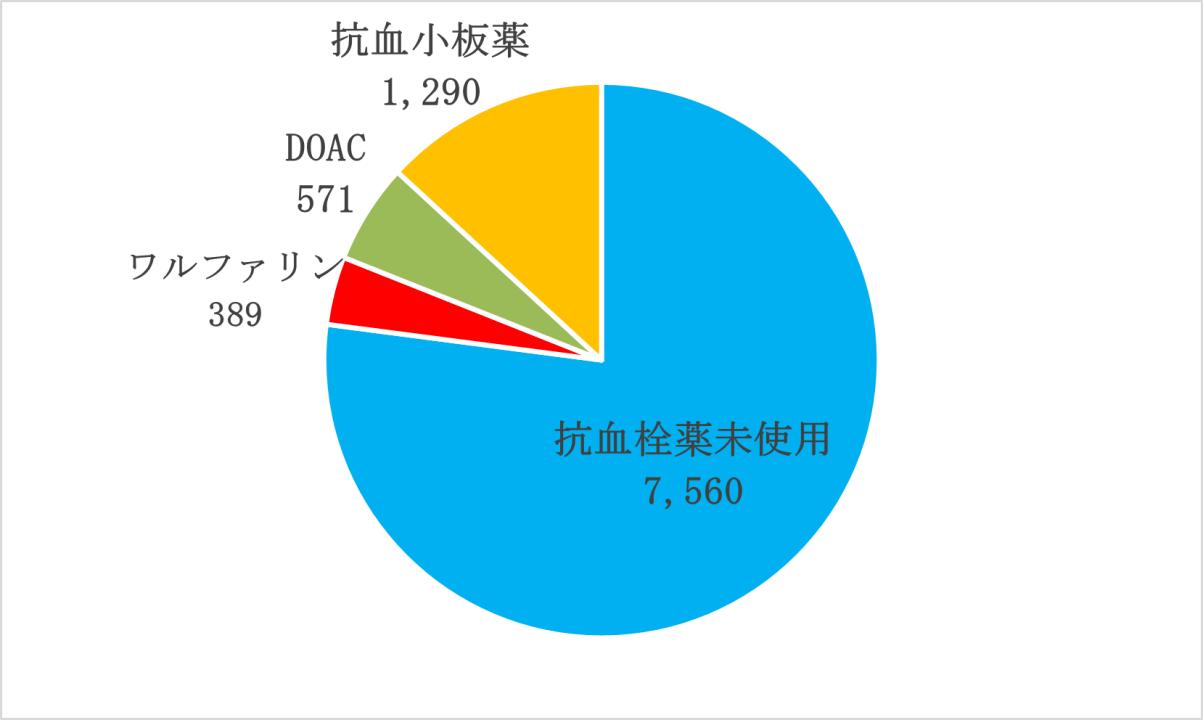

急性期脳出血9,810例(平均年齢70 ± 15歳、女性43%)のうち、抗血栓薬を内服していない例(7,560例、平均年齢68 ± 15歳、女性45%)、ワルファリン使用例 (389例、平均年齢76 ± 10歳、女性36%)、DOAC使用例 (571例、平均年齢79 ± 9歳、女性39%)、抗血小板薬使用例 (1,290例、平均年齢76 ± 11歳、女性41%)が今回の研究対象となりました。(図1)

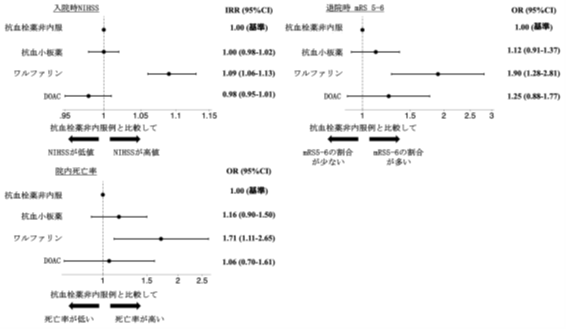

全ての評価項目において、抗血栓薬を内服していない例と比較して、ワルファリン使用例は統計学的に重症化の傾向がみられました((1)入院時のNIHSS: 調整リスク比 1.09 [95%信頼区間 1.06-1.13]、(2)退院時のmRSが5-6:調整オッズ比 1.90 [95%信頼区間 1.28-2.81]、(3)入院中の死亡率:調整オッズ比 1.71 [95%信頼区間 1.11-2.65]、抗血栓薬を内服していない例を基準とした)。一方、DOAC使用例と抗血小板薬使用例は、全ての評価項目において、抗血栓薬を内服していない例と統計学的に有意な差がみられませんでした。(表1、図2)

| 抗血栓薬非使用 | ワルファリン | DOAC | 抗血小板薬 | |

| 症例数(%) | 7,560 (77.1) | 389 (4.0) | 571 (5.8) | 1,290 (13.2) |

| 入院時NIHSS | 12 [5–22] | 15 [5–30] | 13 [6–24] | 13 [5–26] |

| 退院時mRS 5–6 | 2,331 (30.8) | 189 (48.6) | 237 (41.5) | 541 (41.9) |

| 院内死亡率 | 985 (13.0) | 106 (27.3) | 108 (18.9) | 230 (17.8) |

*5) National Institutes of Health Stroke Scale(NIHSS)は、脳卒中の重症度を評価するためのスコアです。患者の意識、運動機能、言語能力など、さまざまな神経症状を評価し、合計点数で脳卒中の重症度を測定します。点数が高いほど症状が重いことを示します。主に、脳卒中の初期評価や治療効果の判断に使用されます。

*6) modified Rankin Scale(mRS)は、脳卒中後の患者の機能的な回復状況や障害の程度を評価するスケールです。0から6までのスコアで評価され、0は後遺症がない状態、6は死亡を意味します。特に、mRS 5〜6は重度の障害や死亡を示し、脳卒中の重症度を判断するために多くの研究で使用されています。

■今後の展望と課題

国内の複数の医療機関が協力して行った、大規模なレジストリデータであるJSDBを使用して、詳細な解析を行なった結果、ワルファリン使用者が脳出血を発症した際には重症化リスクが高いことが明らかとなりました。一方、DOACと抗血小板薬では重症化の傾向はみられませんでした。

本研究の結果から、適切な脳出血治療を行えば、DOACや抗血小板薬を使用していることが重症化に繋がらない可能性が示されました。また、ワルファリン使用例においても、中和剤(薬剤の効果を中和する薬)を適切に使用すれば、入院中の死亡率が悪化しない可能性も示されました。

本研究の結果から、抗血栓薬の使用に対する不安が軽減され、心筋梗塞や脳梗塞といった循環器疾患の治療において、より効果的な治療戦略が進められることが期待されます。

DOACに対する中和剤も令和4年から本邦で使用できるようになり、抗血栓薬が必要な患者でも脳出血などの副作用に対して迅速に対応でき、安全性が高まっています。

今後も、抗血栓薬の使用におけるリスク管理が進み、循環器病治療がより効果的に進展すると考えられます。

■発表論文情報

著者: Yoshito Arakaki, Sohei Yoshimura, Kazunori Toyoda, Kazutaka Sonoda, Shinichi Wada, Michikazu Nakai, Jin Nakahara, Masayuki Shiozawa, Junpei Koge, Akiko Ishigami, Kaori Miwa, Takako Torii-Yoshimura, Junji Miyazaki, Yoshihiro Miyamoto, Kazuo Minematsu, Masatoshi Koga, Japan Stroke Data Bank Investigators

題名: Stroke severity and outcomes in patients with intracerebral hemorrhage on anticoagulants and antiplatelet agents: an analysis from the Japan Stroke Data Bank

掲載誌: International Journal of Stroke

DOI: 10.1177/17474930241292022

■謝辞

本研究は、下記機関より資金的支援を受け実施されました。

- JSDBの事業活動は、日本医療研究開発機構(AMED: JP24lk0221171およびJP24lk0221186)、日本学術振興会 科学研究費助成事業(JP21K07472、JP23H02831)、およびソフトバンクからの財政的支援を受けています。

【報道機関からの問い合わせ先】

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 企画経営部広報企画室

TEL : 06-6170-1069 (31120) MAIL: kouhou@ml.ncvc.go.jp

最終更新日:2024年10月25日