病理部

医療関係者の皆様へ

研修希望の皆様へ

- 研修についての詳細は「専攻医(レジデント・専門修練医)募集」のページをご覧ください。

- 病理部の研修カリキュラムについては「各部門のカリキュラム>中央診療部門」からご確認ください。

医療関係者の皆様へ

循環器疾患における病理の位置づけは近年益々重要となりました。歴史的に循環器は心電図を始めとする機能動態検査が主体でしたが、カテーテル検査治療の発展に伴い、心筋や冠動脈の一部をリアルタイムで検査することができるようになり、画像診断の裏づけとして病理形態は必須であると考えています。また、平成20年4月からは病理診断科の標榜が可能となりました。病理標榜科は我々病理医にとって長年の悲願ともいうべき問題であり、その実現にご尽力いただいた日本病理学会の皆さまに深謝するとともに、当センターにおいても標榜科致しました。そこで、当部門で研修を志望される循環器医、病理医の先生方は勿論、他科の先生方にも当部門の活動を広く知っていただくために、診断業務と研究業務に大きく分けて以下に述べたいと思います。

診断業務

1. 生検組織診断

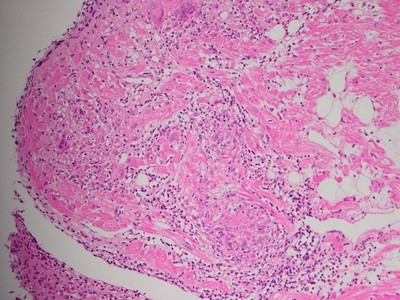

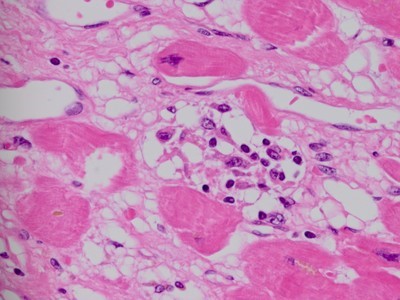

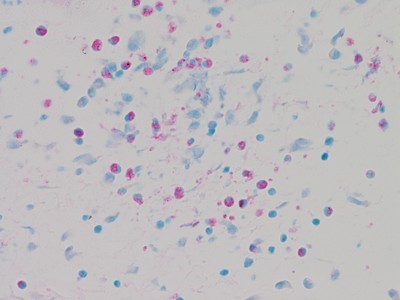

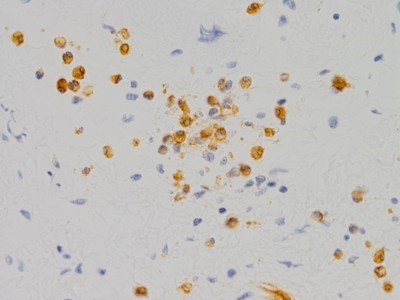

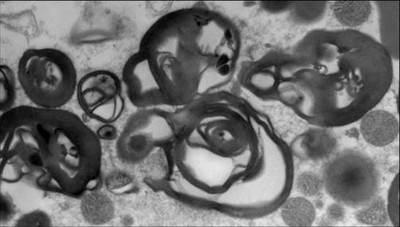

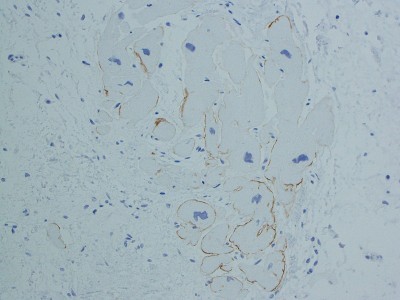

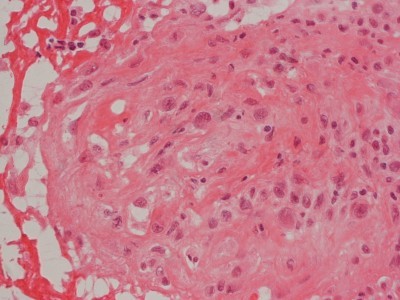

心筋生検組織診断は、年間500件以上(2019年:533件)されています。また、全国医療機関からの診断依頼も年間400件以上あります(2019年:402件)。心筋生検は全身性疾患に伴う二次性心筋症を鑑別することを第一の目的として行われています。また、我々の施設においては心臓移植実施施設であることもあって、移植後の拒絶反応に対する治療効果の判定や治療方針の決定に関して重要な役割を果たしています。さらに、原発性心筋症については臨床所見と照らし合わせながら、これまでの経過も踏まえた診断を臨床医に伝えています。ほぼ全例に電子顕微鏡検査を施行し、必要に応じて免疫組織化学検査(免疫染色) も同時に行っています。特に注意を要する疾患として、心臓サルコイドーシス(図1)、慢性心筋炎(炎症性心筋症)(図2)、好酸球性心筋炎(図3、4)が挙げられます。これらの疾患は通常の心不全治療に加えて、ステロイド療法を中心とした治療内容やその後の検査内容及び治療方針を検討する必要があるため、正確な診断と病態把握が肝要です。また、ファブリー病についても近年α-ガラクトシダーゼ酵素製剤を用いた酵素補充療法が可能となりました。心筋生検組織像から疑われ、その後に行った血漿中α-ガラクトシダーゼA活性の測定よりファブリー病と診断された心不全例も経験されるため(図5)、生検診断の重要性が増しています。

【図1:心臓サルコイドーシスの心筋生検組織像(H&E染色), 非乾酪性肉芽腫】

【図2:慢性心筋炎(炎症性心筋症)の心筋組織像(H&E染色), リンパ球及びマクロファージの浸潤を伴った単個レベルでの心筋細胞壊死】

【図3:好酸球性心筋炎の心筋組織像(eosino stain), 赤色を示す顆粒を有する好酸球】

【図4:好酸球性心筋炎の心筋組織像(抗major basic protein抗体による免疫染色), 茶色を示す陽性細胞(好酸球)】

【図5:Fabry病の電子顕微鏡像。心筋細胞質内のミエリン様層状構造物】

また、神経・筋疾患に伴う二次性心筋症の鑑別は遺伝相談を含めた患者及び家族への治療方針を決める上で重要と考えます。特にDuchenne・Becker筋ジストロフィーにおいては免疫染色で特徴的な像を呈します(図6)。また、ジストロフィンの異常以外でもこれと共存しているジストログリカン、サルコグリカン複合体の異常を推定する意味でも重要と考えます。

【図6:Becker筋ジストロフィーの心筋生検組織像(抗dystrophin抗体による免疫染色)。心筋細胞膜におけるモザイク状の陽性像。】

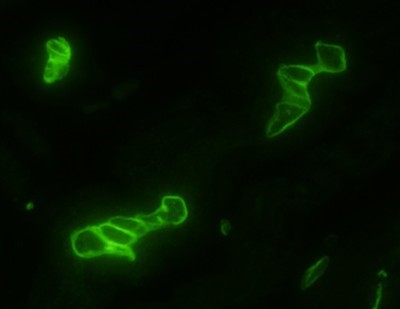

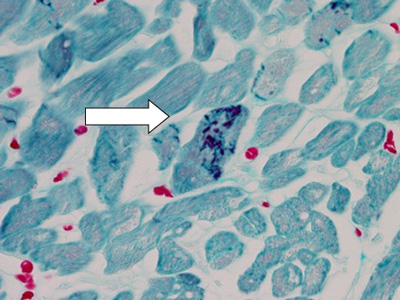

さらに、ラミノパチー(図7)、ネマリンミオパチー(図8)、ダノン病、ラフォラ病など稀な疾患においても全国の医療機関からのコンサルテーション等で経験されます。コンサルテ-ションは随時受け入れており、できる限りの検索を行った上で正確に診断することを心がけて、診断や治療方針の決定に貢献しています。

【図7:ラミノパチーの心筋生検組織像(抗lamin A/C抗体による蛍光免疫染色), 多房性を呈する心筋細胞の核膜】

【図8:ネマリンミオパチーの心筋組織像(Gomori trichrome染色), 心筋細胞内のネマリン小体】

2. 術中迅速診断

主に心血管系及び脳領域における腫瘍性疾患の良悪の判断、切除断端における腫瘍細胞の有無を確認する目的で行っています。心血管系領域における腫瘍の組織型別頻度については、表1に示しています。この中で特に注意を要する疾患としては肺動脈原発の肉腫が挙げられます。特に内膜肉腫については慢性肺動脈血栓塞栓症と類似する臨床病態を呈するため、肺動脈血栓内膜として摘除された組織では鑑別を要します(図9、10)。また、腹部大動脈に発生した肉腫は粥状硬化性大動脈瘤と見誤る可能性があります。人工血管吻合部に発生した大動脈内膜肉腫は稀に報告があります。軟部組織或いは腹腔臓器原発の転移性腫瘍が大動脈内に塞栓を起こすことは稀であることから、大動脈内腔の腫瘍は原発性大動脈内膜肉腫或いは原発性心臓腫瘍(多くは粘液腫)と考えられます。

【表1:心血管系腫瘍の組織型別頻度】

| 外科的手術例 (1997~2021年3月) | 剖検例 (1983~2021年3月) | ||

|---|---|---|---|

| 粘液腫 | 81 | 内膜肉腫 | 5 |

| 乳頭状線維弾性腫 | 31 | 平滑筋肉腫 | 2 |

| 内膜肉腫 | 12 | 血管肉腫 | 1 |

| 線維腫 | 10 | 軟骨肉腫 | 1 |

| 血管腫 | 5 | 悪性線維性組織球腫 | 1 |

| 悪性線維性組織球腫 | 1 | 横紋筋肉腫 | 1 |

| 血管肉腫 | 1 | 横紋筋腫 | 1 |

| 横紋筋腫 | 1 | 乳頭状線維弾性腫 | 1 |

| 脂肪腫 | 1 | ||

| 血管脂肪腫 | 1 | ||

| 孤在性線維性腫瘍 | 1 | ||

| 房室結節腫瘍 | 1 | ||

| 未分化多形性肉腫 | 1 | ||

【図9:肺動脈内膜組織の術中迅速標本。血栓に混在する粘調な組織。】

【図10:図9の組織像(H&E染色)。上皮性結合に乏しい、多形性を呈する腫瘍細胞。】

3. 剖検診断

2019年の剖検総数は37例でした。循環器疾患に限った症例数としては、全国最多であり心臓、血管、肺、脳領域における循環障害、代謝障害、炎症、腫瘍性疾患に加え、染色体異常を含めた胎児疾患、小児心奇形といった発生異常等々、commonからrareな疾患まで幅広い循環器疾患を経験しています。循環器領域における治療法の開発も目覚ましく、多種多様なデバイスの変遷とともに治療によって生じた病理学的変化の理解もまた豊富な臨床病理学的知識と経験を要します。我々の部門では、CPC(clinico-pathological conference)などで臨床医と接点の場をもちながら、常に正確な診断と病態把握を念頭に置いて取り組んでいます。したがって、研修に来られる臨床医の先生方にとって、剖検例を通じての病態把握や画像との対比で得られた知識と経験は臨床へ帰ってからの糧になるでしょう。研修面においては、病理研修中に心臓カテーテル検査の見学や臨床カンファレンスへの参加が可能など臨床との接点を継続する意味においても柔軟に対応しています。さらに、一般病理医の先生方にとっては日常の診断業務の中で循環器医からの疑問に答える機会があると思いますが、短期間で集中的に幅広い循環器疾患の病理学的診断法を習得したいこれらの先生方にとっても、効率的に研修できる場であると思います。コンサルテーションについては、日本病理学会のコンサルテーションシステムまたは直接当センター病理部にお問い合わせ下さい。

- 診断申込書【xlsx:130KB】をダウンロードし必要事項を記入してください。

- 問い合わせ先:

〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6番1号

国立循環器病研究センター病理部

TEL:06-6170-1070(代表) (※ 電話番号のおかけ間違いには、ご注意ください)

研究業務

病理部門では、さまざまな形態学的解析を行える設備を備えています。デジタル蛍光顕微鏡、透過型電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡、標本の取り込みから画像解析まで行えるデジタル病理システムなどを使用しています。これらの機器を駆使し、個々の興味ある領域、疾患に関して開設以来蓄積された豊富な生検、手術、剖検材料を用いた臨床病理学的検討や研究所との連携により分子生物学的手法を用いた基礎的実験も行っています。

1. 中性脂肪蓄積心筋血管症の診断法の確立に関する研究

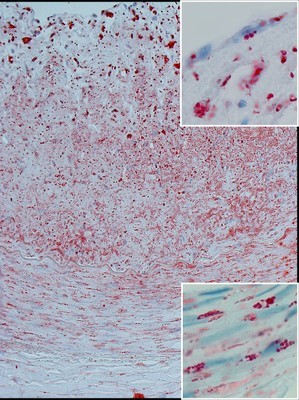

大阪大学、浜松医科大学との共同研究に参画し、細胞内中性脂肪分解酵素の一つであるAdipose triglyceride lipase(ATGL)の遺伝的欠損を有する症例が心筋と血管に広範なtriglycerideの蓄積をきたすことを見出し、中性脂肪蓄積心筋血管症として報告しました(Hirano K, Ikeda Y, Zaima N, Sakata Y, Matsumiya G. Triglyceride Deposit Cardiomyovasculopathy. N Engl J Med. 2008; 359(22): 2396-2398.)。心筋細胞には脂質の蓄積を伴っており、いずれの細胞にもATGLの発現は認められず欠損を証明しました。冠動脈病変の特徴は酸化LDLコレステロールによって惹起される古典的な粥状動脈硬化とは異なり、Lipid poolは内膜の外側及び中膜に存在し、血管全層に脂質含有空胞を有する泡沫細胞が認められました(図11)。糖尿病や中性脂肪と強い関連を示すATGL遺伝子多型が存在することから、この疾患の病態の解明と診断法の確立を目標として探究しています。

【図11:中性脂肪蓄積心筋血管症の冠動脈(oil red O染色)。血管全層に分布する赤色を示した脂質を有する泡沫細胞。】

2. 肺循環疾患における病態診断に関する研究

当院では設立時より、全国的にも珍しい、肺循環疾患に特化した肺循環科が創設され、この分野における臨床・研究で中心的役割を果たしてきました。近年、病態の解明や治療法の進歩の目覚ましいこの分野では、ミクロレベルでの病変が鍵となることも多いため、組織学的な裏付けが他の分野以上に必要とされています。当院では、剖検させて頂いた貴重な肺組織の検討から、特に、肺動脈性肺高血圧症(PAH)と肺静脈閉塞症(PVOD)における病理組織学的な病態解明や、鑑別、臨床像との関連、診断基準の確立(厚労省班会議)につながる研究を行うと共に、潜在的な肺高血圧患者が多いとされる膠原病合併肺動脈性肺高血圧症の病理組織学的検討も行っています。また、従来、慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)についても、日本で先駆けて心臓血管外科が行ってきた肺動脈内膜摘除術(PEA)の手術標本を用いて、病理組織学的解析を行い、肺動脈内膜摘除術の治療効果の予測などに関する報告を行ってきましたが、近年、カテーテル治療(バルーン肺動脈形成術)も可能となり(肺循環科)、その効果や治療標的病変の裏付けとなる、形態学的および組織学的検討も行っております。非常に稀な病気とされる肺高血圧症ですが、臨床家と協力して、病態解明や新規治療につながる病理組織学的知見を見いだし、臨床・研究を橋渡しができるよう取り組んでおります。

最後に、当センターが専門としている循環器疾患の中には原因や病態が十分解明されていない疾患も数多く存在します。従って、国立循環器病研究センターバイオバンクと協力して公正性と透明性を保って、患者様の組織を循環器疾患の研究開発に利用できるよう保存しています。

最終更新日:2026年01月22日