もやもや病専門外来

(180928時点のトップ)もやもや病専門外来

ごあいさつ

担当部長 中川原 譲二

2012年10月1日、国立循環器病研究センターに「もやもや病専門外来」(毎週水曜日 9:00~12:00 担当部長:中川原穣二)が開設されました。1970年代まで有効な治療法がなかったもやもや病も、当センター脳神経外科の初代部長、菊池晴彦先生を始めとした医師らによって脳血管吻合術の有効性が確認され、この外科的治療法が瞬く間に広がり、以後様々な工夫が開発されています。現在は脳神経外科領域の主要疾患と位置づけられ、術後長期生存例・軽快例も増加、MRI/MRAやPET、SPECTを用いた脳循環障害の正確な判定とともに、診断や治療の標準化が進みつつあります。当センターはもやもや病の外科治療を数多く手がけている医療機関として、豊富な経験を基に、患者様が安心して治療・療養・生活を享受できる環境整備を目指します。

もやもや病治療の展開

手術用顕微鏡を用いた血管吻合術(バイパス術)は、1967年10月30日にチューリッヒ大学のYasargil(ヤシャーギル)教授によって実現した。1972年には同教授によりもやもや病に対するSTA-MCA直接バイパス術が行われた。

日本では1974年に、菊池晴彦・唐澤淳両医師による同様の手法の手術が大阪市・北野病院で行われ、国内初のもやもや病外科手術となった。二人は1976年に13例のもやもや病手術を学会誌「脳卒中の外科」に発表した。その後、両医師は国立循環器病センター脳神経外科病棟の開棟(1977年)と同時に移籍、菊池医師が同センター初代の脳神経外科部長となる。彼らを中心に、翌2年間に30例以上のもやもや病手術が行われた。術式は虚血型対象のSTA-MCA直接バイパス術が原則で、成績は良好であった。直接バイパス術に適切な動脈がない患者については、1975年から間接バイパス術EMS(脳筋血管癒合術)が北野病院においてすでに行なわれていたが、これを端緒として1980年には間接バイパス術EDAS(脳硬膜動脈血管癒合術)が始まり、1990年代前半にEMAS(脳筋硬膜動脈癒合術)、EDAMS(脳硬膜動脈筋血管癒合術)など、多様な術式が報告された。1990年代後半には、直接および関節バイパス術を併用した複合的な術式がとられるようになった。

一方で出血型もやもや病については多くの未解決の問題があるが、やはり直接バイパス術が有力と考えられており、2001年には出血型もやもや病治療ガイドラインのための多施設共同研究(JAM trial)が開始された。その結果、2013年8月に脳出血の再発予防のための直接バイパス術の有効性が確認された。

診断方法においては、1975年に頭部用CTが国内で初めて設置されたのを皮切りに、1981年にはRI(ラジオアイソトープ・放射性医薬品)を用いた脳循環動態変化、Xenon-CT、アルゴンガスを用いた脳血流測定が相次いで国循から論文発表され、脳循環イメージングの時代が到来した。この頃よりPET、SPECT装置も国内に普及し、1990年代後半にはもやもや病診断においてMRIによる非侵襲的脳血管撮影法(MRA)が有効な手段として確立、2000年代に入ると脳血流SPECT定量画像解析や統計画像解析が発達してきた。現在はもやもや病に伴う新たな病態像としての高次脳機能障害の臨床診断にこうした画像解析の応用が進んでいる。

もやもや病治療の歩みと国循

| 1950年代後半 | 日本の脳神経外科医によるもやもや病の第1例報告。 | |

| 1972年 | 昭和47 | チューリッヒ大学にて Yasargil 教授のバイパス術によるもやもや病の外科手術が行われる。なお世界初のバイパス術は1967年、同教授が行った。 |

| 1974年 | 昭和49 | 日本初のもやもや病外科手術が行われる(大阪市・北野病院)。術式は Yasargil 教授に学んだ菊池晴彦医師による、STA-MCAバイパス術であった。 |

| 1975年 | 昭和50 | 国内初の頭部用CT(英国製)が東京女子医科大学に設置され、出血部位、血腫広がりの観察が容易になる。 |

| 1977年 | 昭和52 | 8月、国立循環器病センター 脳神経外科、診療開始。菊池晴彦・初代部長、医長・唐澤淳が就任する。 |

| 1979年 | 昭和54 | 国循 脳神経外科集中治療室、NCU開棟。 |

| 1979年 | 昭和54 | 放射線医学研究所(千葉県)にて頭部専用PET装置開発。 |

| 1978~ 1979年 |

昭和53~ 昭和54 |

国循をはじめ幾つかの施設で、虚血型症状の小児を中心にSTA-MCAバイパス術、脳筋血管癒合術(EMS)を用いたもやもや病手術例が広まる。 |

| 1981年 | 昭和56 | もやもや病脳虚血症状の全脳血流をアルゴンガスにて術前術後経時測定、血行再建術の有用性を脳循環代謝によって証明。(国立循環器病センター) |

| 1981年 | 昭和56 | 出血型もやもや病に関する血行再建術の有効性を発表。(国立循環器病センター) |

| 1981年 | 昭和56 | もやもや病のバイパス術に対する、術前術後の脳循環動態変化の検討が放射性医薬品・TC-pertechnetateを用いて行われる。(国立循環器病センター) |

| 1980年代 | SPECT、PET装置が国内各施設に普及。 | |

| 1990年代後半 | もやもや病診断において、MRAが有効手段となる。 | |

| 2001年 | 平成13 | 出血型もやもや病治療ガイドラインのための多施設共同研究・JAM trial 開始。 |

| 2003年 | 平成15 | FDG-PET検査が保険適応となる。 |

| 2000年代後半 | インターフェースソフトウエアを用いたもやもや病の統計学的な脳血流SPECT定量画像解析が行われ、病態究明の有効な手段となる。 | |

| 2009年~ | 平成21~ | 脳血流SPECT定量画像解析が進展、もやもや病に伴う高次脳機能障害の画像診断の臨床応用が進む。 |

| 2012年 | 平成24 | 10月、国循「もやもや病専門外来」開設。 |

| 2012年 | 平成24 | 10月、国循「脳卒中統合イメージングセンター」開設。部長・中川原譲二。 |

| 2013年 | 平成25 | 8月、JAM trial において、脳出血再発予防に直接バイパス術の有効性が確認される。 |

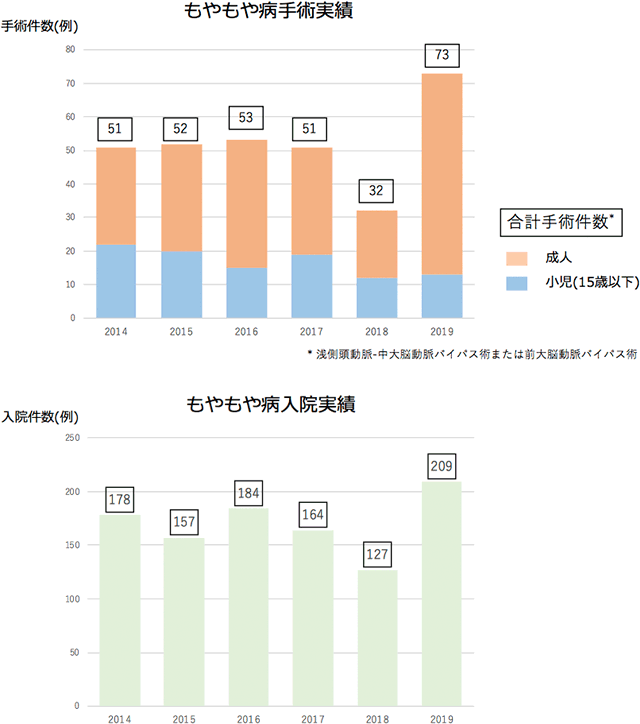

もやもや病の手術実績

※1997年は2/5~12/31の実績

最終更新日:2021年10月08日