腎臓・高血圧内科

さらに詳しく

慢性腎臓病(CKD)

慢性腎臓病(CKD)

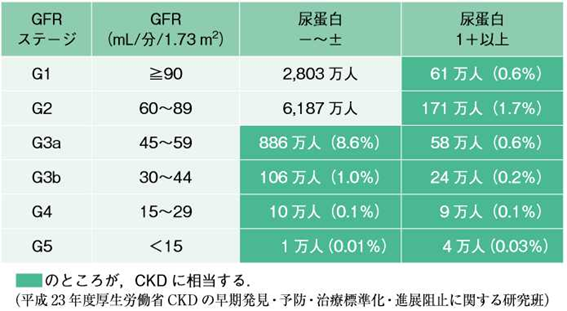

慢性腎臓病(CKD)は末期腎不全に至るリスク因子で、患者数は増加しています。2011年現在、日本では成人人口の約13%、1,330万人がCKD患者と言われております。CKD発症の背景因子として、糖尿病、高血圧などの生活習慣病が挙げられます。CKDは末期腎不全や心血管疾患のリスクが高く、国民の健康を脅かしています。

慢性腎臓病(CKD)とは?

①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らか

特に0.15g/gCre以上の蛋白尿(30mg/gCre以上のアルブミン尿)の存在が重要

②糸球体濾過量(GFR)が60ml/min/1.73m2未満

① ②のいずれか、または両方が3か月を越えて持続する場合

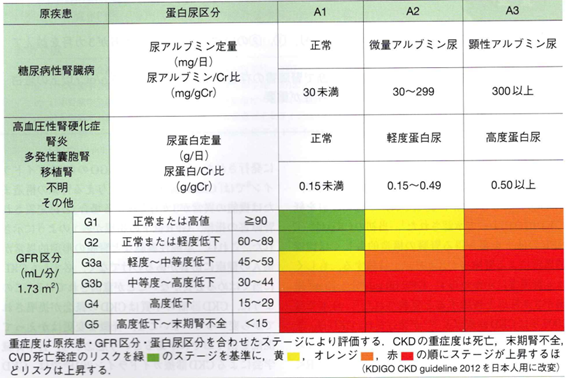

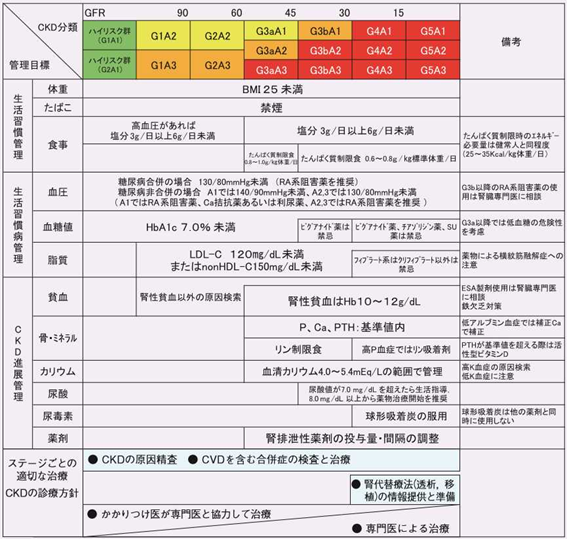

CKDの重症度分類(エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023)

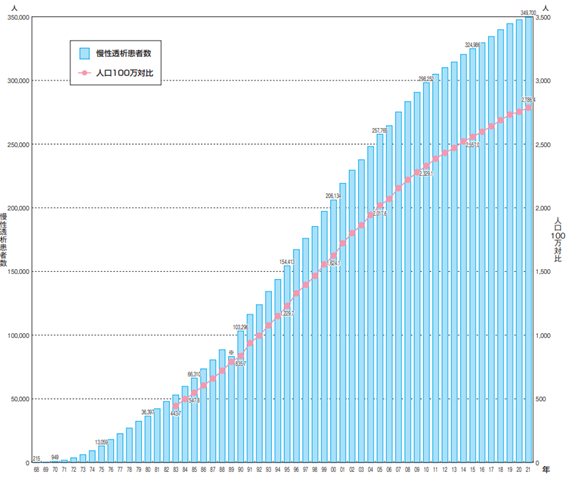

透析患者数の推移(図説 わが国の慢性透析療法の現況)

年間1万人程度透析患者数は増加していましたが、近年増加数は減少しつつあります。

日本におけるCKD患者数(CKD診療ガイド2012)

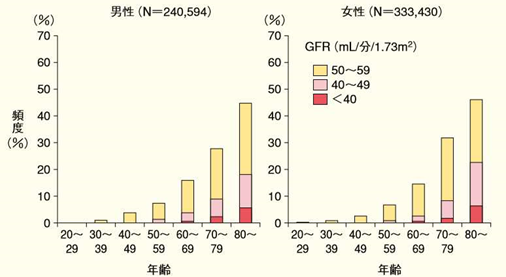

年齢別のCKD患者の頻度(CKD診療ガイド2012)

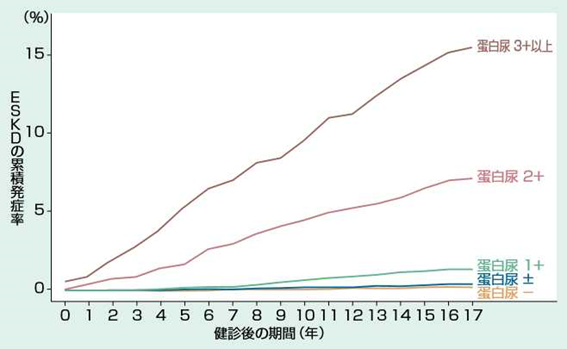

健診時の蛋白尿の程度別の末期腎不全累積発症率(CKD診療ガイド2012)

蛋白尿の程度が大きくなるほど、末期腎不全のリスクが高まります。

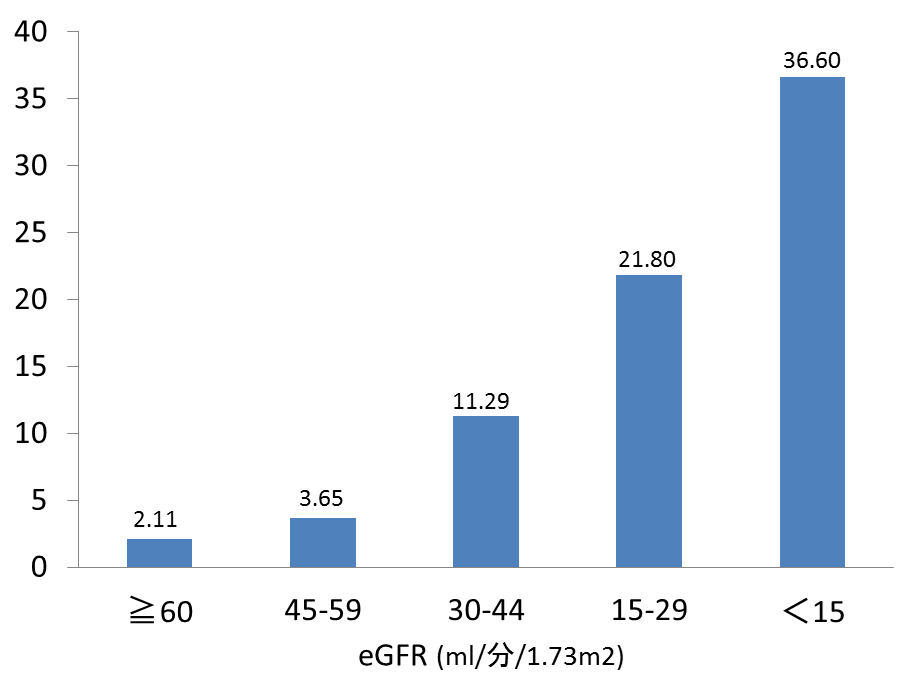

腎機能別の心血管疾患発症率(N Engl J Med 2004 351 1296-1305)

CKDが進行すると、心血管疾患発症率は上昇します。

心血管発症率は100人・年あたりです。

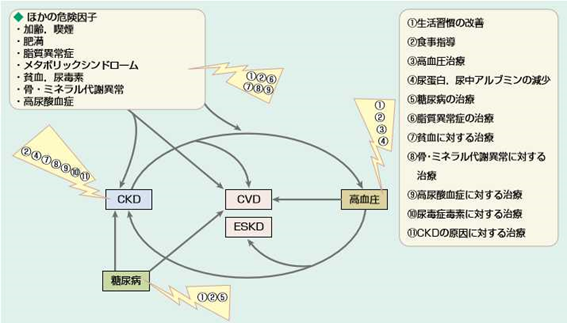

CKD治療の目的

CKDの治療の目的は、末期腎不全へ至ることを阻止する、あるいは末期腎不全へ至る時間を遅らせることです。また、心血管疾患の発症危険因子であるCKDを治療することで、心血管疾患の新規発症を抑制する、あるいは既存の心血管疾患の進展を阻止することです。

治療介入のポイント(CKD診療ガイド2012)

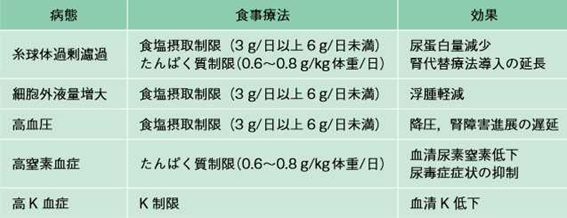

腎不全の治療には食事療法と薬物療法の両方がうまくかみ合うことが重要です。塩分制限、蛋白制限、カリウム制限などの食事療法の習得と内服薬の調節を行うため、1-2週間の教育入院を行っております。

食事指導(CKD診療ガイド2012)

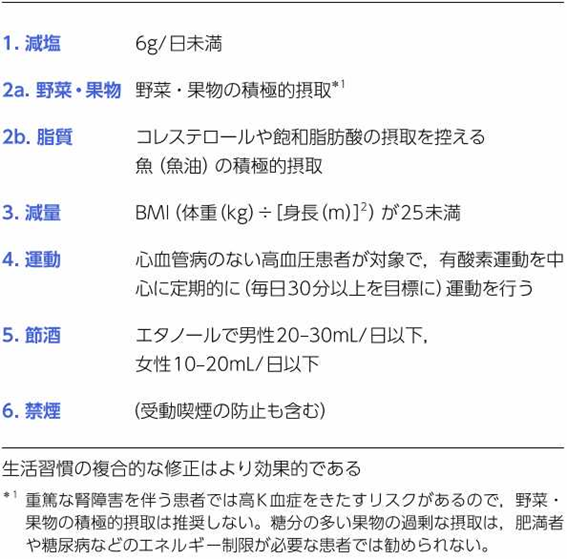

生活習慣の指導(高血圧治療ガイドライン 2014)

薬物療法

慢性腎不全は様々な併存症を呈してきます。高血圧、腎性貧血、溢水、高カリウム血症、代謝性アシドーシス、カルシウム・リン代謝異常などです。これらの病態に併せ、降圧薬の処方、エリスロポエチン製剤・HIF-PH製剤の投与、利尿剤の処方、カリウム吸着薬の処方、重曹の処方、リン吸着薬の処方を行っています。

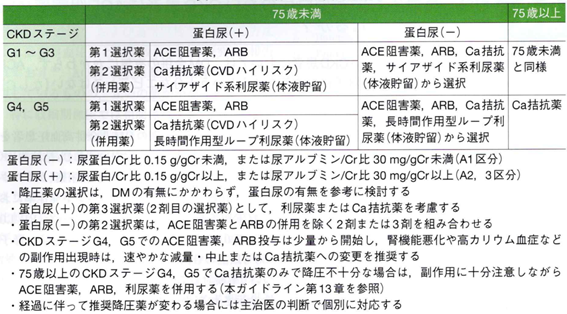

CKD合併高血圧に対する降圧薬の選択(エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023)

CKDの貧血管理

CKDが進行すると腎性貧血を起こします。腎性貧血が進行すると腎機能障害がより進行し、また心不全の増悪因子となります。よって、腎性貧血の治療として、エリスロポエチン製剤(ESA)やHIF-PH製剤の投与が必要になる場合があります。

Hbは10-13g/dlを目標とします。

鉄欠乏性貧血の合併に注意

同時に鉄欠乏性貧血の有無を調べます。

① TSAT(鉄飽和度)20%未満

TSAT=Fe (血清鉄) / TIBC (総鉄結合能)

② 血清フェリチン値 100 ng/ml未満

①または②を満たす場合は、鉄剤の投与を検討します。

高カリウム血症、代謝性アシドーシスの管理

CKDが進行すると、腎機能の低下と代謝性アシドーシスにより、高カリウム血症を呈することが多いです。ACE阻害薬、ARB、スピロノラクトンなどの内服や食事によりカリウム過剰摂取も高カリウム血症をきたしやすくなります。また、カリウム上昇時、食欲不振時には、代謝性アシドーシスの検索が必要です。代謝性アシドーシスの治療薬は重曹です。重炭酸イオン濃度が22mmol/L未満で治療を開始します。重炭酸イオン濃度は24mmol/L前後を目標とします。

CKD-MBD

CKDが進行するにつれ、カルシウム・リン代謝、ビタミンD代謝に異常が生じます。このような病態をCKDに伴う骨・ミネラル代謝異常(CKD-MBD)と呼びます。この状態では、骨の変化だけではなく、血管石灰化など全身の広範な異常を生じ、生命予後にも影響を及ぼします。リンとカルシウムの管理がまず大切です。保存期腎不全に対し、リン吸着薬、活性型ビタミンD製剤を使用します。

脂質の管理

脂質異常症は、CKDの発症・進行および心血管疾患発症の危険因子です。

脂質異常症の治療により、CKDの進行抑制と心血管疾患の発症予防が期待されます。

薬剤療法について

腎機能が低下しているときは、腎排泄性の薬物は血中濃度が上昇し、薬効の増強や副作用の頻度が増加します。腎機能が低下したCKD患者では、原則として腎排泄性の薬物を避け、非腎排泄性の薬物や腎排泄の寄与の少ない薬物を選択することが勧められています。腎排泄性の薬物を使用する場合は、薬剤の減量や投与間隔の延長を行います。

CKD管理目標(生活習慣病からの新規透析導入患者の減少に向けた提言)

最終更新日:2024年01月09日