認知症先制医療開発部

診療科等の概要

認知症先制医療開発部のご紹介

約10年前には国内の認知症患者数は約450万人でしたが、2040年には、584万人に達するとされています。65歳以上の約7人に1人の計算です。また、認知症予備軍の軽度認知障害(MCI)は現在558万人存在します。MCI患者は年間10~15%が認知症に移行するとされており、MCI段階の前から積極的に認知症予防を行うことが極めて重要です。

そこで、国立循環器病研究センターの共同研究部として、認知症予防・治療を推進する「認知症先制医療開発部(英語名:Department of Preemptive Medicine for Dementia)」を2024年4月1日に設置し、当センターの脳神経内科(猪原匡史副院長・脳神経内科部長)より支援診療科としての御支援をうけながら、以下を目指します。

- MCI、軽度認知症の段階で認知症予防を推進するために、新たな認知症予防・治療法を開発します。

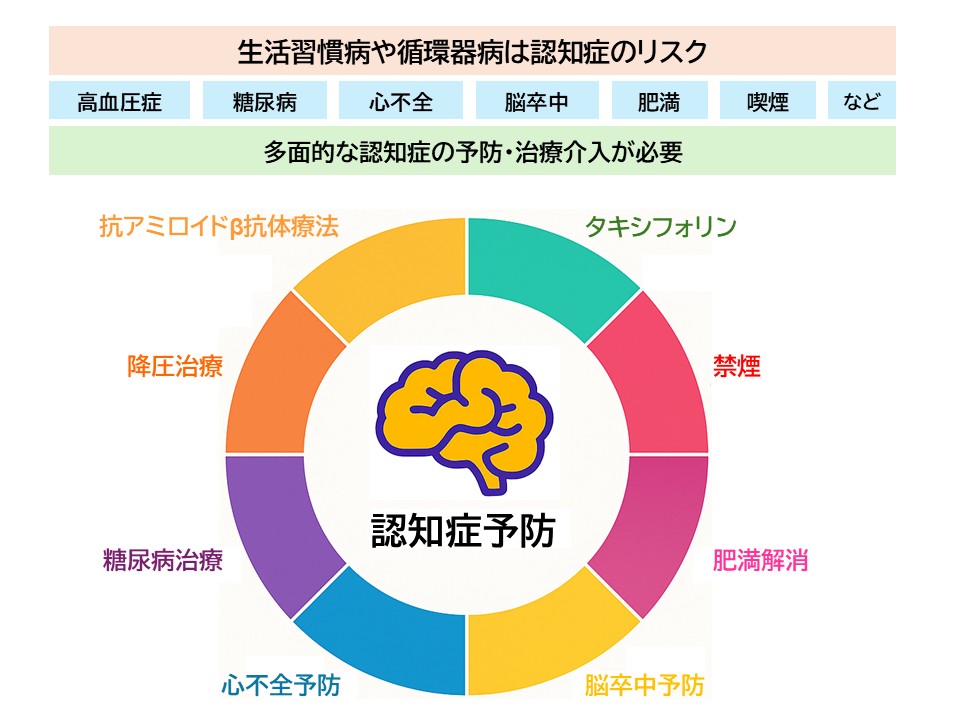

- 集学的治療を推進するために、抗アミロイドβ抗体療法とともに、認知症予防に効果的な生活習慣病、循環器病の予防法を提供していきます。

- MCI、軽度認知症の早期発見を目的に、国立循環器病研究センター「AI脳ドック」を推進し、必要な患者さんには早期予防・治療を提案いたします。

ご挨拶

国立循環器病研究センター

認知症先制医療開発部

特任部長 服部 頼都

最初に、認知症先制医療開発部は、国立循環器病研究センターと東和薬品株式会社(本社:大阪府門真市、代表取締役社長:吉田逸郎、以下:東和薬品)は、認知症予防・治療法の開発を推進するために共同研究部として設置されました。脳神経内科(猪原匡史副院長・脳神経内科部長)から支援診療科として御支援を受けております。

認知症、軽度認知障害(MCI)は、超高齢社会において脳神経内科疾患のなかで、脳卒中に次いで2番目に多い患者数、要介護疾患のなかで最も患者数が多い疾患です。

国立循環器病研究センターでなぜ認知症診療を推進する必要があるのか?と疑問を持っておられる方もいるかもしれません。脳の中にアミロイドβ、リン酸化タウが蓄積するアルツハイマー病、脳血管障害が原因となっている血管性認知症が認知症の2大要因とこれまで考えられてきました。しかしながら、多くの高齢者における認知症、軽度認知障害は、脳の中にアルツハイマー病の要素と血管性認知症の要素が混在した混合型認知症が最も多いということが明らかとなっています。このことから、高齢者における認知症、軽度認知障害において、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙などの生活習慣病、脳卒中などの循環器病が発症に大いにかかわっています。さらに、抗アミロイドβ抗体療法を施行した際に生じうるアミロイド関連画像異常(ARIA)は、脳血管壁に沈着したアミロイドβが原因と考えられる脳浮腫(ARIA-E)、脳微小出血(ARIA-H)があり、脳血管が起点となっている合併症です。つまり、認知症予防・治療は、生活習慣病、循環器病、脳血管障害を主に診療・研究している国循の使命と言えます。

このため、以下の4つを認知症先制医療開発部として推進していきます。

(1)軽度認知障害、軽度認知症の段階での認知症予防を推進するための、新たな認知症予防・治療法開発

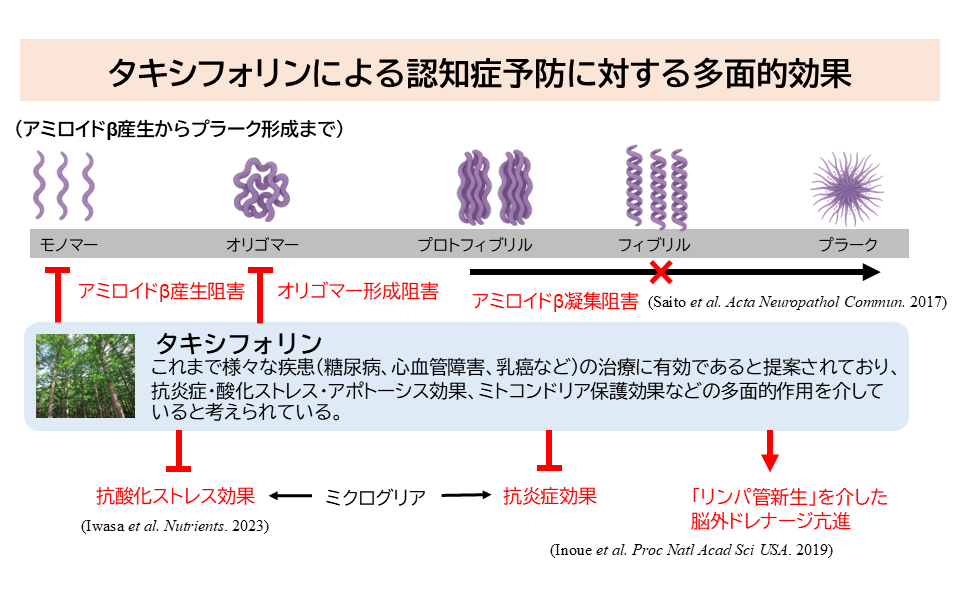

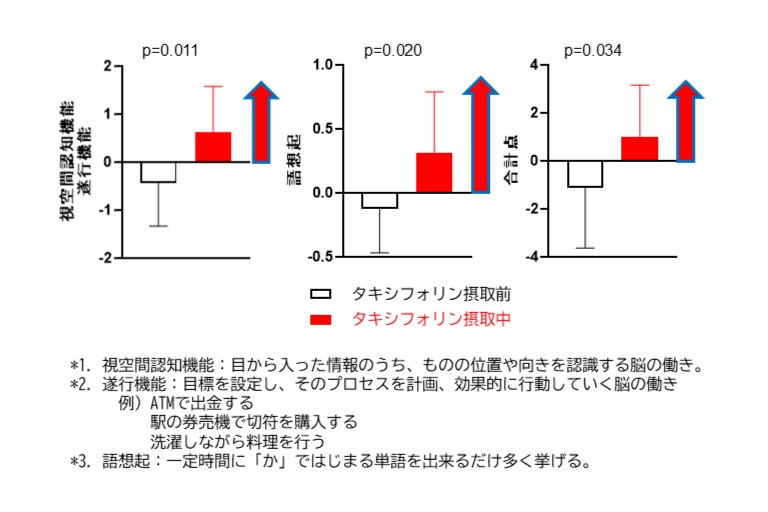

天然のフラボノイドの一種のタキシフォリンはこれまで抗酸化物質として知られており、認知症への効果として、アミロイドβの産生・凝集抑制、神経毒性が強いと知られているアミロイドβオリゴマーの形成阻害、脳内のneuroinflammation・酸化ストレスの抑制、脳の外へのアミロイドβの排出促進などの機序が提唱されています。われわれの予備研究で、タキシフォリンを約半年間摂取すると視空間認知機能、遂行機能、語想起などの前頭葉機能改善との関連を認めました(Hattori, et al. J Alzheimers Dis. 2023; Hattori, et al. Nutrients. 2025)。この結果に基づいて、現在、東和薬品株式会社との共同研究として、プラセボ対照のランダム化比較試験(T-COG試験:jRCTs051250004)を行い、タキシフォリン摂取による認知症予防効果を検討するとともに、健康寿命の延伸の施策の一つとしてタキシフォリンの活用を提案できる科学的研究成果の創出を目指します。

(2)軽度認知障害、軽度認知症における集学的治療の推進

2023年、2024年と早期アルツハイマー病患者を対象とした抗アミロイドβ抗体療法(レカネマブ、ドナネマブ)を行えるようになりました。国立循環器病研究センターでは、若年から高齢発症の認知症疾患の正確な早期診断を行い、早期アルツハイマー病患者に対して抗アミロイドβ抗体療法を行っております。また、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙などの生活習慣病、脳卒中などの循環器病が認知症のリスクとなりますので、個々の患者に応じた認知症予防のための生活習慣病・循環器病治療の提案も行い、多面的に認知症予防を進めております。

(3)軽度認知障害、軽度認知症の早期発見

当センターでは認知症予防を主な目的とした「AI脳ドック」を開設しています。認知機能テストと脳MRIを行い、AI(人工知能)を用いて海馬(記憶の司令塔)の容積を自動測定し脳の老化度を算出します。さらに、脳MRIによって、認知症の原因となりうる「かくれ脳梗塞/脳出血」の存在もわかります。検査当日に認知症専門医、脳神経内科専門医より結果を説明し、生活習慣病予防を中心に今後の認知症予防対策をお伝えしています。

AI脳ドック|各種教育入院・高度循環器ドック

(4)認知症性疾患の新規バイオマーカー、リスクファクターの探索

年間約200~300名の軽度認知障害または軽度認知症疑いの患者さんが受診されていますので、脳画像(MRI、SPECT、PETなど)、血液サンプルなどの試料・情報が集積されています。これらによって、認知症性疾患の新規バイオマーカー、リスクファクターの探索を行い、世界に発信してきました。「脳循環代謝低下を検知する非侵襲的バイオマーカー(認知機能ドメイン:Hattori, et al. J Alzheimers Dis. 2025; アドレノメデュリン:Hattori, et al. Stroke. 2024)」、「アルツハイマー病のリスクであるAPOE4は脳循環代謝低下の重症化因子である(Kakino, et al. J Am Heart Assoc. 2025)」、「中年期の血中遊離脂肪酸低下は脳小血管病のリスクファクターである(Nukata, et al. Antioxidants. 2025)」、「家族性高コレステロール血症は脳小血管病のリスクファクターである(Murata, et al. Stroke. 2025)」など、世界的に注目されています。

最後に、世界の認知症診療は変わりつつある時代において、未病、MCIの段階で先制医療を行う診断法・予防法開発が盛んに行われています。国立循環器病研究センター認知症先制医療開発部は、このアプローチの先頭に立つ原動力となれるように努力していきます。

2025年9月1日 服部頼都

業績

2025年:

- Mun J, Hattori Y, Ihara M. Mouse models of vascular cognitive impairment and dementia induced by carotid artery manipulations: current status. Curr Opin Psychiatry. 2025; in press.

- Hattori Y. Counteracting white matter injury to mitigate APOE4-related ARIA. Alzheimers Dement. 2025; in press.

- Shimokawa H, Akishita M, Asada T, Katayama S, Hattori Y, Yakushiji Y, Taki Y, Murai H, Boku Y, Tsujimoto M, Umegaki H, Ogawa T, Matsumoto S, Ono K, Imon Y, Tsunemi T, Iwata A, Hanajima R, Hisahara S, Uehara T, Ishiguro T, Nakaoku Y, Ishii K, Ishiki A, Nagai Y, Teramukai S, Ihara M, Fukushima M. Baseline characteristics of patients with early Alzheimer’s disease enrolled in the pivotal trial of low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS-AD). J Alzheimers Dis Rep. 2025;9:1-12.

- Chiba T, Hattori Y, Asakura K, Sano Y, Saito S, Minami M, Yamamoto H, Ihara M. Taxifolin for prevention of COGnitive impairment (T-COG trial): a study protocol for a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Front Nutr. 2025;12:1686381.

- Nukata R, Hattori Y, Noda K, Yoshimoto T, Ihara M. Association between blood free fatty acid concentrations in midlife and cerebral small vessel disease.Antioxidants. 2025;14(9)1107.

- Yoshimoto T, Hattori Y, Ishiyama H, Nakaoku Y, Ogata S, Abe S, Ninomiya K, Nishimura K, Ihara M. CYP2C19 Polymorphism and Clopidogrel Efficacy in Long-Term Outcomes of Large-Artery Atherosclerotic Stroke: NCVC Genome Registry. JACC Asia. 2025; 5(11):S2772-3747.

- Murata H, Hattori Y, Noda K, Hori M, Ogata S, Nakaoku Y, Morita Y, Nishimura K, Nagai A, Harada-Shiba M, Ihara M. Familial hypercholesterolemia, as an independent risk of cerebral small vessel disease. Stroke. 2025;56(9)2474-2483.

- Hattori Y, Kakino Y, Nakaoku Y, Ogata S, Yoshimoto T, Nishimura K, Iida H, Ihara M. Cerebral hemodynamic severity of asymptomatic carotid artery stenosis/occlusion estimated by neurocognitive domains. J Alzheimers Dis. 2025;106(2):589-604.

- Tonomura S, Hattori Y, Ishibashi T, Ikeda S, Noda K, Chiba T, Kato Y, Asano R, Fukuma K, Edamoto-Taira Y, Motooka D, Inagaki T, Okazawa M, Nakamura S, Koga M, Toyoda K, Nomura R, Nakano K, Friedland RP, Takeda K, Takahashi R, Ihara M, Nakaoka Y. The oral pathobiont Streptococcus anginosus is enriched in the gut of stroke subjects and predicts two-year cardiovascular outcome. Circ J. 2025;in press.

- Hattori Y. The emerging role of the circadian rhythm in the blood-brain barrier dysfunction associated with cerebral small vessel disease. J Alzheimers Dis. 2025; 106 (1): 47-50.

- Hattori Y, Nakaoku Y, Ogata S, Saito S, Nishimura K, Ihara M. Taxifolin as a therapeutic potential for weight loss: A retrospective longitudinal study. Nutrients. 2025;17(4)706.

- Kakino Y*, Hattori Y* (*: equal contribution), Ogata S, Nakaoku Y, Nishimura K, Iida H, Ihara M. Cerebral hemodynamic impairment and cognitive dysfunction in APOE4 carriers with asymptomatic carotid artery stenosis/occlusion. J Am Heart Assoc. 2025;14:

- Noda K, Hattori Y, Nishii T, Horinouchi H, Nakaoku Y, Ogata S, Inagaki Y, Asano R, Yoshimoto T, Nishimura K, Ogo T, Nakaoka Y, Ihara M. Relationship Between RNF213 p.R4810K and Echocardiographic Findings in Patients with Cerebrovascular Diseases: A Multicenter Prospective Cohort Study. J Am Heart Assoc. 2025;14:e036333.

- Hattori Y, Ihara M. Potential therapeutic effects of SIRT1 targeting APOE4-induced microvascular endothelial dysfunction. EBioMedicine. 2025;113:105594.

- Hattori Y, Saito S, Ihara M. Taxifolin and cilostazol for cognitive function in patients with mild cognitive impairment or mild dementia: a retrospective exploratory analysis. Vas-Cog J. 2025;11:19-25.

- Hattori Y, Imada S, Usui R, Yamamoto M, Nakamura M, Ihara M. High middle cerebral artery wall shear stress in branch atheromatous disease: a computational fluid dynamics analysis. J Atheroscler Thromb. 2025;32: 994-1005.

2024年:

- Yoshimoto T, Saito S, Omae K, Tanaka K, Kita T, Kitamura K, Fukuma K, Abe S, Ishiyama H, Yamaguchi E, Yamagami H, Nagatsuka K, Tsuji M, Minami M, Yamamoto H, Hattori Y, Tanaka T, Ihara M. Efficacy and safety of adrenomedullin for acute ischemic stroke (AMFIS): a phase 2, randomized, double-blinded, placebo-controlled, clinical trial. EClinicalMedicine. 2024;77:102901.

- Noda K, Hattori Y, Murata H, Kokubo Y, Higashiyama A, Ihara M. Equol Nonproducing Status as an Independent Risk Factor for Acute Cardioembolic Stroke and Poor Functional Outcome. Nutrients. 2024;16(19):3377.

- Saito S, Hosoki S, Yamaguchi E, Ishiyama H, Abe S, Yoshimoto T, Tanaka T, Hattori Y, Liao YC, Lee YC, Mizuta I, Mixuno T, Ihara M. Blended phenotype of NOTCH3 and RNF213 variants with accelerated large and small artery crosstalk: A case report and literature review. Neurol Genet. 2024;10(5):e200176.

- Chiba T, Hattori Y, Motooka D, Tanaka T, Ihara M. Paraclostridium tenue causing an anaerobic brain abscess identified by whole-metagenome sequencing: A case report. Microorganisms. 2024;12(8):1692.

- Anfray A, Schaeffer S, Hattori Y, Santisteban M, Casey N, Wang G, Stickland M, Zhou P, Holzman D, Anrather J, Park L, Iadecola C. Cell autonomous role of border associated macrophages in ApoE4 neurovascular dysfunction and susceptibility to white matter injury. Nat Neurosci. 2024;27(11): 2138-2151.

- Hattori Y, Ihara M. Adrenomedullin as a marker of hypoxia, not hypoperfusion. Letter regarding the article 'Biologically active adrenomedullin as a marker for residual congestion and early rehospitalization in patients hospitalized for acute heart failure: Data from STRONG-HF'. Eur J Heart Fail. 2024;26 (10):2296.

- Hattori Y, Kakino Y, Kiyoshige E, Ogata S, Nishimura K, Iida H, Ihara M. Blood Midregional Proadrenomedullin as a Hemodynamic Severity Marker in Asymptomatic Carotid Artery Stenosis/Occlusion. Stroke. 2024;55(7)e182-2184.

- Borlongan C, Esposito E, Corares LG, Hattori Y, Hayashi Y, Ihara M, Iliff J, Kisler K, Kitazume S, Koizumi S, Liu J, Maki T, Onodera O, Saito S, Sawamoto K, Sohya K, Taguchi A, Takahashi S, Tanaka K, Taoka T, Wake H, Yuzaki M. 2023 US-Japan NVU Workshop Group. From bench to bedside: US-Japan Collaborative Workshop on the NVU. J Physiol Sci. 2024;74(Suppl 1):31.

- Hattori Y, Minami M, Omae K, Yoshimoto T, Abe S, Yamamoto H, Iida H, Ihara M. REsveratrol for VAscular cognitive impairment investigating cerebral Metabolism and Perfusion (REVAMP trial): a study protocol for a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Front Nutr. 2024;11:1359330.

最終更新日:2026年01月08日