小児循環器内科

医療関係者の皆様へ

川崎病の診断と治療法

川崎病の診断と治療法

川崎病の診断

川崎病は、1967年に川崎富作博士が報告された、主として5歳未満の乳幼児にみられる急性熱性疾患で、以下の6つの主要症状があります。

- 発熱

- 眼球結膜充血

- いちご舌、口唇の紅潮

- 発疹(BCG接種痕の発赤を含む)

- 首のリンパ節の腫れ

- 手掌、足底の紅班、手足の硬性浮腫、回復期の指先の皮膚の膜様落屑(皮膚がめくれる)

これらの症状は1-2週間でおさまります。解熱し、発症から2-3週ごろに後遺症として冠動脈瘤が約10%にみられます。冠動脈は心臓を養っている血管で、この血管がつまると心筋梗塞をおこし、心臓のポンプ機能が低下するため、心不全や突然死につながります。上記の主要症状のうち5つあれば川崎病定型例です。4つでも冠動脈瘤があれば定型例となります。4つ以下でも、他の疾患が除外されれば不全型と診断されます。急性期の血液検査では、白血球と炎症反応(CRP) 高値、低ナトリウム血症、ビリルビン値、AST、ALTの上昇、アルブミンの低下などがあります。心臓超音波検査で発症2-3週ごろに冠動脈瘤の出現がないかどうか診断します。

川崎病急性期の治療法

川崎病発症後第5病日から大量免疫グロブリン療法を行います。免疫グロブリンは血液製剤の1つです。副作用として投与開始時にショック症状がみられることがあり、入院の上、点滴静注します。約80%の患者さんは、1回の大量免疫グロブリン療法(IVIG)により解熱しますが、IVIG療法に不応で、発熱が続いたり、一旦解熱しても再発熱したりする場合があります。

1回のIVIG不応に対して追加のIVIG療法を行うことにより、さらに約半数以上の患者さんが解熱します。しかし、追加IVIG療法を行っても解熱しない不応患者さんに対しては、ステロイド、シクロスポリン、インフリキシマブ、血漿交換療法があります。発熱が2週間以上続くと冠動脈瘤が出現する可能性が高くなりますので、できるだけはやく解熱するよう追加治療を行います。

川崎病の炎症反応の程度は、軽度のものから重症まで、個人差があります。川崎病診断時の炎症反応の程度をスコア化し、スコアの高い患者において、初回からステロイドを併用する治療法もあります。

川崎病による冠動脈障害、心筋障害の診断と治療

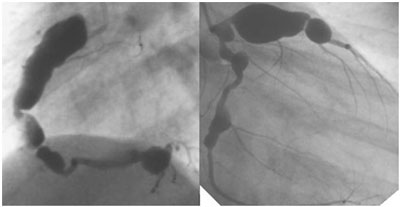

急性期の冠動脈炎による冠動脈の壁が破壊され、冠動脈が拡大し、瘤(こぶ)ができます(冠動脈瘤)。冠動脈瘤の大きさも軽度の拡大から巨大瘤(8mm以上)(図1)まで程度に差があります。

左図:右冠動脈瘤、右図:左冠動脈流

一過性拡大とは、熱のある急性期に拡大がみられても、1か月以内に冠動脈径が正常化する場合です。1か月を経過しても瘤が残っている場合を、冠動脈後遺症とします。急性期にできた冠動脈瘤は、年月とともに、その後も同じような形で残る場合と、瘤がなくなる場合(退縮、みかけ上の冠動脈径がもとにもどる)(図2)、局所性狭窄(血管の壁が厚くなることにより、血管が狭くなる)、閉塞(瘤の中に血の塊ができることにより血管がつまる)(図3)、セグメント狭窄(再疎通したような細い新生血管)に変化していきます。冠動脈が局所性狭窄となったり閉塞すると、心筋に血液がじゅうぶんに届かなくなり(心筋虚血)、心臓の壁の動きが悪くなったり、脈の乱れ(不整脈)がおこることがあります。これらのことが、胸の痛み(胸痛)や失神(意識を失い倒れること)につながります。

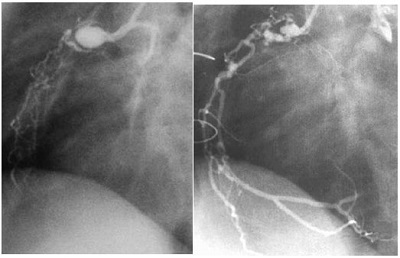

川崎病罹患後5か月時の冠動脈瘤(左図)、9年後退縮し(図中央)、18年後に局所性狭窄がみられた(右図)。

図3 右冠動脈閉塞(左図)とセグメント狭窄(右図)

図3 右冠動脈閉塞(左図)とセグメント狭窄(右図)

<診断法>

心臓超音波法(断層心エコー図)で冠動脈瘤のスクリーニングをします。また最近では、特に年長児以降において、冠動脈CT検査により冠動脈障害を診断をすることができます。心臓カテーテルによる冠動脈造影の代用となる検査で、外来において約20分で検査可能です。また、心筋虚血や心筋障害を調べるには、トレッドミル運動負荷心電図、RI心筋血流イメージング、MR検査を、必要に応じて行います。

<治療法>

血栓による血管の閉塞を予防するために、アスピリンなどの血小板の機能を抑える薬やワルファリンなど抗凝固薬の内服を行います。自覚症状や心筋虚血が出現した場合、カテーテル治療や冠動脈バイパス手術により、不足した冠血流を補うために冠血行再建術を行います(冠動脈バイパス手術)。

最終更新日:2021年10月08日