小児心臓外科

対象疾患・治療法

心房中隔欠損(ASD)

心房中隔欠損(ASD)

背景

心房中隔とは心臓の4つの部屋(右心房、右心室、左心房、左心室)のうち、右心房と左心房の間を隔てる筋肉の壁のことです。心房中隔欠損は、この壁に欠損(あな)が開いている状態です。先天性心疾患(生まれつき心臓に何らかの異常を伴う)はだいたい100人に1人(1%)の割合で起こると言われています。心房中隔欠損(ASD)はその先天性心疾患の中の大体7%を占めています。左右の心房を隔てる壁にはだれでも胎児のときには血液の交通があります。赤ちゃんがおなかのなかにいるときは自分で息をする必要がなく、お母さんからへその緒を通して酸素をいっぱい含んだ血液が、心房中隔のあなを通って、赤ちゃん自身の肺を素通りして体に赤い血が流れるようになっているのです。胎児の時にだれもがもっていたこの穴は卵円孔と呼ばれ、通常は生まれて数時間後には自然に血液の交通がなくなり、ただのくぼみ(卵円窩)になってしまうのですが、心房中隔欠損の患者さんでは生まれたあともこの穴が穴として残っているのです。心房中隔欠損は卵円窩以外の場所に穴があいている場合もあり、場所によって4つに分類されています(図参照)。もっとも多いのが、心房中隔の壁の真ん中である卵円孔の位置にあいているもの(二次孔欠損)ですが、他にも心室中隔に接するところに開いているもの(一次孔欠損)、上の方に開いている(静脈洞型)、心臓の静脈の壁にあいている(冠静脈洞型)があります。穴のあいている場所や穴の大きさによって、病気の程度、症状出現の時期、治療の必要性・方法などが異なります。

症状、経過

心房中隔欠損の多くは、幼児、小児期にはほとんどまたは全く無症状で経過することが多いです。心房中隔にあなが開いているために、あなを通る血流が心臓ないし肺に負担をかけているのですが、心臓は大変余力のある臓器なので、少々のことでは症状となって現れにくいのです。代償といって血流の負担に対して心臓の部屋が大きくなったり、壁が厚くなったりすることで、心臓が適応しているからなのです。多くの患者さんは、健康診断で心雑音があるといわれたり、心電図の異常、などから診断がつくことが多いです。また症状として現れる場合でも、小児の場合には、体重が増えない、他の子より小柄である、走ると息切れしやすい、風邪をひきやすい、といった具合で、はっきりしたものではなく、ほとんどの子供は一見普通の子供と変わらず見逃されやすいのです。さらに病気が進むと、脈の乱れ(不整脈)、肺血管の病気(肺高血圧症)、心臓の弁の病気(心臓弁膜症)といったことが起きてきますが、小児期には稀です。ただし心房中隔の壁が全くない非常に大きな欠損の場合や、他の心疾患(動脈管開存など)肺疾患を合併している場合には、幼児期から心不全症状を来すこともあります。一方患者さんが無治療のまま成人期、中年期にさしかかると、多くの場合なんらかの症状が出現してきます。女性の場合は妊娠・出産を契機に発症することもあります。これは長年にわたる心房中隔欠損を交通する血流の負担によって、心臓の部屋の拡大(右心房・右心室)、三尖弁・僧帽弁の変形・逆流、肺動脈の壁の変化・肺高血圧といったことを来してくるからなのです。

血行動態(血液の流れ)

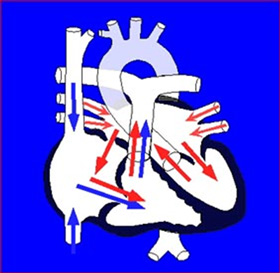

心臓は肺と全身に血液を送り出すポンプの働きをしています。肺には全身から帰ってきた静脈血(黒っぽい血液)が、右心房、右心室を経て肺動脈へ駆出されます。全身へは肺静脈から帰ってきた動脈血(赤い血)が、左心房、左心室を経て大動脈へ駆出されます。しかし肺と全身では血液の流れ安さ(血管抵抗)がことなり、両者を比べると肺の方がはるかに血液が流れやすい(血管抵抗が低い)のです。そのため血液を送り出すポンプの働きをしている右心室と左心室を比べると、右心室の方が楽をしているためつくりも華奢(きゃしゃ)にできています。ゴム風船にたとえるなら右心室は柔らかい風船で左心室はかたい風船です。すると左右の心房から左右の心室に血液が流れ込むときに、左右の心房の間に交通があると、血液はどうしても柔らかい方の風船である右心室に流れ込もうとします。そのため心房中隔のあなを通って左心房から右心房を経て右心室へ流れる血流が生じます(左→右短絡という)。

本来全身から帰ってきた黒い血だけが肺に流れるべきところを、左心房に肺から帰ってきた赤い血がもう一度肺に流れる余分な血液の流れが生じるのです。この状態でも左心室には全身には必要なだけの血液が流れこんでおり、右心房と右心室だけが通常の血液+余分な赤い血液を肺動脈に送り出す状態(高肺血流)になります。心臓が一回収縮する間に心臓が肺と全身に送り出す血液の量の比率(肺体血流量比という)は心臓の壁にあなが無い状態では1:1ですが、心房中隔欠損があると肺動脈によけいに血液が流れるために、これが2:1になったり3:1になったりするわけです。

これに対応するため心臓は右心房と右心室の部屋が大きくなり(心拡大)ます。心拡大が起きても心臓が収縮する力が衰えなければ症状は出ませんが、長期にわたって(2,30年の経過で)拡大が進むと、いわゆる風船のゴムがのびきった状態となり、ポンプの働きが不十分な状態(心不全)になるのです。

もうひとつは心臓の壁の筋肉が引き延ばされると心臓の壁を通っている脈の信号伝達の異常を来し、脈の乱れ(不整脈)を生じます。また三尖弁といって右心房と右心室の間にある右心室の入り口の弁のつけねの部分(弁輪という)がゆるんで弁の合わさりが悪くなるため三尖弁逆流を来たしたり、拡大した右心室が左心室を押さえて左心室の入り口の弁である僧帽弁にも逆流を来すことがあります。

こういった状態になると、動悸やめまい、ちょっとした運動で息切れしやすくなったり、足や体のむくみ、腸の壁のむくみから食欲低下、全身倦怠といった様々な症状を来たしてきます。

あともう一点注意すべき点は、肺に流れる血液が多い(高肺血流)状態だと、通常は大変低い肺動脈の血圧が上がり始め、そうすると肺動脈の壁が固く分厚くなっていきます。さらにそれが継続すると、肺動脈が肺のすみずみで細かく枝分かれしたところで肺動脈の血管が目詰まりし始めます。そうすると残りの開存している肺動脈への血流がますます増えるため、さらに目詰まりが進行していき肺動脈の血圧がどんどん高くなっていきます(肺高血圧症)。

こうなると本来きゃしゃなつくりの右心室に、血液の量の負担だけでなく血圧の負担がかかり、右心不全を来しやすい状態になります。またいったん目詰まりしてしまった肺動脈は心房中隔のあなをたとえ手術で閉じたとしても、再開通することは期待しにくく、こういった状態になる前にあなを閉じておかなければなりません。肺高血圧症が重症化すると、肺動脈の血圧が、全身の血圧と同等かそれ以上になることがあります。そうなると心房中隔のあなを通る血流が左→右ではなく右→左となり静脈血が全身に送り出されるチアノ-ゼと呼ばれる状態を来します。これをアイゼンメンジャー(Eisenmenger)症候群といって、こうなると心房中隔のあなを閉じると、かえって右心室の血液の逃げ場がなくなり、心臓に血液が流れなくなるのです。

診断

聴診所見、胸部X線写真、心電図といった健康診断で通常行われる検査で心疾患が疑われた場合、循環器を専門にしている医療機関で心臓超音波検査を受ければ確定診断がつきます。あなが大きければ、超音波診断だけで治療の必要性の判断が可能です。しかし治療の適応に迷ったり、合併心疾患が疑われる場合、肺高血圧症の合併が疑われる場合には心臓カテーテル検査も行います。また中高年以降の患者さんでは冠動脈といって心臓を栄養する血管に狭窄を合併している可能性があるため、やはり心臓カテーテル検査を行った方がよいでしょう。

治療

心不全症状が出現してきた場合には、利尿剤やジゴキシンといった内科的治療で心臓への負担を軽減します。また不整脈を合併する場合には不整脈をおさえる薬(抗不整脈薬)を用いたり、また血栓症を予防するため血液をさらさらにする薬(抗凝固療法)を用いたりします。また弁の逆流を来しているような場合には、感染性心内膜炎を引き起こす可能性があるので、歯の治療の際などには注意が必要です。

通常、肺体血流量比が1.5:1を超えるような交通孔が開いていると診断された場合には、心房中隔欠損閉鎖術(あなとじ)が必要です。閉鎖術には大きく二通り、カテーテルインターベンションといってふとももの付け根の太い血管から、折り畳みの傘のような装置を挿入して閉じる方法と、手術で直接あなを見て縫って閉じる方法とがあります。現在日本では、カテーテルインターベンションはまだ、装置の治験の認可待ちの状態です。カテーテルインターベンションでは、人工心肺といった装置も使わず、また傷も非常に小さくてすむのが大きな利点ですが、どのような心房中隔欠損にも使用が可能なわけではなく、小さめの穴で周りの壁がしっかりあって、静脈の開口や弁の開口と穴の位置とに距離があることが条件となります。手術治療は、全身麻酔下に、心臓を切って開いて、直接穴をみて、これにパッチといってあてものをするか、もしくは直接心臓の壁同士を縫って閉じてしまいます。あてものの素材にはゴアテックスといて人工繊維の布きれを用いたり、心膜といって心臓をおおっている袋の一部を切り取って用いたりします。また三尖弁逆流などの合併がある場合には、弁の修復術も併せて行います。また不整脈に対しても、不整脈手術といって、外科的な治療を併せ行うことが可能な場合もあります。心臓を切って開いているあいだ、心臓の拍動を止めなくてはならないため、人工心肺といって心臓と肺の代わりをしてくれる装置を用いて行います。

治療後経過

閉鎖術施行後は小児であれば、通常の子供と同等の発育発達が見込まれます。手術前に来していた右心房や右心室の拡大はすぐには正常にはなりませんが、肺と体の血流比は術直後から1:1に正常化します。また右心房右心室の拡大も成長とともに徐々に正常化してゆきます。手術の後は、人工心肺を使用した影響による体のむくみを取るために数日ないし数週間、利尿剤といっておしっこを出しやすくする薬を少量用いたり、また手術で縫った糸やあてたパッチのところに血栓といって血の固まりができるのを防ぐためにワーファリンやアスピリンとよばれる血を固まりにくくするお薬を数ヶ月間用いる場合がありますが、通常の心房中隔欠損で他に合併症がなければ、術後永続的に薬を飲んだりする必要はありません。しかしながら、肺高血圧症の合併があったり、中高年期以降に不整脈、心不全などの合併症を来たしてから手術をした場合には、病気の進行は防げますが、肺高血圧、心臓の収縮能力の低下や不整脈などが術後も残ることがあり、こういった場合には何らかの内服治療を継続していくことが必要な場合があります。

最終更新日:2021年10月16日