小児心臓外科

対象疾患・治療法

心室中隔欠損(VSD)

心室中隔欠損(VSD)

背景

心室中隔とは心臓の4つの部屋(右心房、右心室、左心房、左心室)のうち、右心室と左心室の間を隔てる筋肉の壁のことです。心室中隔欠損はこの壁に欠損(あな)が開いている状態です。先天性心疾患(うまれつき心臓に何らかの異常を伴う)はだいたい100人に1人(1%)の割合で起こると言われています。心室中隔欠損(VSD)はその先天性心疾患の約20%を占めています。この場合、心室中隔欠損単独の異常の場合もあれば、何か他の先天性心疾患を合併していることもあります。心室中隔は赤ちゃんがお腹の中にいる妊娠4週から8週間目頃に、もともと一つの心室を左右2つの部屋に分ける壁としてできてくるのですが、その時のしきりが不十分だとあなが残ってしまうのです。一番最後にしきりができあがる部分は薄い膜になっているので、心室中隔の膜様部と呼ばれます。心室中隔欠損はこの膜様部欠損型が一番多いのですが、他にもあなの開いている場所によって、筋性部欠損(心室中隔のなかほど筋肉の壁の厚いところ)、流入部型(心室の入り口の弁のところ)、流出部型(心室の出口のところ)、などがあります。

症状、経過

あなのあいている場所やあなの大きさは患者さん個々様々で、それにより病気の程度、症状出現の時期、治療の必要性や方法、タイミングが全く異なってきます。たとえばあなの大きなVSDのあいた赤ちゃんは産まれて数ヶ月の間にも自分で息をするのがやっとこさで、ミルクを飲むこともできないぐらいしんどい状態になりますし、逆に筋性部欠損といってあなの周りを分厚い筋肉で囲まれたところの小さなあなであれば放っておいても成長とともに自然に閉じてしまいます。このような自然閉鎖はおこるとすれば生後1年以内が一番多く、2歳を過ぎても閉じない場合には自然閉鎖することは稀です。また流入部型で房室弁の直下に接している型のものや、流出部型で大動脈弁、肺動脈弁に接してあいているあなも自然閉鎖が期待できません。特に大動脈弁下型のあなでは、症状が全く無くても、大動脈弁が心室中隔欠損のあなにはまりこんで、弁の変形を来してくることがあるので、注意が必要です。赤ちゃんで小さなあなの場合には、聴診上の心雑音でみつかる場合が多く、症状は無いかあっても軽度で、体重増加や哺乳にも影響無く経過します。中等大のあなを持つあかちゃんでは、脈が速い、呼吸が速い、寝汗をかく、手足がつめたい、ミルクを飲むのがしんどそう、といった症状が生後1-2ヶ月で出始め、その後も身長は正常範囲でも体重増加が落ちてきます。さらに大きなあなをもつ赤ちゃんでは、そのような症状がさらに重症化したり、また肺高血圧を来して、チアノ-ゼが出現することがあります。肺高血圧が進行すると、高肺血流の状態が緩和されるので、心不全の症状は一見よくなる様に見える場合がありますが、チアノ-ゼ、易疲労感、胸痛、失神、喀血といった症状が現れてきます(アイゼンメンジャー症候群)。

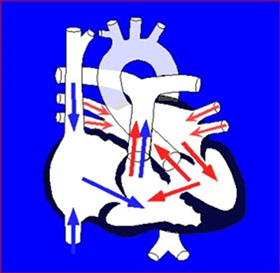

血行動態(血液の流れ)

心臓は肺と全身に血液を送り出すポンプの働きをしています。肺には全身から帰ってきた静脈血(黒っぽい血液)が右心房、右心室を経て肺動脈に駆出されます。全身へは肺静脈から還ってきた動脈血(真っ赤な血液)が、左心房、左心室を経て大動脈へ駆出されます。肺と全身では血液の流れ安さ(血管抵抗)が異なり、両者を比べると肺の方がはるかに血液が流れやすい(血管抵抗が低い)のです。そのため心臓が血液を送り出すために収縮するときの血圧(収縮期血圧)は、通常左心室が100-140mmHgであるのに対して、右心室は15-20mmHgと低いのです。そこで、心室中隔にあながあいていて右心室と左心室の間に交通があると、心臓が収縮するときに血圧が高い方から低い方へ、つまり左心室から右心室へとむかう血流が生じるのです(左→右短絡)。そうすると、肺から還ってきた酸素をいっぱいふくんだ赤い血液が、左心房、左心室、を経て心室中隔のあなを通って、もう一度右心室から肺動脈へと、送られるため、赤い血液が心臓と肺の間でぐるぐる周りを生じるのです。その一方で体に必要なだけの血液は大動脈へと送られ、また黒い血となって右心房に還ってくるので、心臓は通常の仕事+余分な赤い血液を送る仕事の負担がかかるのです。そういった量的な血液の負荷に対応するために左心房、左心室は通常よりも大きくなります(心拡大)。しかしそれでも体がよけいな酸素を必要とするような運動(哺乳など)をしたときに、十分な血液が送られないため、呼吸が速い、脈が速い、といった心不全の症状が出てきます。また肺動脈には全身から還ってきた黒い血液+心室中隔欠損を通る余分な赤い血液の両方が流れ込むため、肺動脈の血流が多い(高肺血流)の状態となり、肺の血管の壁がむくんで、息がしにくい、ぜろぜろいう、風邪をひきやすいといった症状を来すのです。また高肺血流状態が長期にわたって継続すると、肺動脈の壁が固く分厚くなって肺動脈の血圧があがりはじめます。さらにそれが進行すると、肺動脈が肺のすみずみで細かく枝分かれしたところで肺動脈の血管が目詰まりし始めます。そうすると残りの開存している肺動脈への血流がますます増えるため、さらに目詰まりが進行していき肺動脈の血圧がどんどん高くなっていきます(肺高血圧症)。いったん目詰まりしてしまった肺動脈はあなを閉じる手術をしても、再開通することは期待しにくく、こういった状態になる前に手術しておかなければなりません。

診断

聴診所見、胸部X線検査、心電図といった健康診断で通常行われる検査で心疾患が疑われた場合、循環器を専門にしている医療機関で心臓超音波検査を受ければ確定診断がつきます。超音波検査だけで治療の必要性の判断が可能ですが、合併心疾患の有無や、肺高血圧症の程度を調べるために、心臓カテーテル検査が必要となる場合もあります。

治療

あなが小さく、短絡量が少ない患者さんでは、とくに手術治療も、内服治療もなしで、通常の発育が見込まれます。ただしこの場合でも、歯科治療や、心臓以外の病気でなにか手術を受ける場合、大きなけがをした際には、感染性心内膜炎を予防するために、抗生物質の投与が必要です。感染性心内膜炎というのは、心室中隔欠損のようにあなが開いていてそこを通る血液の乱流があると、血液中にばい菌が流れてくるいわゆる菌血症の状態になったときに、心臓の内側の壁である心内膜にばい菌が巣を作って起きる病気です。いったんばい菌が巣をつくってかたまりになると抗生物質が効きにくく敗血症といって非常に重症化するのでこれを予防する必要があります。中等大のあなを持つ赤ちゃんはまず利尿剤、強心剤といった薬で心不全症状の緩和をします。薬を飲んでも心不全症状が強い、呼吸器感染を繰り返す、あるいは肺高血圧症の進行が疑われる場合には乳児期早期でも手術をします。そうでなく薬で心不全症状がコントロールできて体重増加が得られる場合は、乳児期以後にカテーテル検査を行います。高肺血流(肺体血流比>2)であれば肺高血圧症を来す2歳までには手術を行います。短絡量の少ない流出部型、大動脈弁下型の場合は、心不全症状は軽度で、乳児期小児期の発育発達は正常ですが、大動脈弁逆流が出現してきた場合には、逆流の程度が進行する前に手術が必要です。あなが小さくて自然閉鎖が期待できる場合や、逆に肺高血圧が高度でアイゼンメンジャー症候群を来している場合には手術しません。手術の方法は、人工心肺という装置を用いて、心停止下に心室中隔のあなにパッチを当てて閉じます。しかし大変重篤で人工心肺の使用が危険な場合や、あなが非常に閉じにくい(心臓の筋肉の入り組んだところにたくさんのあなが開いている場合など)ことが予想される場合には、あなを閉じずに、肺動脈絞扼術といって、肺に流れる血液を制限する手術をすることもあります。

治療後経過

閉鎖術施行後は通常の子供と同等の発育発達が見込まれます。手術前に来していた心室の拡大はすぐには正常にはなりませんが、肺と体の血流比は術直後から1:1に正常化します。心拡大も成長とともに正常化してゆきます。手術の後は人工心肺を使用した影響による体のむくみを取るために数日ないし数週間、利尿剤といっておしっこの出をよくする薬を用います。中等大以上のあなのあった赤ちゃんでは、術前は体血圧の半分以上の肺高血圧を来しています。手術直後は、人工心肺の影響などから、一時的に肺高血圧の増悪を来す場合もあり、注意が必要ですが、多くの場合は術後早期から肺動脈圧も正常近くに復します。肺高血圧の残存や不整脈などで何らかの内科的治療の継続が必要となる場合もあります。

最終更新日:2021年10月08日