患者の皆様へ

肺高血圧症

肺高血圧症(pulmonary hypertension:PH)とは、心臓から肺に血液を送るための血管である"肺動脈"の血圧(肺動脈圧)が高くなることで、心臓と肺の機能障害をもたらす予後不良な進行性の疾患群です。具体的には、右心カテーテル検査を行って、安静仰臥位での平均肺動脈圧が25mmHg以上と定義されています。肺動脈圧が高くなるのは、何らかの原因で肺動脈が狭くなることや肺動脈が硬くなることで、血液の流れが悪くなるからです。ヒトが生きるためには、酸素が必要です。肺で大気中から十分な酸素を血液に取り込み、その血液を心臓が全身に送り出し、全身の臓器が酸素をもらい活動することで、ヒトは生きていけます。必要な酸素を全身の臓器に送るためには、心臓から出る血液の量を一定以上に保つ必要があります。肺高血圧の状態では、血液の流れが悪くならないように、狭い血管を無理に血液が流れるように心臓が努力することで、肺動脈圧が上昇します。肺動脈圧の上昇が持続すると、肺動脈の壁自体に高い圧がかかり続けることで、肺動脈が傷み、さらに肺動脈が狭くなったり、硬くなったりすることで、肺動脈圧がさらに高くなるという悪循環に陥ります。また心臓(特に右心室)に負担がかかることで、次第に心臓の働きが悪くなり、右心不全を引き起こします。肺高血圧症の原因、病態は多岐にわたり、大きく5群に分類されており、分類によって治療内容が変わってきます。

- 心臓・肺の構造と働きについて

- 病気の進行と症状について

- 肺高血圧症の分類とは

- 検査および診断について

- 肺動脈性肺高血圧症(PAH)とは

- 肺動脈性肺高血圧症(PAH)の治療について

- 慢性血栓性肺高血圧症(CTEPH)とは

- 慢性血栓性肺高血圧症(CTEPH)について

- そのほかの肺高血圧症(PH)について

- 日常生活の留意点について

- 医療費助成制度について

- 最後に

1. 心臓・肺の構造と働きについて

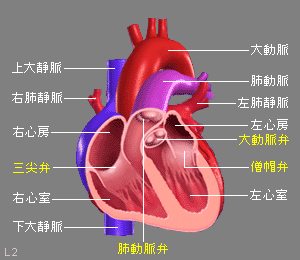

[1] 心臓の構造と働き(図1)

心臓は胸のほぼ中央、やや左寄りにあり、血液を全身に送り出すポンプの働きをしています。

ヒトの心臓は右心房、右心室、左心房、左心室の4つの部屋に分かれていて、酸素を豊富に含む動脈血は左心室から大動脈に送り出されます。送り出された血液は、全身を回って二酸化炭素や老廃物を受け取り、静脈血となって大静脈から右心房に戻り、右心室から肺動脈へ送られます。肺で新鮮な酸素を受け取った血液は、肺静脈から左心房に戻り、再び左心室から全身へ送り出されます。

右の心房と心室の間には三尖弁、左の心房と心室の間には僧帽弁、右心室の出口には肺動脈弁、左心室の出口には大動脈弁があります。これらの弁は血液の逆流を防いでスムースに流す働きをしています。

図1 心臓の構造

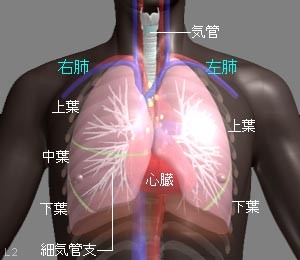

[2] 肺の構造と働き(図2)

肺は心臓を挟んで左右に2つあり、肋骨と横隔膜に接しています。右肺は上葉、中葉、下葉という3つの部分に分かれていて、左肺は心臓が左に寄っているため右肺よりわずかに小さく、上葉と下葉の2つに分かれています。

肺は心臓から送られてくる静脈血から二酸化炭素を受け取り、呼吸によって取り込んだ空気中の酸素を与えて動脈血にする「ガス交換」を行っています。

肺へ空気を運び込むのは気管です。気管は左右の気管支に分かれて肺に入り、さらに枝分かれを繰り返して細くなり、ガス交換の場である肺胞にいたります。肺動脈は細かく枝分かれした気管支にそって走っています。

図2 肺と心臓の位置と形

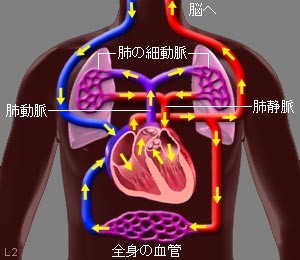

[3] 心臓と肺の血液循環(図3)

心臓と肺の間の血液循環を肺循環といいます。心臓の右心室から送り出される静脈血は、肺動脈を通って左右の肺に入り、ガス交換によって酸素を豊富に含んだ動脈血になります。そして、左右の 肺静脈から心臓に戻ってきます。このように肺循環では、動脈には静脈血が、静脈には動脈血が流れています。

図3 血液循環

2. 病気の進行と症状について

肺高血圧症の進行

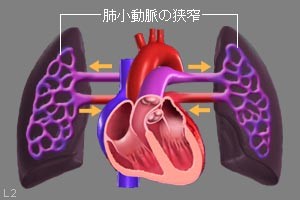

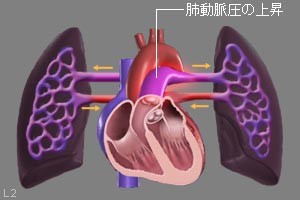

図4 肺小動脈の狭窄

図5 肺動脈圧の上昇

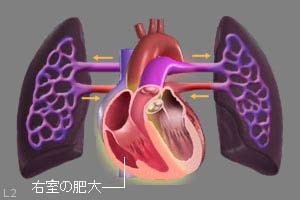

図6 右室の肥大

肺高血圧症では、何らかの原因で肺小動脈が細くなります。(図4)

その結果、肺への血液が流れにくくなり、肺動脈内の圧力が高くなります。(図5)

肺動脈に血液が流れにくくなると、そこに血液を送り込んでいる右心室は、心筋を肥大させて血液を送り出すように変化します。しかし、右心室はもともと高い圧力に耐えられるようにできていないため、このような負荷のかかった状態が続くと、心筋の収縮力は低下し、右心室は拡がったまま戻らなくなります。(図6)

こうして右心房を含む右心系の機能が障害された状態を右心不全といい、全身の血液の循環に障害がでてきます。

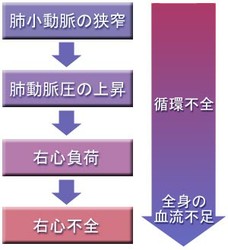

下のチャートは、病気のはじまりから右心不全にいたる経過を示したものです。

(肺高血圧症の病態の進行)

肺動脈圧が高くなっているだけの病気の初期の段階では、安静にしていると自覚症状はありませんが、病態が進行し右心室の機能が障害されてくると、さまざまな症状があらわれるようになります。(下記の「肺高血圧症の病態と症状」参照)

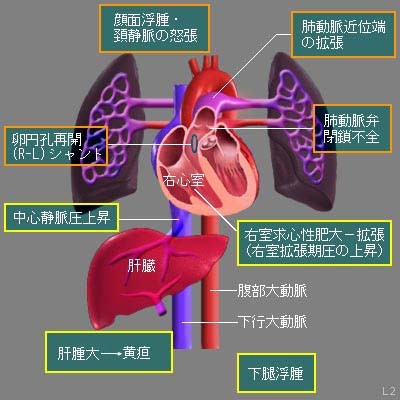

肺高血圧症の病態と症状

肺高血圧になると、動いたときに息切れがする、疲れやすい、胸痛や動悸がするなどの症状があらわれます。最初に病院を訪れるきっかけとなった症状の中で最も多いものは、動いたときの息切れです。他にも失神発作を起こしたり、声がかすれたり、咳が止まらなくなったり、血痰が出たりします。

右心室が拡張して働きが悪くなると、中心静脈圧が上昇して全身のうっ血が起こります。その結果食欲がなくなったり、顔面や下肢のむくみが生じたり、肝臓が大きくなり右上腹部が痛むなどの症状があらわれます。黄疸になることもあります。

肺高血圧が高度になり右心不全にいたると、血液循環はさらに悪くなり、息切れは極軽い労作でも起きるほどに悪化し、立ち上がるだけでも気を失いかけたり、お腹に水がたまったり、チアノーゼ(低酸素血症では皮膚や粘膜が青みを帯びてくること)を起こしたりします。

肺動脈や右心室に高い圧力がかかり、また拡張することから心臓の弁がきちんと閉まらなくなり逆流を生じるようになります。このような状態は血液の流れをさらに悪くし、病態を悪化させることになります。

心房中隔には卵円孔という胎児期には開いていた穴で、出生後に自然に閉鎖した部分がありますが、肺高血圧の結果再び開いてしまい、著しいチアノーゼになる例もみられます。

図7 肺高血圧症の病態と主な症状

3. 肺高血圧症の分類とは

肺高血圧症の原因、病態は多岐にわたり、最新のNice分類では、下記のようにGroup 1~5に分類されています。分類によって治療内容が変わってきます。

肺高血圧症臨床分類(2013 ニース分類より)

| Group1. 肺動脈性肺高血圧症 (PAH) |

|---|

| 1.1 特発性PAH (IPAH) |

| 1.2 遺伝性PAH (HPAH) |

| 1.3 毒物・薬物誘発性PAH |

| 1.4 各種疾患に伴うPAH 1 結合組織病 2 HIV感染症 3 門脈肺高血圧症 4 先天性心疾患 5 住血吸虫症 |

| 1'. 肺静脈閉塞疾患(PVOD)/肺毛細血管腫症(PCH) |

| 1''. 新生児遷延性肺高血圧症(PPHN) |

| Group2. 左心疾患に伴うPH |

|---|

| 2.1 左室収縮不全 |

| 2.2 左室拡張不全 |

| 2.3 弁膜症 |

| 2.4 先天性/後天性の左室流入路/流出路閉塞 |

| 2.5 先天性/後天性の肺静脈狭窄 |

| Group3. 肺疾患/低酸素血症に伴うPH |

|---|

| 3.1 慢性閉塞性肺疾患(COPD) |

| 3.2 間質性肺疾患 |

| 3.3 拘束性と閉塞性の混合障害を伴うその他の肺疾患 |

| 3.4 睡眠呼吸障害 |

| 3.5 肺胞低換気障害 |

| 3.6 高所における慢性曝露 |

| 3.7 肺の発育障害 |

| Group4. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH) |

|---|

| Group5. 詳細不明/多因子の機序によるPH |

|---|

| 5.1 血液疾患:慢性溶血性貧血、骨髄増殖性疾患など |

| 5.2 全身性疾患:サルコイドーシスなど |

| 5.3 代謝性疾患:糖原病、ゴーシェ病、甲状腺疾患など |

| 5.4 その他:腫瘍塞栓、線維性縦隔炎、慢性腎不全など |

4. 検査および診断ついて

| 検査名 | 方法 | 目的 |

|---|---|---|

| 血液/尿検査 | 様々な臓器の異常を検索します。 | 血液や尿を採取して、その成分を調べます。 |

| 動脈血液ガス分析 | 肺で十分なガス交換がされているかを調べます。 | 動脈から血液を採取して、酸素の濃度などを調べます。 |

| 心電図 | 右室肥大などの右心負荷の程度や不整脈の有無を調べます。 | 横になり胸と手足の10カ所に電極をつけ、心臓が収縮するときに発生する電流を心電計で計測します。 |

| 呼吸機能検査 | 肺の機能を調べます。また肺高血圧の原因となるような呼吸器疾患の有無を調べます。 | 口にマウスピースをくわえて、息をゆっくり吸ったり吐いたりして、肺機能の指標となる数値を測定します。 |

| 胸部レントゲン | 心臓と肺動脈の大きさや肺うっ血の程度や胸水の有無を調べます。 | 胸部にX線を照射して撮影します。 |

| 肺換気・血流シンチグラム | 肺の血流や換気の程度を調べ、肺塞栓症などの疾患を鑑別します。 | 微量の放射性同位元素(アイソトープ)を肺換気シンチグラムでは吸入し、肺血流シンチグラムでは注射します。肺の換気、血流の分布を専用のカメラで観察します。 |

| 心エコー(超音波)検査 | 肺高血圧の有無や程度、原因となる先天性心疾患や弁膜症などを調べます。 | 横になり胸に超音波を当てて、心臓の動きや大きさ、血液の流れなどを観察します。 |

| 腹部エコー(超音波)検査 | 肺高血圧の原因となる門脈圧亢進症や肝硬変の有無を調べます。 | 上記と同様に腹部を観察します。 |

| 下肢静脈エコー(超音波)検査 | 下肢の静脈に血栓や静脈瘤がないか調べます。 | 上記と同様に下肢静脈を観察します。 |

| 胸部CT検査 | 肺を詳しく調べます。呼吸器疾患や(造影する事で)肺塞栓症の有無を調べます。 | 横になって筒の中に入り、胸部にX線を照射して撮影します。 |

| 心臓MRI検査 | 心臓の大きさや動きを調べ、右心機能を詳しく評価できます。 | 強力な磁石でできた筒の中に入り、磁気の力を利用して、撮影します。 |

| 6分間歩行検査 | 肺と心臓の機能の予備能を調べます。また在宅酸素療法の必要性も調べます。 | 経皮的動脈血酸素飽和度と脈拍を測りながら、6分間歩いた距離、自覚症状の程度を調べます。 |

| 運動耐容能検査(CPX) | 肺や心臓、運動に使われる筋肉などを総合的にみて運動耐容能(体力)を調べます。 | 呼吸中の酸素や二酸化炭素の濃度を測定するマスクや心電図などを装着して、自転車をこぐ検査です。 |

| 右心カテーテル検査 | 肺動脈圧、右房圧、心拍出量などを調べ、肺高血圧の程度を調べます。 | 局所麻酔をして、首や足の静脈からカテーテルという細い管を心臓や肺動脈まで挿入して、血圧の測定や酸素濃度を調べます。肺高血圧症の診断には必須の検査です。 |

| 肺動脈造影検査 | 肺動脈の形や大きさ、血栓の有無を調べます。 | 上記と同様の操作を行い、肺動脈から直接造影剤を注射して、X線照射して撮影します。 |

5. 肺動脈性肺高血圧症(PAH)とは

肺動脈性肺高血圧症(pulmonary arterial hypertension:PAH)は、肺動脈の異常に伴い、肺動脈圧が上昇する肺高血圧症で、第1群に分類されます。肺高血圧症発症のメカニズムは不明な点が多いですが、①肺動脈の血管収縮、②血栓症、③肺動脈壁の肥厚の3つの機序が考えられています。さらに第一群の肺動脈性肺高血圧症は、原因が特定されていないもの(特発性)、遺伝子変異によるもの(遺伝性)、膠原病(結合組織病)や先天性心疾患や肝疾患など他の病気に関連して発症するものなどに分類されています。

患者数は多くはありませんが、早期発見が難しく、比較的若い人に発症し、十分な治療がなされないと数年以内に死亡する難病であり、厚生労働省の指定難病に指定されています。以前は有効な治療法があまりなく、治療が極めて困難な時代もありましたが、近年プロスタサイクリンの持続静注療法や他の薬剤の開発により、治療成績が大幅に向上しています。また現在も新たな薬剤や治療法の開発が進んでおり、今後さらなる治療の進歩が期待されています。早期に発見し、早期からしっかりとした最先端の治療を行うことが重要です。患者数が少なくかつ難病でもあるため、長年の経験が豊富な専門施設での診断や治療が勧められています。

6.肺動脈性肺高血圧症(PAH)の治療について

治療としては、一般的な支持療法(在宅酸素療法、抗凝固療法、利尿剤、強心薬など)と肺血管拡張薬が主な治療となります。肺高血圧症の原因となる他の病気(膠原病、先天性心疾患、感疾患など)があれば、併せてその病気に対する治療も行います。

[1] 肺血管拡張薬(PAH特異的治療薬)

未治療のPAH患者では、カルシウム拮抗薬の治療適応判定目的で、専門施設での急性肺血管反応性試験が勧められています。具体的には、カテーテル検査の時に、一酸化窒素(NO)ガスを吸入して、肺動脈圧が下がるかを調べます。急性肺血管反応性試験に反応すれば(肺動脈圧が下がれば)、カルシウム拮抗薬を使用します。反応しなければ、肺血管拡張薬(PAH特異的治療薬)を使用します。

現在使用できるPAH特異的治療薬は、作用機序から、①プロスタサイクリン経路、②エンドセリン経路、③一酸化窒素(NO)-可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)-サイクリックグアノシン一リン酸(cGMP)経路の3系統に大別されており、これらの3系統の薬剤を経験豊富な専門施設で使用することが推奨されています。近年、日本国内においては、治療目標に血行動態の改善(平均肺動脈圧の正常化)を1つの指標として設定し、治療初期から複数の治療薬をほぼ同時に併用開始する、より積極的な併用療法が主流となりつつあります。可能な限り早期に複数経路の治療薬を併用するこの初期併用療法により、国内ではPAHの予後は飛躍的に改善を認めています。

①プロスタサイクリン誘導体(プロスタサイクリン経路の薬剤)

点滴薬、吸入薬、内服薬と様々な薬があり、基本的には、この中から1剤を選んで使用します。

エポプロステノール(フローラン®、エポアクト®など)は、24時間持続的に静脈に点滴する治療法です。詳細は、「エポプロステノール(プロスタサイクリン)在宅持続静注療法」をご覧ください。トレプロスチニル(トレプロスト®)は、持続的に静脈もしくは皮下へ点滴する治療法です。

吸入薬としては、イロプロスト(ベンテイビス®)があります。

内服薬としては、ベラプロスト(ドルナー®、プロサイリン®)とその徐放剤(ケアロード®LA、ベラサス®LA)、セレキシパグ(ウプトラビ®)があります。

②エンドセリン受容体拮抗薬(エンドセリン経路の薬剤)

ボセンタン(トラクリア®)、アンブリセンタン(ヴォリブリス®)、マシテンタン(オプスミット®)の3種類の内服薬があります。基本的には、この中から1剤を選んで使用します。

③ホスホジエステラーゼ-5型阻害薬と可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬(NO-sGC-cGMP経路の薬剤)

シルデナフィル(レバチオ®)、タダラフィル(アドシルカ®)、リオシグアト(アデムパス®)の3種類の内服薬があります。基本的には、この中から1剤を選んで使用します。

[2] 在宅酸素療法

低酸素血症(酸素不足)は、肺動脈の血管収縮を引き起こし、肺動脈圧の上昇を引き起こします。酸素を吸うことで肺血管の収縮を解除します。酸素投与により自覚症状の改善や労作時の動脈血酸素飽和度の低下の改善を認めます。

[3] 利尿剤や強心薬

体液貯留、肝うっ血、腹水や胸水の出現などの右心不全兆候を認める場合には、利尿剤の使用は勧められています。利尿剤以外にも強心薬、塩分制限などが行われます。

[4] 抗凝固療法

肺高血圧に伴って血栓ができやすくなるために予防として坑凝固療法(ワーファリン®)の投与を行うことがあります。ただし、出血のリスク等も十分考慮する必要があります。

[5] 肺移植

通常の治療では、効果が見られないときには、心肺同時移植や肺移植が考慮されます。

7. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)とは

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(chronic thromboembolic pulmonary hypertension:CTEPH)とは、器質化した血栓により肺動脈が閉塞または狭窄することで、肺高血圧症になる疾患で、第4群に分類されます。厚生労働省の指定難病に指定されています。病因については、不明な点が多いですが、急性肺血栓塞栓症例の生存例の0.1-9.1%が慢性化したと報告されています。治療としては、生涯にわたる抗凝固療法継続を行ったうえで、根本治療となりうる外科的肺動脈血栓内膜摘除術(PEA)が第一選択となりますが、手術不適症例や術後残存/再発の肺高血圧症例には、経皮的バルーン肺動脈形成術(BPA)や新規肺血管拡張薬であるリオシグアトの適応となります。PEAに加え、近年BPAの開発により、治療成績が大幅に向上しています。患者数も少なく、PEAやBPAなどの治療は、長年の経験が豊富な専門施設で行うことが勧められています。

8. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)の治療について

[1] 抗凝固療法

CTEPH患者には、抗凝固療法の生涯継続が必須です。従来の抗凝固療法であるワルファリン(ワーファリン®)あるいはワルファリンの代替薬と期待される新規経口抗凝固薬(リクシアナ®、イグザレルト®、エリキュース®) が使用されています。

[2] 外科的肺動脈血栓内膜摘除術(Pulmonary endarterectomy: PEA)

器質化した血栓(古い血栓)が中枢側にあれば手術により完治が期待できる場合があります。

[3] 経皮的バルーン肺動脈形成術(Balloon pulmonary angioplasty: BPA)

PEAが様々な理由で受けられない場合に行われる治療になります。器質化した血栓(古い血栓)が末梢側にあり、手術では取るのが難しいなどの場合です。局所麻酔をして、首や足の静脈からカテーテルという細い管を肺動脈まで挿入して、風船(バルーン)を用いて、肺動脈の狭いところを広げる治療です。

[4] リオシグアト(アデムパス®)

PAH特異的治療薬のなかで、CTEPHに唯一使用が認められた薬が、可溶性グアル酸シクラーゼ刺激薬(NO-sGC-cGMP経路の薬剤)であるリオシグアト(アデムパス®)です。

9. その他の肺高血圧症(PH)について

第2群は、左心疾患に伴う肺高血圧症になります。左心疾患の原因となる弁膜症、心筋症など特定し、各々の治療を優先することになります。

第3群は、呼吸器疾患に伴う肺高血圧症になります。慢性閉塞性疾患や間質性肺疾患などが原因となります。原則、各々の治療が優先となります。

第5群は、血液疾患、全身性疾患、代謝性疾患などに伴う肺高血圧症になります。原則、各々の基礎疾患の治療が優先となります。

10. 日常生活の留意点について

- 心身の安静が第一です。過度な活動は避けてください。

- 食事は、塩分を控えてください。

- 喫煙は病態を悪化させるので、必ず禁煙してください。

- 感染の予防も大事です。インフルエンザや肺炎球菌のワクチン接種が進められています。

- 妊娠・出産は禁忌とされています。

- 心臓と肺への負担が大きい飛行機の利用や高地への旅行は、必ず主治医と相談してください。

11. 医療費助成制度について

色々は公的な助成制度を利用することで、患者さんの負担はかなり軽減されます。詳しくは病院の主治医やソーシャルワーカに御相談下さい。また自治体による独自の助成もあるので、地域の保健所にも問い合わせてみてください。

[1] 難病医療費助成制度/小児慢性特定疾病医療費助成制度

肺高血圧症の疾患のうち、「肺動脈性肺高血圧症」、「慢性血栓塞栓性肺高血圧症」、「肺静脈閉鎖症/肺毛細血管腫症」が、難病医療費助成制度の対象となっております。また小児(18歳未満)では、肺高血圧症は小児慢性特定疾病の医療費助成制度の対象となっております。医療費助成の申請を行い、一定の要件を満たすことで、保険診療の自己負担の一部を公費負担として助成されます。自己負担の上限額は、世帯所得に応じて決められています。窓口は保健所となっています。

[2] 身体障害者手帳

肺高血圧症が重度であり、日常生活に支障をきたす場合には、身体障害者手帳の対象となることがあります。障害の種類は、「心機能障害」、「呼吸機能障害」に該当します。等級により医療費助成などが受けられます。窓口は、各市町村の障害福祉の担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)です。

[3] 自立支援医療(更生医療・育成医療)

更生医療は、身体障害者手帳を所持する18歳以上の方で、更生医療の対象となる疾病の方が対象です。育成医療は、身体障害のある18歳未満の方で、育成医療の対象となる疾病の方が対象です。窓口は、市町村の障害福祉の担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)です。

[4] 障害年金

障害年金とは、病気や怪我などで生活や仕事が制限される場合に受けることが出来る公的な年金です。20歳以上で、障害等級に該当すると認定された患者さんが対象です。窓口は、障害基礎年金(国民年金)の場合は市町村役場の年金課、厚生年金加入中の初診の場合は年金事務所となっています。

12. 最後に

当センターは、肺高血圧治療の長い歴史と良好な治療成績がある、全国でも有数の肺高血圧治療専門施設であり、日本全国から患者さんは受診しています。当センターへの受診希望がありましたら、紹介や受診していただければ、最先端の診断、治療を行います。詳細は、「肺循環科」をご覧ください。

最終更新日:2021年09月15日