AVM(脳動静脈奇形)外来

診療科等の概要

AVM(Arteriovenous Malformation): 脳動静脈奇形は

若年者の脳卒中(脳出血やくも膜下出血など)の原因となる病気です。

詳しくはこちらをご視聴ください

Medical Noteオンライン講座「脳動脈瘤・脳動静脈奇形Webセミナー」

AVM(脳動静脈奇形)と診断された方へ

AVM外来のご案内

AVMと診断されたが、どのような病気なのか、どんな治療法があるのか、後遺症は残らないか、など心配されている方も多くおられると思います。国立循環器病研究センター脳神経外科には手術、ガンマナイフ治療、血管内治療それぞれの専門家がおり、治療前に徹底的にディスカッションを行って治療方針を決めています。

AVM外来では手術、ガンマナイフ治療の専門医師が正しい知識と最新の情報を提供します。必要に応じて入院精査し治療方法を検討いたします。

- AVM外来受診ご希望の患者さんは、必ず専門医療連携室から事前にご予約をお取りください。

必ずかかりつけ医の先生を通して予約をしてください。 - 現在治療を受けている医師からの診療情報提供書、レントゲン、CT、MRIの画像データもしくはフィルム、検査データなどの資料をご用意下さい。

AVM(脳動静脈奇形)の患者さんをご紹介いただく場合

「診療予約依頼書」 に必要事項をご記入の上、専門医療連携室(06-6170-1348)へFAXでご送信ください。患者さんには紹介状をお渡しいただき、火曜日にご来院いただくようご指示ください。

| 外来日時 | 毎週火曜日15:00~(予約制、初診のみ) |

|---|---|

| 診療科 | 脳神経外科 |

AVM外来担当医

| 氏名(職名) | 専門領域 |

|---|---|

| 片岡 大治(脳神経外科部長) | 脳血管障害の外科的治療(脳動脈瘤、脳動静脈奇形、もやもや病、頚動脈狭窄症)、頭蓋内腫瘍の外科治療 |

| 森 久恵(脳神経外科医長) | 定位放射線(ガンマナイフ)治療、脳神経外科一般 |

脳動静脈奇形とは

どのような病気か

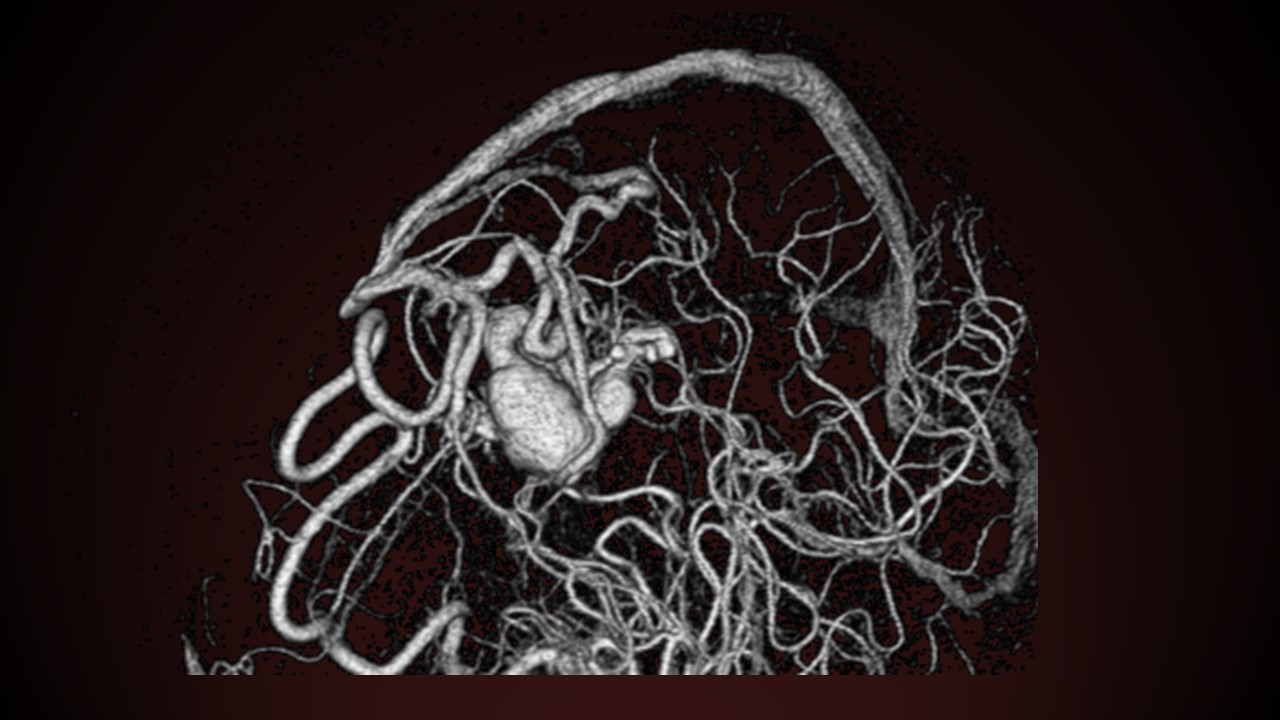

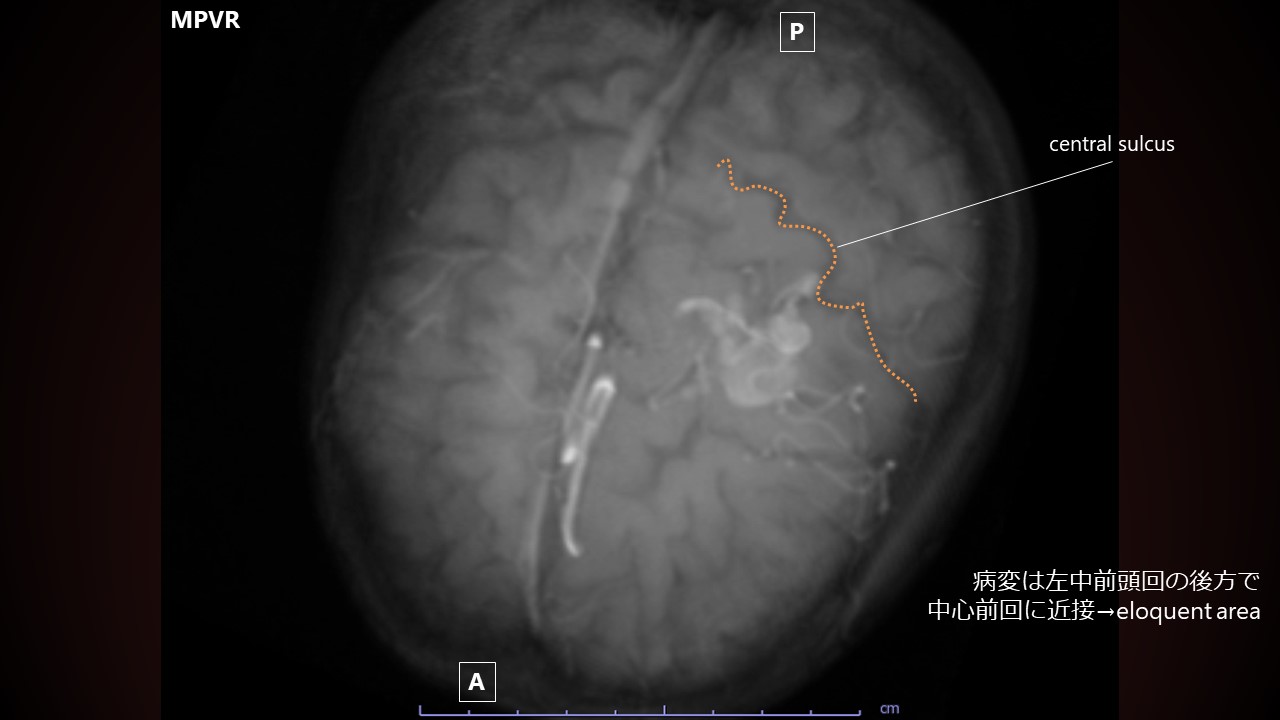

「脳動静脈奇形」とは、脳の中で異常な動脈と静脈が毛細血管を介さず直接つながり、この部分がとぐろを巻いたような塊(ナイダスと呼ばれます)となっている状態の血管奇形です。正常な血管に比べて壁が薄く、破れやすいです。破れると脳出血、くも膜下出血となります。破れなくてもけいれんや手足の麻痺で見つかったり、たまたま検査などで見つかったりすることもあります。動静脈奇形は一部の例外をのぞき、遺伝する病気ではありません。

脳動静脈奇形は、脳のどこにでも発生しますが、とくに多いのは大脳半球です。20~40歳代の若者の脳卒中(出血)の原因のひとつです。

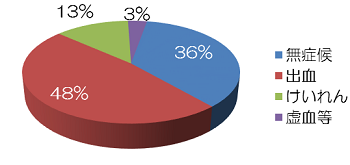

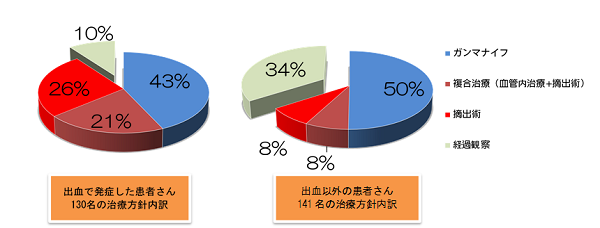

【脳動静脈奇形で当院に入院した患者さん271名(2002年4月~2013年3月)の発症形式】

検査と治療方法

脳動静脈奇形の検査は、CTやMRI・MRAなどの画像検査や脳血管造影(カテーテル検査)によって行われます。脳血流を調べる検査(ラジオ・アイソトープを使用する検査など)を補助的に行う場合もあります。

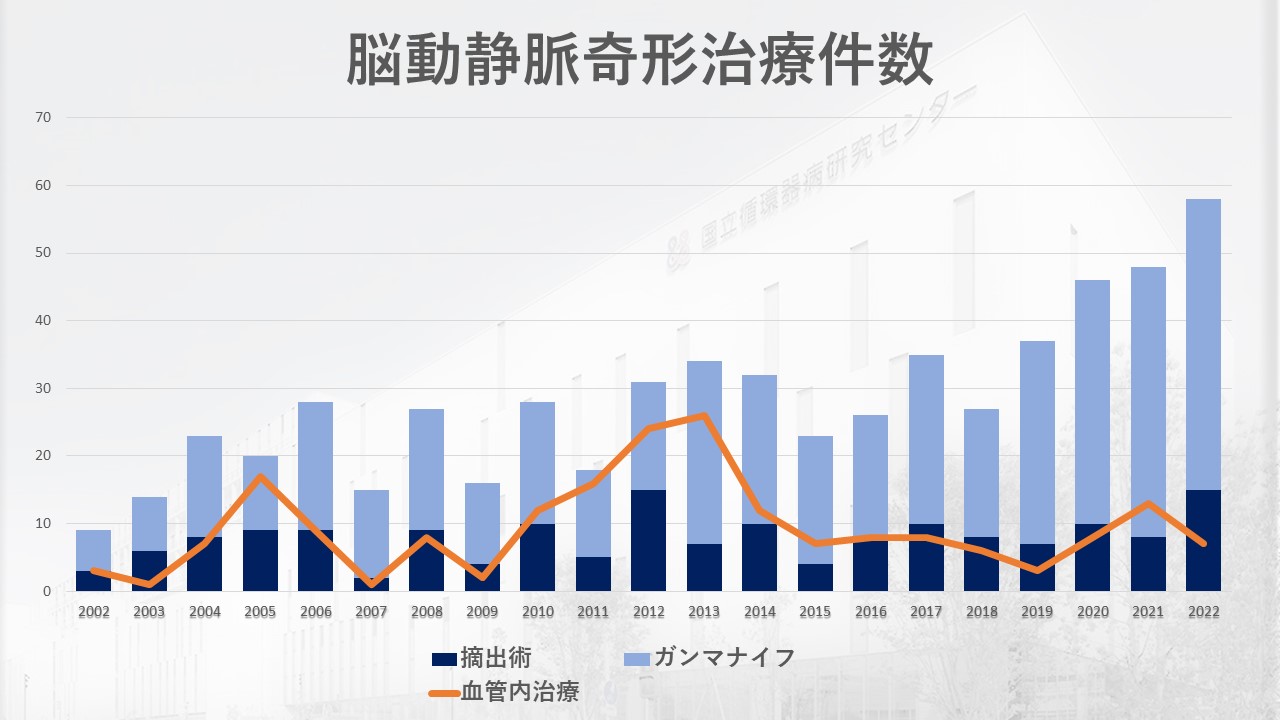

脳動静脈奇形の治療方法には、

① 開頭による脳動静脈奇形摘出術

② ガンマナイフ(定位放射線療法)

③ 血管内治療(塞栓術)

④ 経過観察

があります。根治が可能な治療方法は①と②です。③の血管内治療のみで根治できる脳動静脈奇形は全体の10%程度です。血管内治療はナイダスのサイズや形によって、開頭手術やガンマナイフと組み合わせて行います(複合治療)。

治療方針

脳動静脈奇形は毎年2~4%前後の確率で出血を生じると考えられています。一度出血した脳動静脈奇形は再出血をおこしやすくその危険性は15~20%とも言われています。従って、一度出血した方については、何らかの治療をおすすめしています。それ以外の方についての治療は「治療のリスク」と「このまま様子をみる」リスクについてお話させていただいた上で、治療方針を決定しています。

2002年4月~2013年3月、当院にて治療した患者さんの治療方針をまとめた円グラフです。

治療方針が決まるまでの流れ

AVM外来受診(火曜日)

- 診察・画像診断説明

- 追加検査が必要な場合は検査入院をお勧めします

検査入院(約1週間)

- 頭部MRI,MRA,functional MRI

- 脳血管撮影(カテーテル検査)

- ヘリカルCT

- 血液検査、心機能検査など

- 脳波、PET、眼科受診など

カンファレンス

- 治療方針検討

最良の方針を決定し、後日ご説明させて頂きます。検討の結果治療適応とならない場合もあります。

- 治療方針検討

治療

- 手術【10~30日程度の入院】 血管内治療との複合治療の有無により多少前後します

- ガンマナイフ【3日程度の入院】

- 経過観察 当院外来通院、もしくはかかりつけ医受診

外来受診(月~金)

- 外来担当医は検査・治療入院の時に決まります

生活で注意すべきこと

出血はまえぶれなくおこることがほとんどですので、AVMを診断されていて突然の意識混濁、頭痛、めまい、手足の麻痺などの症状が現れた場合には、夜間・休日関係なく病院にご連絡下さい。

最終更新日:2023年07月19日