広報活動

急性心筋梗塞症に合併した左室内血栓においてワルファリンの適切な使用で予後改善効果があると判明

平成29年10月4日

国立循環器病研究センター

国立循環器病研究センター(略称:国循)冠疾患科の藤野雅史医師や安田聡副院長らの研究チームは、急性心筋梗塞症に重篤な左室内血栓症を合併した患者の解析を行った結果、抗凝固薬のワルファリンを適切に使用することで脳出血や消化管出血など深刻な出血性予後を悪化させることなく、脳塞栓症など全身性塞栓症の発症を予防することを明らかにしました。本研究成果は英文医学雑誌「European Heart Journal」に平成29年10月4日に掲載されました。

背景

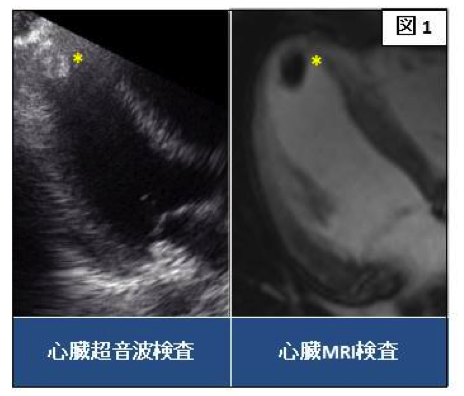

急性心筋梗塞は、心臓に酸素や栄養を供給する冠動脈の血流途絶によって、その灌流域が壊死する疾患です。近年、カテーテル治療の発展による再灌流療法の普及で、心筋梗塞の治療成績は劇的な改善を認めています。一方で、大きな心筋梗塞の場合は救命に成功しても心機能低下を来たし、重篤な左室内血栓(図1)を合併することがあります。左室内血栓は血流にのって脳塞栓症など全身性塞栓症を発症するため、血液をさらさらにする薬(抗凝固薬と抗血小板薬)を治療に用いますが、抗凝固薬と抗血小板薬の併用は出血のリスクが高まることも知られています。現状では左室内血栓を併発した心筋梗塞患者への投薬量に関する明確な基準がなく、医師の判断でワルファリン量を抑えることもあるため、投薬量と予後の関係を明らかにする必要がありました。研究手法と成果

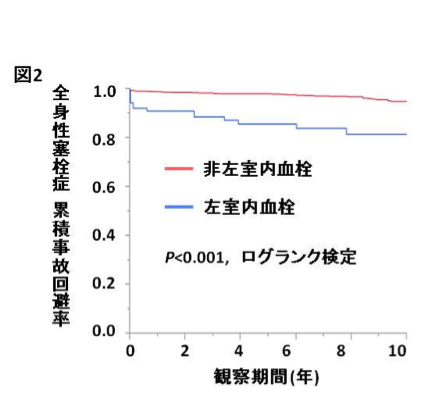

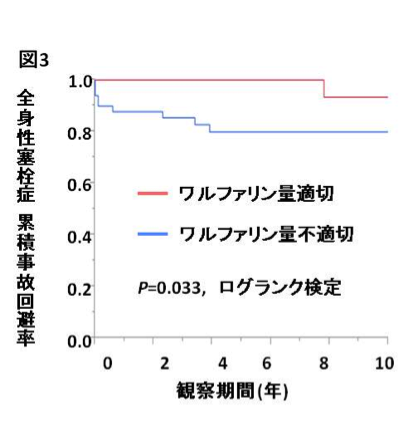

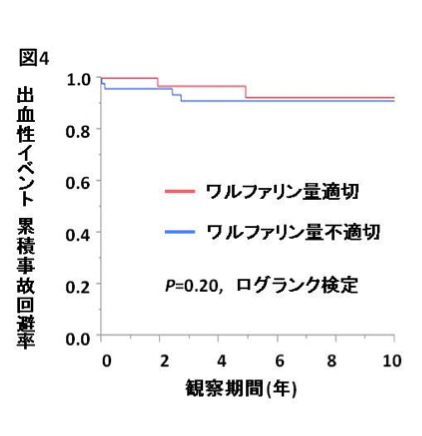

藤野医師らの研究チームは、2001年から2014年までに初めて心筋梗塞を発症した患者1850名を対象に、左室内血栓群(92名)と非左室内血栓群(1758名)に分けて、それぞれの経過を分析しました。その結果、左室内血栓群では全身性塞栓症イベント率が有意に高いことが判明しました(図2)。さらに左室内血栓合併例のうち解析可能な84名において、ワルファリンを適切に投与した群(注)(34名)はワルファリン量が適切でない群(50名)と比べて、出血性イベントの増加を来たすことなく、全身性塞栓症イベントを抑制することを証明しました(図3、4)。また、現行のガイドラインでは発症後3~6ヶ月後に血栓ができなかった場合のワルファリンの中止を考慮としていますが、本研究での継続投与期間は中央値34ヶ月であり、継続的なワルファリン投与による予後改善も示唆されました。今後の課題と展望

左室内血栓症併発の心筋梗塞患者に対するワルファリン投与量や投与期間について一定の見解が得られたことで、今後は急性心筋梗塞のガイドライン策定ひいては患者予後の改善に寄与できると期待されます。

(注)ワルファリンによる抗凝固療法の質の評価であるTTR(Time in therapeutic range)≧50%を「ワルファリンを適切に投与した群」、TTR<50%を「ワルファリン量が適切でない群」とした。TTRは、ワルファリン投与期間中にその効果指標である血液検査PT-INRが目標値領域内(1.6~2.6)にあった時間的割合を算出した (Rosendaal法)

(図1)心臓超音波検査および心臓MRI検査による左室心尖部に認める左室内血栓(*)

大動脈の血流に乗って全身に飛び、血管を閉塞させる恐れがある。

(図2)左室内血栓の有無に基づいた予後の違い

左室内血栓例は全身性塞栓症の発生率が有意に高まることが明らかとなった。

(図3) ワルファリン投与量と全身性塞栓症発症の関係

ワルファリン投与量が不適切(不足、過剰)であると塞栓を起こしやすいことが判明した。

(図4)ワルファリン投与量と出血性イベント発症の関係

イベント回避率に有意差は見られず、出血を懸念してワルファリン投与量を抑える必要がないことが明らかになった。

本研究は、Japan Agency for Medical Research and Development(H26-Ippan-001 to S.Y.)の支援を受けています。

最終更新日 2017年10月04日

最終更新日:2021年09月26日