コラム

Column

心不全と虚血性心疾患の疫学

心不全と虚血性心疾患の疫学

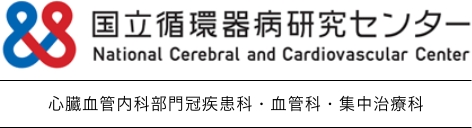

令和2年(2020年)、日本における死因の第1位は悪性新生物<癌>で27.6%、 第2位に15.0%で心疾患が続き、 その41%が心不全、33%が虚血性心疾患(急性心筋梗塞:15%、その他の虚血性心疾患:18%)でした(図1)1)。

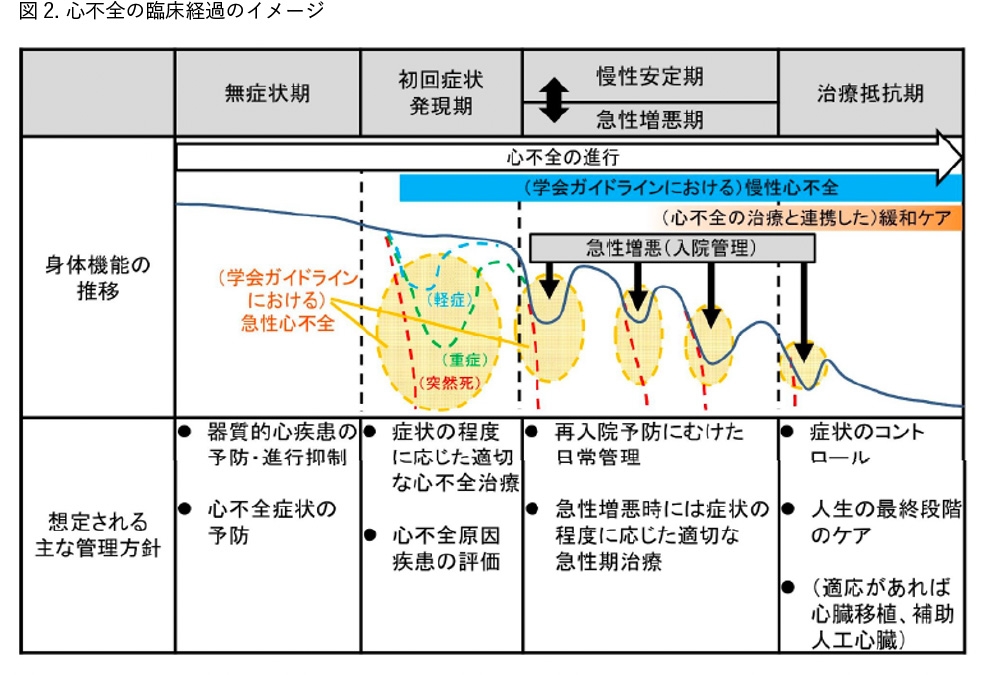

心疾患死における第1位である「心不全」とは、「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。」なんらかの心臓機能障害、すなわち、心臓に器質的・機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、それに伴い運動耐用能が低下する臨床症候群のことを示しています。心不全は一度発症すると入退院を繰り返し、徐々に増悪し、最後には生命にかかわるを縮める怖い病気で、ときに突然死すら起こりえます(図2)2),3)。

実際に、心不全による入院患者の約8%は入院中に亡くなります43)。また心不全患者の半分は5年以内になくなるの(5年生存率は;約50%)と報告されています54)。心不全の原因疾患は多岐にわたりますが、本邦の心不全入院患者のデータでは、原因疾患として1)虚血性心疾患、2)高血圧, 3)弁膜症の順に多いことが示されています65-87)。

次に死因の第2位心疾患の割合で2番目にの多いである「虚血性心疾患」とは、動脈硬化やその他(冠攣縮、塞栓症、血管解離など)などの理由により、心筋の酸素需要・供給バランスが崩れ、心筋虚血や心筋梗塞に至る疾患(急性冠症候群と安定狭心症)、または心筋虚血に伴う心不全や致死性不整脈をきたす疾患のことを示しています98)。虚血性心疾患における急性心筋梗塞の院内死亡率は、1990年代以降の急性期再潅流療法の発達、特に心臓カテーテル治療(primary PCI;(percutaneous coronary intervention)の普及施行比率増加に伴い、減少しましたが、本邦のデータにおいても以前7-10%と多くの方が亡くなっています109, 110)。虚血性心疾患の原因としては、動脈硬化性疾患が多く、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、その他に喫煙、家族歴などがあげられます121)。

心不全と虚血性心疾患は密接な関連があり、生活習慣の欧米化に伴う虚血性心疾患の増加、高齢化による高血圧や弁膜症の増加などにより、心不全患者は急増しています。令和2年(2020年)の日本における心不全患者数は約120万人と推定されています。また罹患率は高齢になるほど高くなり、人生100年時代である日本において、心不全患者のさらなる増加が予測されます132, 143)。

このように心不全と虚血性心疾患は、誰もが罹患しうる生命を脅かす怖い病気ですが、原因を知り、食事への注意、禁煙、運動、また生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)の管理などを行うことにより発症を予防することができる病気でもあります。また一度発症してからも、上記した予防を徹底し、薬物療法やカテーテル治療・手術などの適切な治療や心臓リハビリテーションを受けることで、寿命をのばせることが明らかになっています。

当科(心血管集中治療科・冠疾患科・血管科)では当センター国循における「循環器病の予防と制圧」の基本理念をもとに、各科と連携し心不全と虚血性心疾患における予防から急性期・慢性期にわたる医療を、基本に忠実に、そして最先端の知識・技術を取り入れ、積極的に行なっています(図2)。

引用文献

- 厚生労働省、令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況。

- 日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン 急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)

- 厚生労働省。脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について(平成29年7月)。

- 日本循環器学会.循環器疾患診療実態調査報告書(2016年度実施・公表)。http://www.j-circ.or.jp/jittai_chosa/jittai_chosa2015web.pdf

- Shiba N and Shimokawa H. Chronic heart failure in Japan: implications of the CHART studies. Vasc Health Risk Manag. 2008; 4: 103-13.

- Tsutsui H, Tsuchihashi-Makaya M, Kinugawa S, et al. JCARECARD Investigators. Clinical characteristics and outcome of hospitalized patients with heart failure in Japan. Circ J 2006; 70: 1617-1623.

- Shiba N, Watanabe J, Shinozaki T, et al. CHART Investigators. Analysis of chronic heart failure registry in the Tohoku district: third year follow-up. Circ J 2004; 68: 427-434.

- Shiba N, Nochioka K, Miura M, et al. CHART-2 Investigators. Trend of westernization of etiology and clinical characteristics of heart failure patients in Japan--first report from the CHART-2 study. Circ J 2011; 75: 823-833.

- Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Ischemic Heart Disease. Report of the Joint International Society and Federation of Cardiology/World Health Organization Task Force on Standardization of Clinical Nomenclature. Circulation 1979; 59: 607-609.

- Kinjo K, Sato H, Sato H, et al. Osaka Acute Coronary Insufficiency Study (OACIS) Group. Prognostic significance of atrial fibrillation/ atrial flutter in patients with acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol 2003; 92: 1150–1154.

- Kasanuki H, Honda T, Haze K, et al. HIJAMI Investigators. A largescale prospective cohort study on the current status of therapeutic modalities for acute myocardial infarction in Japan: rationale and initial results of the HIJAMI Registry. Am Heart J 2005; 150: 411–418.

- Kawano H, Soejima H, Kojima S, et al. Japanese Acute Coronary Syndrome Study (JACSS) Investigators. Sex differences of risk factors for acute myocardial infarction in Japanese patients. Circ J 2006; 70: 513–517.

- Okura Y, Ramadann MM, Ohno Y, et al. Impending epidemic: future projection of heart failure in Japan to the year 2055. Circ J. 2008 Mar;72(3):489-91.

Shimokawa H, Miura M, Nochioka K, et al. Heart failure as a general pandemic in Asia. Eur J Heart Fail 2015; 17: 884–892.