Division of Arrhythmia

Brugada症候群

Brugada症候群

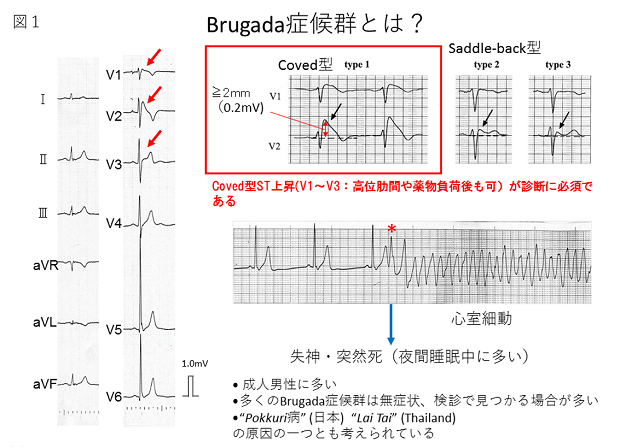

Brugada症候群は、12誘導心電図のV1からV2(V3)誘導における特徴的なST上昇と心室細動(VF)を主徴とする症候群である。ST上昇には上向きに凸のcoved型(Type 1)と下向きに凸のsaddle back型(Type 2)があるが、診断確定にはJ点またはST部分が基線から0.2mV以上上昇するType 1のcoved型ST上昇を認めることが必須である(図1)。

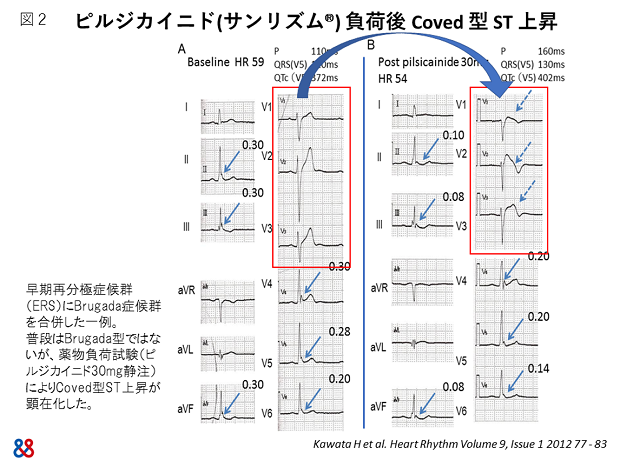

Brugada症候群を疑った場合はV1~V3誘導を通常の第4肋間以外に、高位肋間記録(第3または第2肋間)でCoved型ST上昇を認める場合もあるため、1~2肋間上の誘導での心電図も記録してみることが望ましい。さらにCoved型ST上昇はピルジカイニドなどのNa+チャネル遮断薬投与により顕在化することがある(図2)ため、積極的にBrugada症候群を疑う場合には、Na+チャネル遮断薬の薬物負荷試験を行います。

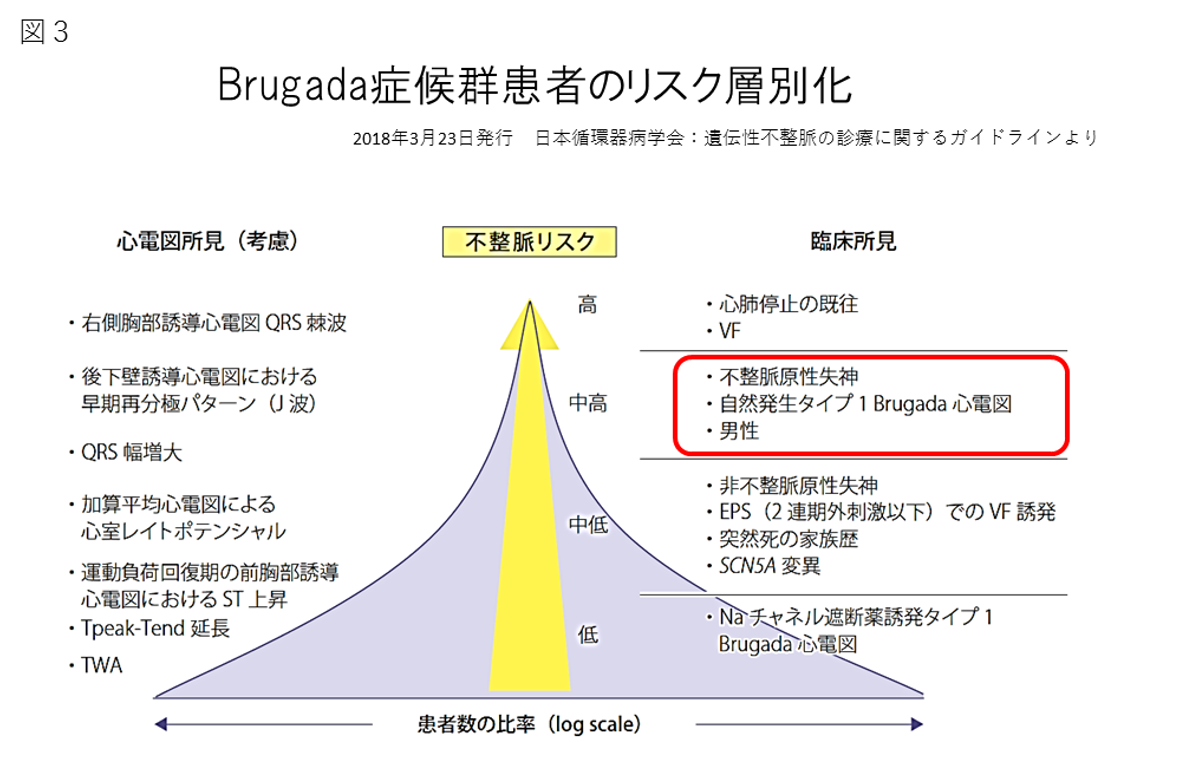

Brugada症候群は日本人をはじめとするアジア人に多く、ほとんどが成人男性です。一度でも心肺停止やVF蘇生後などの既往があれば間違いなく高リスクであるが、実際にはほとんどのBrugada症候群は無症状で、職場検診などで見つかることが多い。それではBrugada型心電図を有する人で、どのような人がVFや突然死の危険性が高いのでしょうか?臨床的に最も重要なのは自然発生の(薬物負荷ではない)Type1心電図を有すること、不整脈に起因する意識消失発作、あるいは夜間に苦悶様の呼吸を有することが指摘されています(図3)。

1. Brugada症候群の原因遺伝子

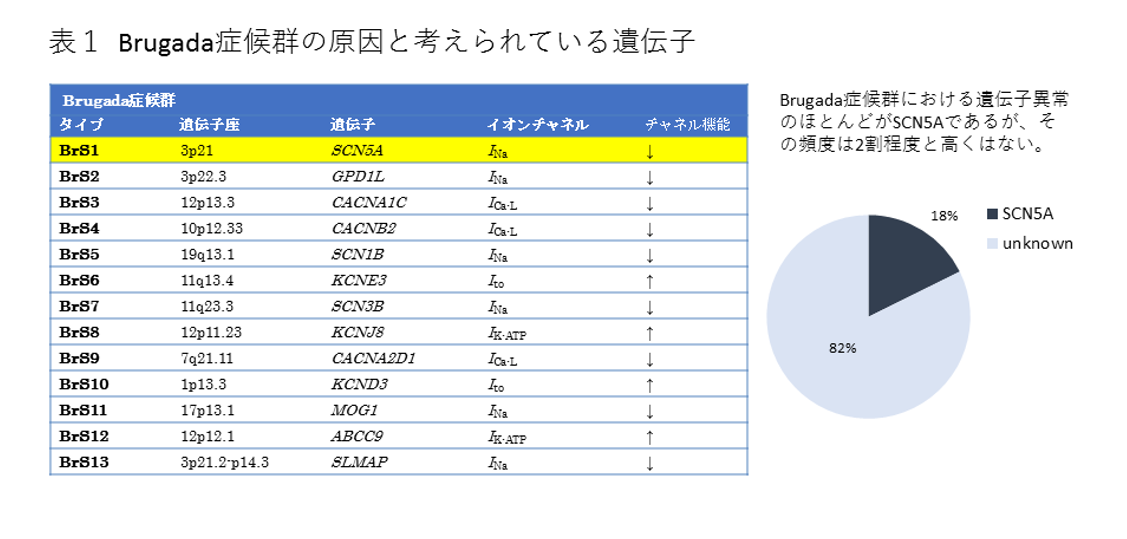

Brugada症候群のなかには突然死の家族歴を有する方もあり、何らかの遺伝的な異常が関係していると考えられます。Brugada症候群の15-30%の症例に遺伝子異常(変異)が報告されており(表1)、そのほとんどは心臓に発現しているナトリウムチャネル(NaV1.5)のα-サブユニットをコードするSCN5A遺伝子である。一方SCN5A以外の遺伝子は非常に稀である。2018年に改定された遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン(日本循環器学会)においても、Brugada症候群の不整脈リスクを考えるうえで、他の臨床所見とともに遺伝子(SCN5A)変異がはじめてリスクの一つとしてカウントされるようになった(図3)。

2. SCN5A遺伝子変異と予後との関係

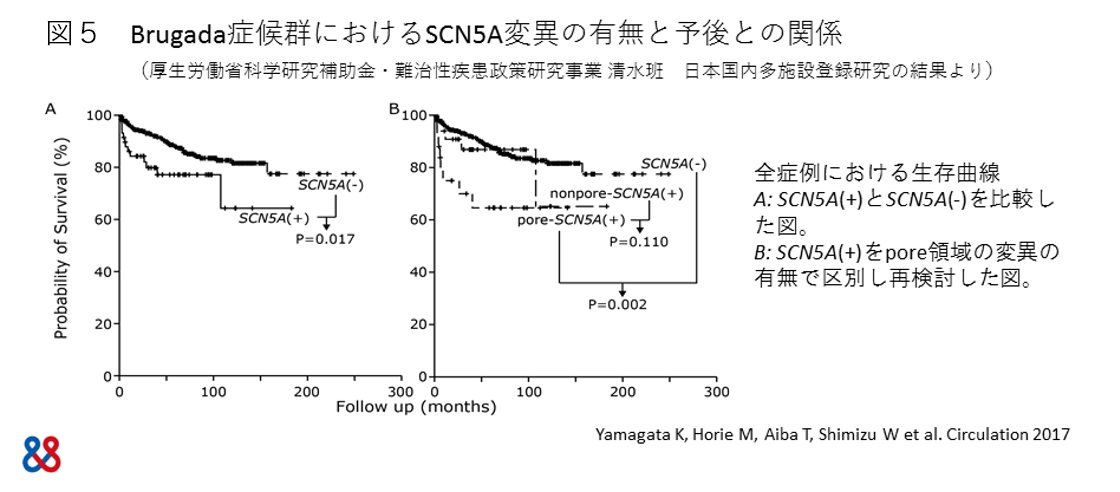

日本人のBrugada症候群症例において、SCN5A遺伝子変異が予後にどのような影響を与えるかは未解明であった。我々は日本国内の14施設において415例のBrugada症候群発端者を対象にSCN5Aの変異の有無を調べ、SCN5A変異の有無と予後との関係を前向きに調査した。その結果SCN5A変異は60例(14%)に認め、変異を有している患者の方が変異のない患者よりも致死性不整脈の発生頻度が多く、さらに同じSCN5A変異でも変異の部位がイオンの通り道(中心孔領域)にある症例で致死性不整脈イベントのリスクが高いことが判明した(図4)。

3. Brugada症候群の遺伝子検査はすべきか?

Brugada症候群においては、一部の患者でSCN5A遺伝子が見つかり、最近の研究から予後との関係も明らかとなってきた。しかしながら半数以上の例では明らかな遺伝子異常は検出されず、家族性もはっきりしない例も多い。またSCN5A遺伝子の異常を有していても、必ずしもBrugada型心電図や不整脈などを発症しない例も認められる。Brugada症候群は単一の遺伝子異常だけでは説明が困難な、複数の遺伝子多型の関与や、性別や年齢などの遺伝子背景以外の要因が強く発症に関係している。このため、必ずしも全てのBrugada症候群の方に遺伝子検査が推奨されるわけではありません。一般的に遺伝子検査が推奨されるのは、1)突然死やBrugada症候群などの家族歴がある、2)心電図P-R時間の延長やQRS幅の拡大等何らかの心臓伝導障害が示唆される、3)失神発作やVF既往などの有症状の方、4)遺伝子検査を強く希望される方、が対象となります。

4. 国立循環器病研究センターにおけるBrugada症候群の遺伝子検査について

Brugada症候群における「遺伝子検査」は未だ保険適応とはなっておらず、当施設においても保険外の自由診療(2018年6月~ 45,400円)として検査を行っている。遺伝子検査の臨床的意義、メリットとデメリット、限界などを十分に理解して頂いたうえで、希望される場合にのみ行っています。遺伝に関する質問、相談(遺伝カウンセリング)は臨床遺伝相談室が窓口となって対応させて頂いておりますが、遺伝子検査が保険外診療(自由診療)で行われる場合は遺伝カウンセリングも自費診療(10,000円(税抜))となっております。

また「検査」と並行して「研究」としては次世代シーケンサーを用いた網羅的解析によりBrugada症候群を初め多くの遺伝性不整脈疾患の原因遺伝子を調べており、日本全国の主要施設とも共同で登録研究を行っております。当センターではこれまでに500名以上のBrugada症候群患者のデータを蓄積しており、豊富なデータの蓄積をもとに生活指導、治療等の助言をおこなっており、個別治療(Precision Medicine)を実践しています。

last updated : 2021/10/01