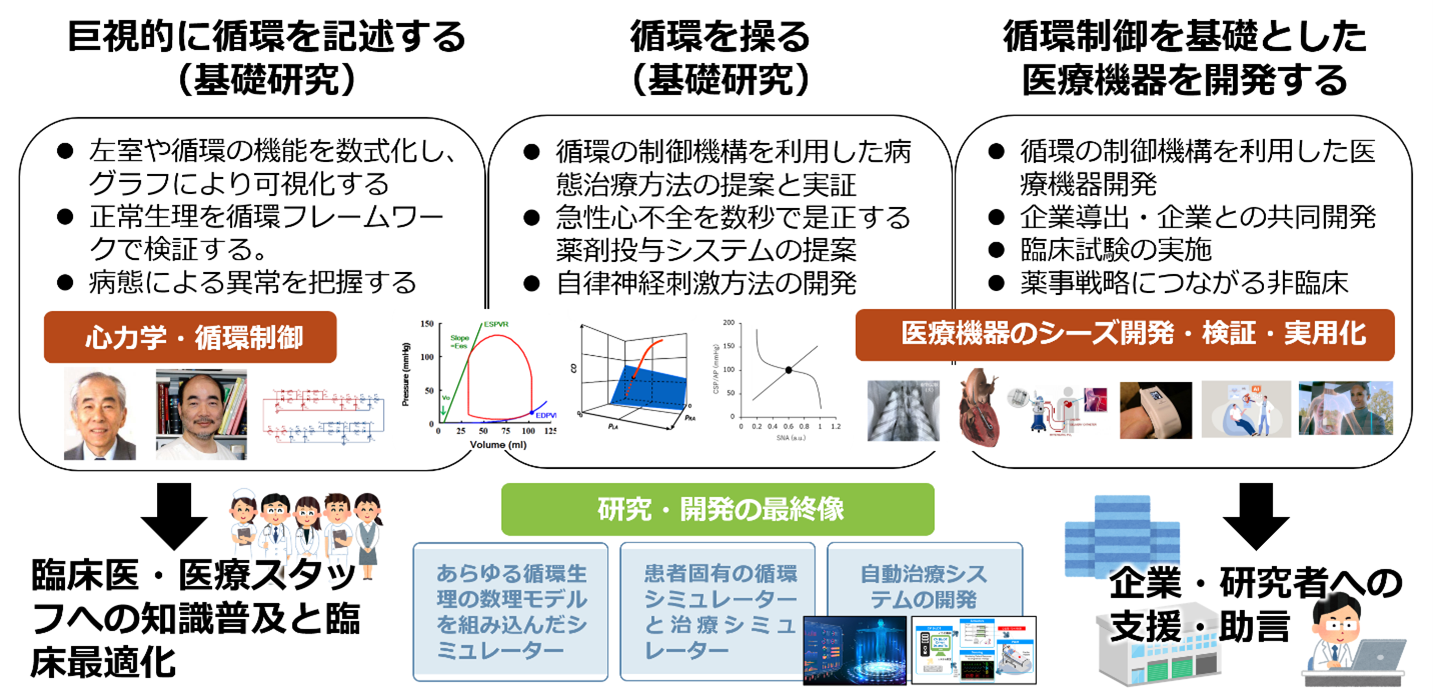

循環動態制御部は設立より一貫して、循環の物理的・工学的成り立ちと心臓が消費するエネルギーに着目した研究を行い、成果を繋いでいる。本年度、特に注力した研究分野は、

- 循環動態を巨視的・システム的に記述し、介入ポイントを探索する基礎研究

- 循環動態を操るための手法を探る基礎研究

- 臨床にいきる医療機器開発

の3つである。その過程において、臨床医への教育講演や企業への開発コンサルテーションを行い、基礎研究成果だけでなく、多くのアカデミアおよび企業との共同研究や外部への発信につながった。以下に各項目について、その意義を記し、本年度の成果の概要を列挙する。

- 循環動態を巨視的・システム的に記述し、介入ポイントを探索する基礎研究

- 循環動態を操り最適化を行う手法を探る基礎研究

- 患者に届く医療機器開発

循環器疾患では心臓や血管系自体の異常に加え、これらの恒常性を維持する制御機構にも破綻をきたしている。このような病態を理解するために、循環がどのような原理で制御されているのかを数理的・工学的に解明する研究を行っている。端的に言えば、これまでに培った循環の数理モデル上で異常がどのように記述されるかを探ることによって、将来的な循環制御上の介入ポイントを検索している。また、それらの知見を統合したシミュレーターを開発し、臨床患者管理における有用性を検証している。

ほとんどの治療は循環の何らかのパラメタを変化させることで、循環動態を改善させる。例えば、β遮断薬は、一過性には心臓の心拍数を抑制し、心収縮力を低下させることで、ポンプ機能の悪化から循環悪化を招きうるが、心臓のエネルギー代謝の改善によって、慢性期においては、心収縮力が改善し、ポンプ機能が向上したり、保たれたりすることがある。このような変化は、循環に介入するポイントや介入する時期を、エネルギー代謝や制御の観点から把握しなければ、理解することができない。これまでの研究から、生体の循環調節機構に外部より介入することにより、生体自身の調節を超える制御が可能であり、各種循環器疾患の予後を改善できることが明らかとなった。

この原理をもとにした治療法の開発を推進している。特に、迷走神経の電気刺激や薬物による刺激により重症慢性心不全の予後が改善することが明らかになったが、その機序解明、心筋梗塞縮小に関する研究を行っている。また、経皮的左室補助装置や体外式膜型人工肺、神経刺激装置および薬物投与の自動制御による新しい心不全治療の研究を行っている。

循環制御研究は患者につながることを最終目標としている。1で把握している、循環制御機能のパラメタを臨床で捕捉するためには、現状の機器では十分とは言えず、特に血圧計の開発には注力をしている。また、2で培った基礎研究を生かすために、循環器疾患治療用カテーテルの開発を行っている。

また、難治性疾患を含めた循環器診療を支援するプラットフォーム構築の開発にも取り組んでいる。医療用画像共有を含めた、円滑なコンサルテーションシステムを構築し、心不全および難治性肺高血圧症を対象としたソフトウェア医療機器(SaMD)の開発を進めている。

- 循環動態を巨視的・システム的に記述し、介入ポイントを探索する基礎研究

- 循環動態を操り最適化を行う手法を探る基礎研究

- 患者に届く医療機器開発

NTT-Research社と共同で設立したバイオデジタルツイン研究部とともに、本カテゴリーに該当する研究は飛躍的に進んだ。日本最大級の大動物実験規模を背景に、ラットや犬、ヤギを用いた循環機能および循環調節機能について、さまざまな報告をした。川田らは腎臓の圧利尿に関する報告や動脈圧反射機能に関する報告を計3編(1編査読中)行った。また、心原性ショックの循環動態に関する報告も多数行うことができた。

迷走神経の電気刺激による生体内在性再生能力の賦活化を利用した新規治療法の開発においては基礎研究のみならず、臨床治験が開始された。人工心臓制御に関する報告では、リサーチフェローの森田が日本心不全学会にて基礎研究部門でYIAを受賞した。その他、特許出願(3件/ゼオンメディカルデバイスおよびNTT-R, Cubecとの共同)や制御に関する論文作成も推進した。

診断・治療・疾病管理のそれぞれを目的とした医療機器開発を進めている。企業との共同研究においては、前年度に引き続き、特殊構造カフ式血圧計に関する臨床研究や心筋梗塞後の心不全発症を予防するカテーテル型治療装置の開発に関する研究を行った。経皮的補助循環の血行動態の基礎的検証や臨床医教育に資する循環シミュレーターの開発もさらに発展を遂げ、計4報の研究論文の報告に至った。また、心不全および難治性肺高血圧症を対象としたSaMD開発においては、センター内外で臨床研究が進行中である。プロトタイプ開発が進んでおり、次年度に試験運用を予定している。