【心血管リハビリテーション科】

心血管リハビリテーション科は、心血管疾患症例の運動耐容能改善、再発予防、社会復帰をめざし、運動療法、患者教育、疾病管理、等から成る包括的心臓リハビリテーション(リハビリ)プログラムを実施する中で、臨床研究を推進しています。

研究テーマは、各種心血管疾患(心筋梗塞、狭心症、慢性心不全、心臓術後、肺高血圧症、補助人工心臓装着後、心臓移植後、ICD/CRT植込み後、慢性腎臓病、超高齢者など)における心臓リハビリの有効性と安全性の検討、運動療法における各指標(CPX、骨格筋力・骨格筋量、QOL・抑うつ指標、バイオマーカー)の意義の検討、外来心臓リハビリにおける疾病管理、遠隔心臓リハビリテーションなどです。

また心臓血管内科、心臓血管外科、移植部、脳血管・神経内科、糖尿病・脂質代謝内科、腎臓・高血圧内科など、多くの部門と連携して診療・研究を実施しています。

- 各種心血管疾患における心臓リハビリの有効性と安全性に関する研究

- 慢性心不全における運動耐容能低下機序と運動療法の効果に関する研究

- 高齢心疾患における心臓リハビリの有効性と安全性に関する研究

- 慢性心不全における遠隔心臓リハビリの効果に関する研究

- 脳梗塞後の心臓リハビリの効果に関する研究(脳血管リハビリテーション科との共同研究)

- 遠隔心臓リハビリテーションに関する研究

- 左室補助人工心臓埋め込み患者において、運動を中心とした心臓リハビリテーション実施が運動耐容能を有意に改善させ、抑うつ症状がある患者では改善効果が乏しいことを報告した。

- 心臓リハビリテーションは、心移植後患者において、マージナルドナーの要素の有無にかかわらず運動耐容能を改善させることを報告した。

【脳血管リハビリテーション科】

脳血管リハビリテーション科は、急性期脳卒中例患者さんへのリハビリテーションのみならず、全科からの廃用症候群(長期間の安静によって身体能力が極めて低下した状態)の患者さんに対するリハビリテーションを行っています。スタッフは、横田医長(脳血管内科併任)、セラピスト25名(理学療法士15名、作業療法士5名、言語療法士5名)、事務助手(非常勤)1名の計27名です。

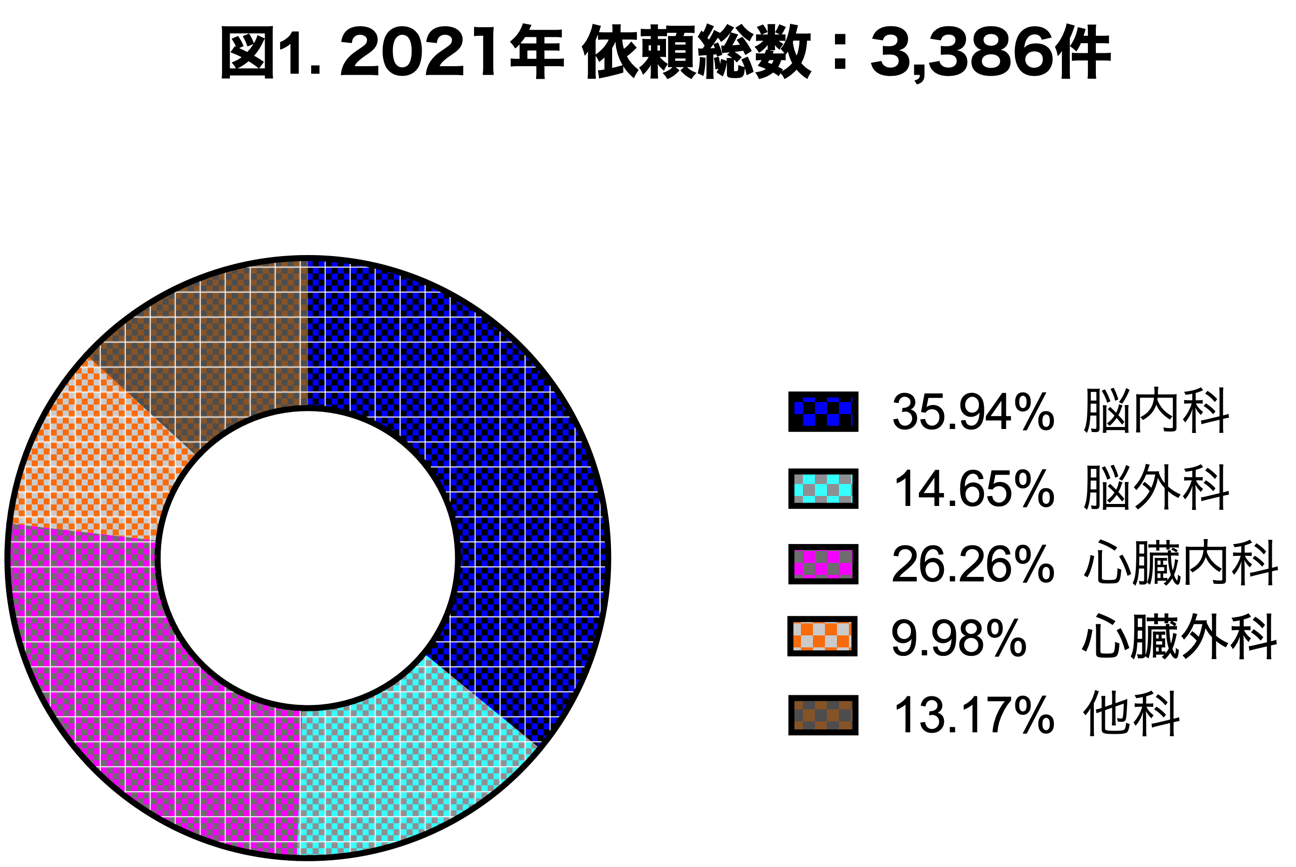

診療実績の概要は、依頼科別(2021年)では、依頼総数3,386名のうち、脳卒中を中心とした脳血管系診療科(脳内科、脳外科)より51%、成人心臓血管系診療科(心臓内科、心臓外科)より36%、小児心臓系診療科(小児循環器内科、小児外科)、重症心不全・移植科などのその他の診療科より13%となっています(図1)。

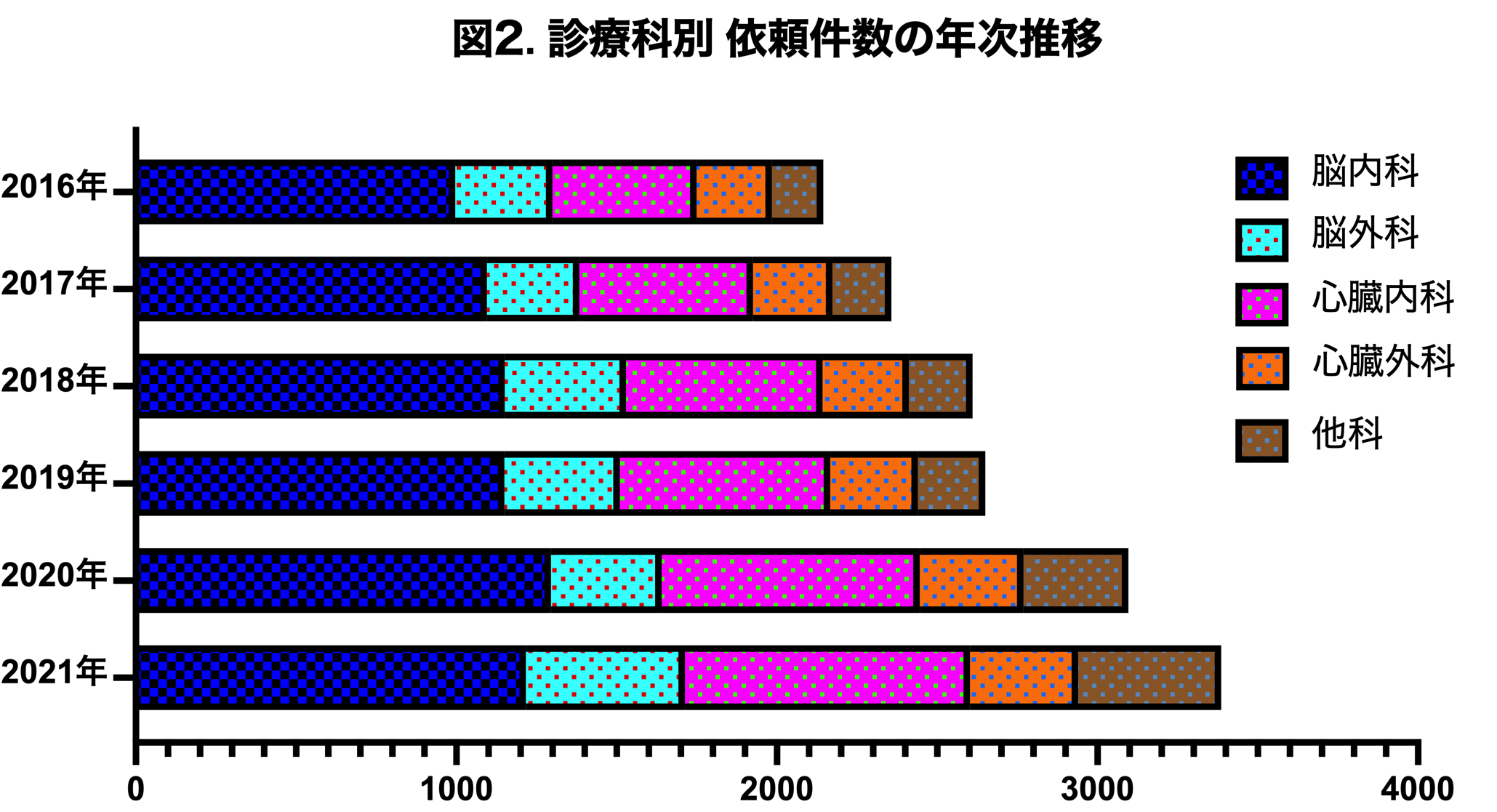

診療科別依頼件数の年次推移(5年間)では、2016年 2,145件でしたが2021年には3,386件と1,241件(約1.6倍)増加しました(図2)。内訳は、2016年から2021年にかけて脳内科は997件より1,217件(1.2倍)であったのに対し、心臓内科では450件より889件と約2倍に増加しました。

この結果は、サルコペニア(筋肉量の減少による身体機能の低下)、フレイル(虚弱)、低栄養を合併した離床困難な高齢慢性心不全患者さんの増加を示しています。そこで現在私たちは、急性期脳卒中に特化した専門的なリハビリテーションだけでなく、高齢慢性心不全患者さんの早期離床を目指したリハビリテ-ション法の開発にも取り組んでいます。

- 急性期脳卒中に対する新たなリハビリテーション法と評価法の確立

現在、脳梗塞超急性期において、再潅流療法(血栓溶解療法および機械的血栓回収療法)が転帰を改善することが知られていますが、実施可能な施設の制約等のため、急性期再潅流療法の実施率は脳梗塞治療全体の20%未満と推定されています。脳出血に関しては、効果的な急性期内科治療は未開発です。従来、脳卒中リハビリテーションは、主に急性期での合併症抑制と早期離床、回復期での機能回復治療を目的に実施されていました。しかし、脳卒中発症早期より失った機能に特化した集中的な訓練は、神経可塑性を促し、良好な機能回復に繋がることが期待されます。当科では、脳卒中急性期介入治療としての新たなリハビリテーション法の開発を行っています。

(1) 急性期脳卒中後下肢機能障害例に対するサイボーグ型Hybrid Assistive Limb(HAL)の有効性・安全性の検証と歩行改善メカニズムの解明に関する臨床研究(介入研究)

2019年より本研究を開始しました。本研究は、サイバーダイン株式会社、国立病院機構新潟病院との共同研究で、発症48時間以内に入院となった初発の急性期脳梗塞または脳内出血の患者さんで、中等度以上の下肢機能障害(Fugl-Meyer Assessment下肢項目≦20)を合併し、発症から10日以内に本試験治療が開始可能な患者さんを対象としたランダム化、非盲検、比較対照、並行群間試験です。本研究のプロトコルは、2016年~2018年に行った47例を対象とした前哨研究(観察研究)の結果をもとに立案しました(Yokota.C, et al,2019)。対象を対照群(従来のリハビリテーション群)とHAL群(HAL-FL05 自立支援用下肢タイプ)各12例にランダム化割り付けを行い、HAL実施回数は10単位としました。評価時期はベースライン時、歩行訓練20単位終了後、発症3ヶ月後とし、主要評価項目は、歩行訓練20単位終了後のFunctional Independence Measure運動項目、Functional Ambulation Categories、およびベースライン時と歩行訓練20単位終了後のこれら2因子の変化量としています。現在、研究登録が終了し、結果解析中です。

(2) 急性期脳卒中後上肢機能障害例に対する新たな評価指標の開発(観察研究)

従来、脳卒中リハビリテーションにおける運動機能評価は、自立度や課題到達度に着目されてきました。一方、こうした指標は、一定の運動機能の到達がなければ、機能改善として反映されないため、脳卒中急性期という短期間での判定、あるいは重症麻痺のある患者さんでの詳細な機能回復の判定には、不向きといえます。こうした問題点を解決するため、2019年より、奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科との共同研究をはじめました。本研究では、麻痺した腕の自動(自分で動かす)運動と他動(療法士が動かす)運動では、異なる運動特徴があることから、両者の皮膚表面形状の違いを解析することで「随意性(自ら動かそうとする意志)の抽出と定量化」を目指しています。こうした新たな視点での運動評価指標の開発は、新たなリハビリテーション法導入時の効果判定にも使えます。更に、本評価システムでは、患者さんの運動によって得られた皮膚形状変化を可視化し、動作の達成度に応じた音声への変換をおこなうことで、「他動動作による目標動作」と「随意運動の達成状態」の提示(バイオフィードバック)によるリハビリテーションが行えます。

(3) 急性期脳卒中例におけるlateropulsion合併の実態と回復過程に関する観察研究

急性期脳卒中患者さんでは、しばしば運動麻痺や筋力低下がないにも関わらず、不随意に(自らの意志に関係なく)一側に身体が傾き、転倒傾向を示す症候(lateropulsion)が見られます。本症候が見られる患者さんは、自覚的視性垂直位(患者さん自身が垂直と感じる軸)が偏倚しているため、歩行リハビリテーションが進まないという大きな問題点があります。一方で、lateropulsionの患者さんの頻度、病巣との関連、回復過程には不明な点が多く残されています。そこで現在私たちは、lateropulsion合併の実態を調べ、合併した患者さんの回復過程を追いながら、新たなリハビリテーション法の開発に取り組んでいます。

- 慢性心不全・心疾患患者に対する早期離床、ADL改善を目指したリハビリテーション法の開発(観察研究)

高齢化が進む本邦では、サルコペニア・フレイル、低栄養合併の高齢心不全例が増加傾向にあり、その対応が喫緊の課題とされています。一方、サルコペニア・フレイル、低栄養合併の高齢心不全患者さんに対しては、ガイドラインで示されている最適運動様式は確立されていません。

当科では、独歩困難な慢性心不全を中心とする心血管疾患患者さんのリハビリテーションを行っていますが、その依頼件数は、冒頭に述べた通り、5年間で約2倍に増加しました。リハビリテーションとしては、患者さんの病状に応じて、自立支援用ロボットHybrid Assistive Limb腰タイプ(腰HAL)、和温療法、座位用エルゴメーターなどを用いて行っています。和温療法は、乾式遠赤外線サウナ装置により患者さんの身体を加温する我が国独自の治療法であり、心不全の血行動態や運動耐容能の改善効果が報告されており、和温療法と座位用エルゴメーターとの運動を組み合わせた独自のリハビリテーションも行っています。今後、慢性心不全の患者さんに対して、どのようなリハビリテーションが長期的に身体機能、身体活動性、日常生活自立度、精神・認知機能に効果があるのか、明らかにしたいと考えています。 - 包括的循環器リハビリテーションへの取り組み

脳卒中、急性心筋梗塞、慢性腎臓病などの循環器疾患は、共通した危険因子(喫煙・高血圧・糖尿病など)や病態を有しています。そこで、2019年より「包括的循環器リハビリテーション」プログラムの策定に着手しました。

「包括的循環器リハビリテーション」とは、心疾患、脳卒中、慢性腎臓病の患者さんを対象とし、各々の病態に応じた最適な運動療法の提供、生活指導、啓発を行い、再発防止と社会復帰を促す取り組みです。心疾患の患者さんに対しては、入院中より外来に至るまで、一貫した運動療法、生活指導を含めた心臓リハビリテーションが行われています。脳卒中発症後間もなく当院に入院となり、自宅退院可能となった患者さんに対しては、心疾患を合併していれば、外来心臓リハビリテーションへの積極的な導入を行い、心疾患非合併であれば、私たちが開発した在宅運動療法のメニュー、生活習慣チェックが可能な小冊子をお渡しし、定期的な外来フォローを行っています。

「包括的循環器リハビリテーション」プログラムでは、定期的な医師による診察に加えて、運動機能、活動量の評価、血液データチェックが行われ、これらのデータは全てデータベース化されています。患者さんの転帰を調査することで、エビデンスに基づいたリハビリテーションプログラムの作成を目指しています。 - 「吹田フレイル予防ネット」事業の立ち上げ

「包括的循環器リハビリテーション」の一環として、急性脳卒中発症後、自宅退院となった患者さんに対して、2021年11月より、吹田市と提携した「吹田フレイル予防ネット」事業を立ち上げました。本事業は、患者さんの療養に関連した医療、福祉、社会資源を効果的につなげて活用できるしくみをつくり、患者さんの退院後の活動量、筋力、QOLの向上、更には健康寿命の延伸を目指しています。本事業では、退院後3ヶ月まで、自転車エルゴメーターを用いた在宅トレーニング、スポーツジムでの特別プログラムも準備しており、吹田市およびその近隣で希望される患者さんには参加していただけます。

- 鎌田将星、竹中悠司、藤本康之、横田千晶:急性期延髄外側梗塞例の臨床的特徴と機能転帰についての検討. 第60回近畿理学療法学術大会. WEB 大阪, 2021年2月7日−2月28日

- 鎌田将星、山本壱弥、藤本康之、横田千晶:軽症脳梗塞例に対する包括的心臓リハビリテーションプログラムの身体機能への効果. 第46回日本脳卒中学会学術集会. WEB 福岡, 2021年3月11日−4月12日

- 太田幸子、藤本康之、横田千晶:急性脳卒中/一過性脳虚血発作 自宅退院例での3か月後身体活動量の関連因子. 第46回日本脳卒中学会学術集会. WEB 福岡, 2021年3月11日−4月12日

- 鎌田将星、三浦弘之、山本壱弥、碇山泰匡、小西治美、藤本康之、中西道郎、横田千晶:軽症脳梗塞例に対する外来心臓リハビリテーション応用の可能性. 第85回日本循環器学会学術集会. WEB 横浜, 2021年3月26日−6月30日

- シンポジウム:横田千晶、鎌田将星、太田幸子、三浦弘之、中西道郎、吉原史樹、藤本康之:社会復帰と循環器発症予防に向けた包括的循環器リハビリテーションの取り組み. 第9回臨床高血圧フォーラム. WEB 大阪, 2021年5月15日−5月16日

- エントリーセッション:鎌田将星:Lateropulsionに対する理学療法を再考する.第55回日本理学療法学術研修大会. WEB 大分, 2021年5月29日−5月30日

- 鎌田将星、藤本康之、横田千晶:急性期延髄外側梗塞例における退院時転機不良の関連因子. 第58回日本リハビリテーション学会学術集会. WEB 京都, 2021年6月10日−6月12日

- 横田千晶、山原史裕、西原八寿子、竹林みよ子、上田慶、沢田裕之、藤本康之:重度上肢運動障害例に対する新たな評価システムの開発. 第58回日本リハビリテーション学会学術集会. WEB 京都, 2021年6月10日−6月12日

- 山本壱弥、藤本康之、林田佳一、西元夕希、後藤葉一、山海嘉之、横田千晶:高齢心不全例に対するHAL腰タイプ併用、栄養状態の心臓リハビリテーションへの効果. 第27回日本心臓リハビリテーション学会学術集会. WEB 幕張, 2021年6月19日−6月20日

- シンポジウム:横田千晶、鎌田将星、村田峻輔、三浦弘之、青木竜男、西村邦宏、藤本康之:軽症脳梗塞例に対する外来心臓リハビリテーションの応用. 第27回日本心臓リハビリテーション学会学術集会. WEB 幕張, 2021年6月19日−6月20日

- 山路美加、福間一樹、横田千晶:小脳橋角部主要摘出後の頸静脈孔症候群による嚥下障害を呈した一例. 第26・27回合同日本摂食嚥下リハビリテーション学術集会. WEB 名古屋, 2021年8月19日−8月21日

- Cho SG, Toyoda M, Ding M, Takamatsu J, Yokota C, Ogasawara T. Analysis of Skin Deformation Differences on the Upper Arm Between Active and Passive Movements During Elbow Flexion and Extension. 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). 2021, 6187-6191, 2021.

- Kitagaki K, Ono R, Shimada Y, Yanagi H, Konishi H, Nakanishi M. Cardiac rehabilitation program improves exercise capacity in heart transplantation recipients regardless of marginal donor factors. Heart and Vessels. 36, 659-666, 2021.

- 太田 幸子, 横田 千晶. MMT(Manual Muscle Test). ブレインナーシング. 夏季増刊 これ1冊で超安心!脳神経疾患患者の観察・アセスメント, 41-47, 2021.