国立循環器病研究センターには、専門医・レジデント・看護師の教育制度、又は外国人研究者の支援における長い歴史がある。ダイバーシティ人材育成支援室(以下、当室)は、2016年11月、センター職員・研修生や研究者のため、マタニティ支援・育児及び介護支援に関する情報を播種すること、また、来日する外国人客員研究員・研修生や派遣研究者のため、働きやすい住みやすい環境に関しての情報を提供することなどを通じて、多様性に富んだ個人の能力を最大限に活かせる職場作りを目的に設立された。

初代室長には腎高血圧内科の中村敏子医長が就任し、病院医師、看護部、研究所に籍を置く4名が室員となった。2017年4月からは、当センター初の外国人部長でもあるPEARSON James部長が室長に就任し現在に至っている。当室では当初から英語での情報提供を重要視しており、日英2ヶ国語表記によるビジョンとミッションを策定し、当センターのホームページにも掲載している(表)。

当室が設置された最初の年度には、職員に対する病児保育アンケートを実施し、結果を職員に公開するとともに、病児保育サービス業者のヒアリングなどを通じて、病児保育導入のための情報収拾を開始した。

2017年度には、当センターのホームページに当室のコーナーを新たに設け、当室のビジョンとミッション(日本語・英語)、マタニティ支援の情報提供(日本語のみ)、外国人研究者の生活支援情報提供(当センターの英語ホームページ)などを掲載した。

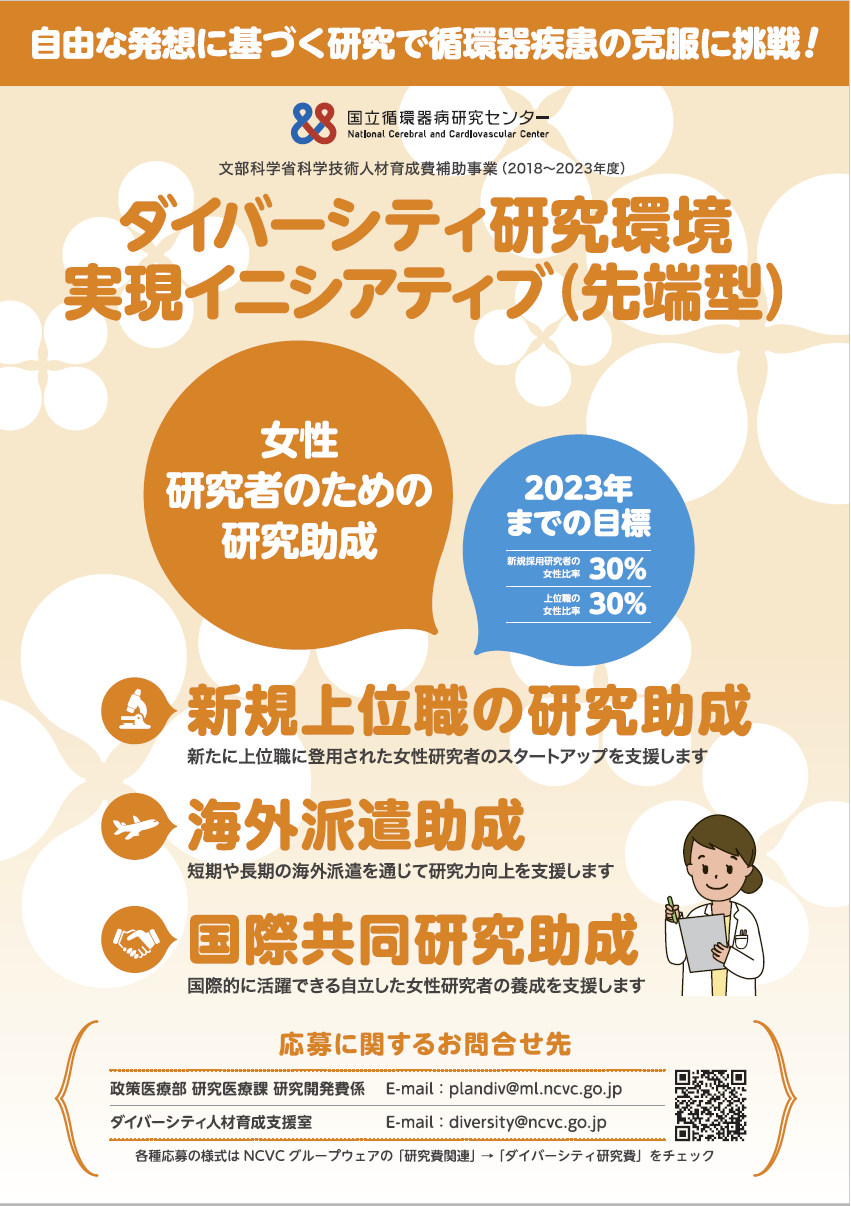

2018年度には、当センターが文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型)」に選定され、

という目標の下、より広いダイバーシティ研究環境の形成を図ることとなった。

具体的な施策として、女子研究者を対象とした「新規上位職助成」「長期・短期海外派遣助成」「国際共同研究助成」の3種類の研究助成制度を創設(図1)し、外部選定委員会を設置した上で、2018年度には計11課題を選定した。また、女性研究者の在職比率と新規採用比率、上位職への女性の登用を推進し、6年間の事業終了時にはこれらを全て30%とする目標を立てている。2019年8月には、新センターのサイエンスカフェ内セミナー室において、第1回ダイバーシティ研究助成報告会を開催した。

2020年3月には、ダイバーシティ講演会を開催したが、COVID-2019感染拡大のため、予定していた海外講演者が参加出来なくなった。また、2020年度採択された海外派遣が延期された。2020年中、主な活動がオンラインになった。

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型)」の6年間の事業期間中に、女性研究者の国際的研究力強化を図りつつ、当センターが海外研究者にとっても魅力的かつ働きやすい職場になるよう、職場環境の整備を継続する。事業終了時には、女性研究者の在職比率と新規採用比率、また上位職の女性比率が全て30%となるように、活動を継続する。

また、一般事業主行動計画に定めている「男性の育児休暇取得」や「平均勤続年数の男女差の縮減」の実現にも取り組んでいく。

当室のビジョンである「性別、国籍その他の多様性に裏付けられた個人の能力を最大限に生かして働くことのできる魅力のある職場」は、当センターの目的である「循環器疾患の究明と制圧」の実現に不可欠な多様な才能の集積と相互協力を強力に推進する原動力になると考える。

- 2020年度全国ダイバーシティネットワーク組織―近畿地方ブロック参画機関の登録

- 2020年3月、NCVCダイバーシティニュース01を電子掲示板に発行、ダイバーシティ講演会、研究助成報告会などの内容を公開

- 2020年7月、全国ダイバーシティネットワーク組織―近畿地方ブロック会議に参加

- 2018年度~2023年度、文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型)」に選定

- 子育て支援パンフレットを作成し、当室のホームページへ公開

http://www.ncvc.go.jp/education/diversity/childcare.html