【心血管リハビリテーション科】

心血管リハビリテーション科は、心血管疾患患者の社会復帰・QOL向上・再発/再入院予防をめざして、運動療法・患者教育・疾病管理・カウンセリング等を実施する中で、臨床研究を推進しています。

研究テーマは、各種心血管疾患(急性心筋梗塞、慢性心不全、心臓術後、肺高血圧症、補助人工心臓装着中、心臓移植後、ICD/CRT-D植え込み後、慢性腎臓病、血管疾患、超高齢者など)における心臓リハビリの有効性と安全性の検討、運動療法における骨格筋・自律神経・バイオマーカーの意義の検討、外来心臓リハビリにおける疾病管理、地域連携パスの全国的普及に関する検討、などです。

また心臓血管内科、心臓血管外科、移植部、生活習慣病部門などと連携して診療・研究を実施しています。

さらに医師のみならず、看護師・理学療法士の研究・研修活動も活発に展開しています。

具体的な研究テーマ

- 各種心血管疾患に対する心臓リハビリの有効性に関する研究

- 慢性心不全患者の運動耐容能低下機序と運動療法効果に関する研究

- バルーン肺動脈形成術(BPA)後の心臓リハビリの効果に関する研究

- 超高齢心疾患患者に対する心臓リハビリの有効性と安全性に関する研究

- 循環器病(急性心筋梗塞・慢性心不全)の地域医療連携パスに関する研究

英文

- 急性心筋梗塞と冠動脈バイパス術後の心臓リハビリ参加患者において、心臓リハビリ期間中の運動耐容能(最高酸素摂取量)改善率の規定因子が異なることを報告した。

- 心臓移植術後早期の患者において、血中コリンエステラーゼ値が運動耐容能(最高酸素摂取量)の独立した予測指標であることを報告した。

和文

- CRT植込み後の心不全患者は、非植込み後患者に比べ心不全の病態は重篤であるが、心臓リハビリにより同等の運動耐容能(最高酸素摂取量)改善効果が認められることを報告した。

- 肢帯型筋ジストロフィーに合併した二次性心筋症の若年心不全患者に対して、心臓リハビリを導入したことにより、運動耐容能(最高酸素摂取量)と抑うつが改善し、在宅運動療法への移行が可能となったことを報告した。

- Kitagaki K, Nakanishi M, Ono R, Yamamoto K, Suzuki Y, Fukui N, Yanagi H, Konishi H, Yanase M, Fukushima N. Cholinesterase levels predict exercise capacity in cardiac recipients early after transplantation. Clinical Transplantation. 32, e13170, 2018.

- Suzuki Y, Ito K, Yamamoto K, Fukui N, Yanagi H, Kitagaki K, Konishi H, Arakawa T, Nakanishi M, Goto Y. Predictors of improvements in exercise capacity during cardiac rehabilitation in the recovery phase after coronary artery bypass graft surgery versus acute myocardial infarction. Heart and Vessels. 33, 358-366, 2018.

- 柳 英利, 山本 壱弥, 鈴木 裕二, 福井 教之, 北垣 和史, 小西 治美, 山田 沙織, 堀池 聖子, 藤井 沙也子, 高潮 征爾, 大原 貴裕, 中尾 一泰, 熊坂 礼音, 荒川 鉄雄, 福井 重文, 簗瀬 正伸, 中西 道郎, 後藤 葉一. 心臓再同期療法装着心不全患者に対する心臓リハビリテーションの筋力および体力増加効果は非デバイス患者より不良か? 心臓リハビリテーション. 24, 30-36, 2018.

- 北垣 和史, 山本 壱弥, 鈴木 裕二, 福井 教之, 柳 英利, 小西 治美, 山田 沙織, 堀池 聖子, 藤井 沙也子, 荒川 鉄雄, 瀬口 理, 中西 道郎. 肢帯型筋ジストロフィーに合併した重症心不全に対する包括的心臓リハビリテーション:一症例報告. 心臓リハビリテーション. 24, 43-47, 2018.

【脳血管リハビリテーション科】

脳血管リハビリテーション科は、急性期脳卒中例患者さんへのリハビリテーションのみならず、全科からの廃用症候群(長期間の安静によって身体能力が極めて低下した状態)の患者さんに対するリハビリテーションを行っています。

スタッフは、横田医長(脳血管内科併任)、セラピスト23名(理学療法士15名、作業療法士4名、言語療法士4名)、事務助手(非常勤)1名の計24名です。

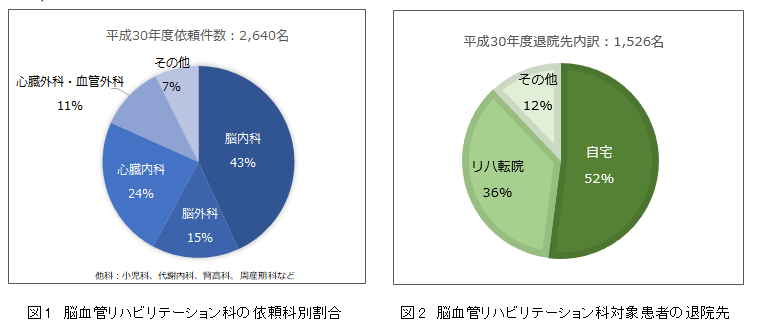

平成30年度の総依頼件数は2,640件あり、依頼科の割合は脳内科(脳血管内科、脳神経内科)43%、脳外科13%、心臓内科24%、心臓外科・血管外科11%、その他7%でした(図1)。

リハビリテーション実施患者の退院先は、脳内科・脳外科から依頼された1,526例でみると、自宅が52%、回復期リハビリ病院36%、その他12%となっています(図2)。

急性期脳卒中例に対する機能回復には、発症早期からのリハビリテーション介入が不可欠です。

従来、脳卒中リハビリテーションは、回復期を中心に行われてきました。現在、急性期脳卒中の患者さんに対して、どのような訓練を行えば、効果的な機能回復に繋がるのか明らかにされていません。

そこで当科では、効果的な急性期脳卒中リハビリテーションプログラムを構築する為、多様なプログラムの立案、リハビリテーション効果の検証に取り組んでいます。

プログラムの立案には、理学療法、作業療法、言語聴覚療法の3分野で各々のテーマを定めて取り組んでいます。

例えば、歩行訓練の理学療法では、重症の患者さんに対してロボット(HAL)を用いた歩行訓練の有効性について検討しています。

更に、循環器リハビリテーション部(心臓リハビリテーションとの共同)として、自宅退院可能な脳梗塞患者さんで心疾患を合併した方に対して、積極的に外来心臓リハビリテーション(フィットネス運動)を勧め、退院後の活動性の維持、社会復帰の促進、循環器病発症予防に取り組んでいます。

全科より廃用症候群予防目的で依頼された活動性の低い患者さんに対しては、早期離床と日常生活自立度の改善に向けたHAL腰タイプを用いた立ち上がり訓練プログラムを導入しています。

具体的なテーマ

- 急性期脳卒中治療における下肢機能回復に向けたHALの有効性・安全性の検証と歩行改善メカニズムの解明に関する研究

- 急性期脳卒中治療における上肢機能回復に向けたビジュアルフィードバック・リハビリテーションに関する研究

- 包括的循環器リハビリテーションの推進に関する研究

- 廃用症候群予防、早期離床、日常生活自立度改善に向けたHAL腰タイプの有用性に関する研究

- 下肢機能障害例に対するHALを取り入れたリハビリテーションブログラムの確立

- 上肢機能障害例に対するビジュアルフィードバック・システムの作成

- 自宅退院例に対する包括的循環器リハビリテーションの開始

- 廃用症候群予防、早期離床に向けた立ち上がり訓練プログラムの策定

1.原著、著書

- Arimizu T, Yokota C, Tomari S, Hino T, Wada S, Ohnishi H, Toyoda K, Minematsu K. Improving Call-to-Door Time Using School-Based Intervention by Emergency Medical Technicians: The Akashi Project. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. 27, 1552-1555, 2018.

- Hino T, Yokota C, Nishimura K, Nakai M, Kato S, Kuwabara K, Takekawa H, Arimizu T, Tomari S, Wada S, Ohnish H, Toyoda K, Okamura T, Minematsu K. Spreading Awareness of Stroke through School-Based Education: A Pooled Analysis of Three Community-Based Studies. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. 27, 1810-1814, 2018.

- Toyoda K, Koga M, Yamagami H, Yokota C, Sato S, Inoue M, Tanaka T, Endo K, Fujinami J, Ihara M, Nagatsuka K, Minematsu K. Seasonal Variations in Neurological Severity and Outcomes of Ischemic -5-Year Single-Center Observational Study -. Circulation Journal. 82, 1443-1450, 2018.

- Yamaguchi Y, Hayakawa M, Kinoshita N, Yokota C, Ishihara T, Toyoda K. Embolic Stroke due to Carotidynia Potentially Associated with Moving Carotid Artery Caused by Swallowing. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. 27, e54-e57, 2018.

- 横田 千晶. 脳卒中リハビリテーション. 脳卒中病態学のススメ. 288-294, 2018.

- 大畠 明子, 横田 千晶. 急性期の失語症リハビリテーションの現状と課題. 言語聴覚研究. 15, 107-115, 2018.

- 横田 千晶, 峰松 一夫. 脳卒中治療ガイドライン2015(追補2017). 今日の治療指針 2018年版. 1951-1957, 2018.

- 山本 壱弥. 筋力トレーニング エビデンス&プラクティス 心疾患患者. 総合リハビリテーション. 46, 435-440, 2018.

- 山本 幸夫. 急性期における装具の活用. 脳卒中リハビリテーション. 1, 76-85, 2018.

2.学会発表

- 横田千晶、他:急性期脳卒中リハビリテーションへのサイボーグ型ロボットHAL-FL05 の臨床応用、第61回日本脳循環代謝学会学術集会、岩手, 2018年10月19-20日

- 山本幸夫、他:サイボーグ型ロボットHAL を用いた急性期脳卒中患者に対する歩行練習、第16回 日本神経理学療法学会学術大会、大阪, 2018年11月10-11日

- 安藤大祐、他:脳卒中急性期歩行訓練に対する下肢装着型 HALが神経線維連絡に与える影響、第44回日本脳卒中学会学術集会、横浜, 2019年3月21-23日

- 山本幸夫、他:下肢機能障害重症度より見た急性期脳卒中例に対するHybrid Assistive Limb-FL05の効果、第44回日本脳卒中学会学術集会、横浜, 2019年3月21-23日

- 太田幸子、他:急性期再灌流療法を施行した脳梗塞患者の日常生活動作能力の獲得について、第44回日本脳卒中学会学術集会、横浜, 2019年3月21-23日

- 鎌田将星、他:急性期脳卒中例に対するHybrid Assistive Limb(HAL)-FL05を用いた歩行運動治療の転帰改善に影響する因子の検討、第44回日本脳卒中学会学術集会、横浜, 2019年3月21-23日

- 峯哲也、他:急性期脳卒中軽症例に対する作業療法における上肢機能評価法の検討、 第44回日本脳卒中学会学術集会、横浜, 2019年3月21-23日

- 大畠明子、他:失算と数に関する記銘力障害を呈した左頭頂葉脳梗塞の一例、第42回日本神経心理学会総会、山形, 2018年9月13-14日

- 井手俊宏、他:交叉性発語失行と演奏性失音楽を呈したアマチュア音楽家の一例、第42回日本神経心理学会総会、山形, 2018年9月13-14日

- 山本壱弥:心不全のリハビリテーションを考える-理学療法士の役割、日本心臓リハビリテーション学会 第4回近畿地方会、京都, 2019年2月24日

- Ando D, et al: Changes in cerebral blood flow and metabolism associated with neurite morphology after motor recovery in patients with small vessel disease, 4th European Stroke Organisation Conference, 16-18 May,2018, Gothenburg, Sweden