【心血管リハビリテーション科】

心血管リハビリテーション科は、心血管疾患患者の社会復帰・QOL向上・再発/再入院予防をめざして、運動療法・患者教育・疾病管理・カウンセリング等を実施する中で、臨床研究を推進しています。研究テーマは、各種心血管疾患(急性心筋梗塞、慢性心不全、心臓術後、肺高血圧症、補助人工心臓装着中、心臓移植後、ICD/CRT-D植え込み後、慢性腎臓病、血管疾患、超高齢者など)における心臓リハビリの有効性と安全性の検討、運動療法における骨格筋・自律神経・バイオマーカーの意義の検討、外来心臓リハビリにおける疾病管理、急性心筋梗塞地域連携パスの全国的普及に関する検討、などです。また心臓血管内科、心臓血管外科、移植部、生活習慣病部門などと連携して診療・研究を実施しています。さらに医師のみならず、看護師・理学療法士の研究・研修活動も活発に展開しています。

具体的な研究テーマ

- 各種心血管疾患に対する心臓リハビリの有効性に関する研究

- 慢性心不全患者の運動耐容能低下機序と運動療法効果に関する研究

- バルーン肺動脈形成術(BPA)後の心臓リハビリの効果に関する研究

- 超高齢心疾患患者に対する心臓リハビリの有効性と安全性に関する研究

- 虚血性心疾患患者の退院後疾病管理プログラムとしての外来心臓リハビリの有効性に関する多施設研究(J-REHAB研究)

- 循環器病(急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病)の地域医療連携パスに関する研究

- 急性心筋梗塞患者において、心臓リハビリ期間中の参加回数および運動耐容能(最高酸素摂取量)増加率が大きいほど(すなわち心臓リハビリに積極的に参加するほど)、長期予後(全死亡/全入院回避率)が良好であることを明らかにした。

- 重症慢性心不全患者でも心臓リハビリにより運動耐容能が増加し、しかもその増加率が大きいほど長期予後(再入院回避率・生存率)が良好であることを報告した。

- 慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)患者に対するバルーン肺動脈形成術(BPA)後の心臓リハビリにより、有害事象なく運動耐容能が改善することを報告した。

- 一般人と心疾患患者に対するインターネット調査により、心臓リハビリの社会的認知度が脳卒中・骨折手術後のリハビリに比較して著しく低いことを報告した。

- 慢性腎臓病(CKD)合併心疾患患者において、心臓リハビリ実施後に腎機能(eGFR)が悪化することなく運動耐容能が改善することを明らかにした。

- 急性心筋梗塞後の地域医療連携パスに関する全国実態調査を実施し、退院後の地域連携パスおよび外来心臓リハビリの普及は2009年調査よりも改善しているが、急性期カテーテル治療に比べると依然として不十分であることを明らかにした。

- 急性心筋梗塞患者に対する退院後の地域連携パスが、専門病院とかかりつけ医の間の患者情報共有および患者満足度の向上に有用であることを明らかにした。

- Arakawa T, Kumasaka L, Nakanishi M, Nagayama M, Adachi H, Ikeda K, Fujimoto K, Tashiro T, Momomura S, Goto Y. Regional Clinical Alliance Path and Cardiac Rehabilitation After Hospital Discharge for Acute Myocardial Infarction Patients in Japan - A Nationwide Survey. Circulation Journal. 80, 1750-1755, 2016.

- Kawakami S, Tahara Y, Noguchi T, Yagi N, Kataoka Y, Asaumi Y, Nakanishi M, Goto Y, Yokoyama H, Nonogi H, Ogawa H, Yasuda S. Time to Reperfusion in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients With vs. Without Pre-Hospital Mobile Telemedicine 12-Lead Electrocardiogram Transmission. Circulation Journal. 80, 1624-1633, 2016.

- Fukui S, Ogo T, Takaki H, Ueda J, Tsuji A, Morita Y, Kumasaka R, Arakawa T, Nakanishi M, Fukuda T, Yasuda S, Ogawa H, Nakanishi N, Goto Y. Efficacy of cardiac rehabilitation after balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Heart. 102, 1403-1409, 2016.

- Takaya Y, Yoshihara F, Yokoyama H, Kanzaki H, Kitakaze M, Goto Y, Anzai T, Yasuda S, Ogawa H, Kawano Y. Impact of onset time of acute kidney injury on outcomes in patients with acute decompensated heart failure. Heart and Vessels. 31, 60-65, 2016.

- Fujino M, Takahama H, Hamasaki T, Sekiguchi K, Kusano K, Anzai T, Noguchi T, Goto Y, Kitakaze M, Yokoyama H, Ogawa H, Yasuda S. Risk stratification based on nutritional screening on admission: Three-year clinical outcomes in hospitalized patients with acute heart failure syndrome. Journal of Cardiology. 68, 392-398, 2016.

- 後藤 葉一. 心不全に対する包括的外来心臓リハビリテーションとチーム医療. CARDIAC PRACTICE. 27, 189-196, 2016.

- 稗田 道成, 後藤 葉一. 心臓リハビリテーションを中心とした疾病管理プログラム. Fluid Management Renaissance. 6, 126-135, 2016.

- 渡慶次 竜生, 後藤 葉一. CKD合併心疾患患者に対する運動療法. 腎と透析. 80, 227-232, 2016.

- 後藤 葉一. 運動中の心血管系事故を防ぐ. THE LUNG perspectives. 24, 62-68, 2016.

- 後藤 葉一. 完全房室ブロック治療後の患者に対する運動制限はどうする?. 日本医事新報. 4812, 63-64, 2016.

- 熊坂 礼音, 大宮 一人, 長山 雅俊, 安達 仁, 折口 秀樹, 上嶋 健治, 牧田 茂, 上月 正博, 増田 卓, 代田 浩之, 野原 隆司, 百村 伸一, 伊東 春樹, 後藤 葉一. 心臓リハビリテーションの認知度に関する一般人・虚血性心疾患患者対象大規模認知度調査. 心臓リハビリテーション. 22, 170-183, 2016.

- 北垣 和史, 山本 壱弥, 鈴木 裕二, 福井 教之, 柳 英利, 小西 治美, 熊坂 礼音, 荒川 鉄雄, 大原 貴裕, 福井 重文, 中尾 一泰, 高潮 征爾, 簗瀬 正伸, 中西 道郎, 中谷 武嗣, 後藤 葉一. 心臓移植後心臓リハビリテーションにおける下肢筋力改善の意義:運動耐容能との関連. 心臓リハビリテーション. 22, 65-70, 2016.

- 玉城 雄也, 小西 治美, 堀池 聖子, 烏脇 麻希子, 山本 壱弥, 福井 教之, 鈴木 裕二, 柳 英利, 北垣 和史, 上薗 惠子, 水間 かおり, 川上 将司, 山根 崇史, 浅海 泰栄, 後藤 葉一. 重症心不全患者に対する心臓集中治療室での早期心臓リハビリテーションプログラムの導入. 心臓リハビリテーション. 22, 71-76, 2016.

- 後藤 葉一. 「デバイスを入れたからこそ、体を動かしてほしい」心臓デバイス植込み後のリハビリテーション. 不整脈News&Views. 41, 9-11, 2016.

- 後藤 葉一. 心不全に対する心臓リハビリテーションを普及させるためにはどうしたらよいか?. 心不全患者に寄り添う包括的心臓リハビリテーションを極める. 31-35, 2016.

- 藤原 玲子, 後藤 葉一. 冠動脈疾患の運動処方,心筋梗塞後のリハビリテーション. 循環器疾患最新の治療 2016-2017. 139-144, 2016.

- 後藤 葉一. 心臓リハビリテーションのエビデンスとその活用法. 実践EBM 心臓リハビリテーション. 2-16, 2016.

【脳血管リハビリテーション科】

脳血管リハビリテーション科は、急性期脳卒中例へのリハビリテーションのみならず、全科からの廃用症候群に対するリハビリテーションを行っている。

スタッフは、4月に上原が兵庫県立姫路循環器病センターの神経内科部長・脳卒中センター長に転任となり、横田が医長(脳血管内科併任)となった。セラピストは総勢20名(理学療法士12名、作業療法士4名、言語療法士4名)、事務助手(非常勤)1名となっている。このうち、1名が育児休暇により休業、1名が約半年間、病気休暇であったが、現在は快方に向かい、ほぼ通常勤務に近づいている。

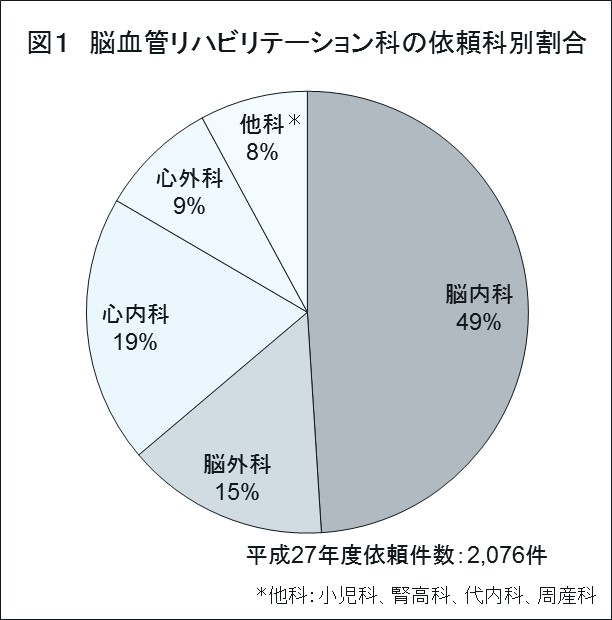

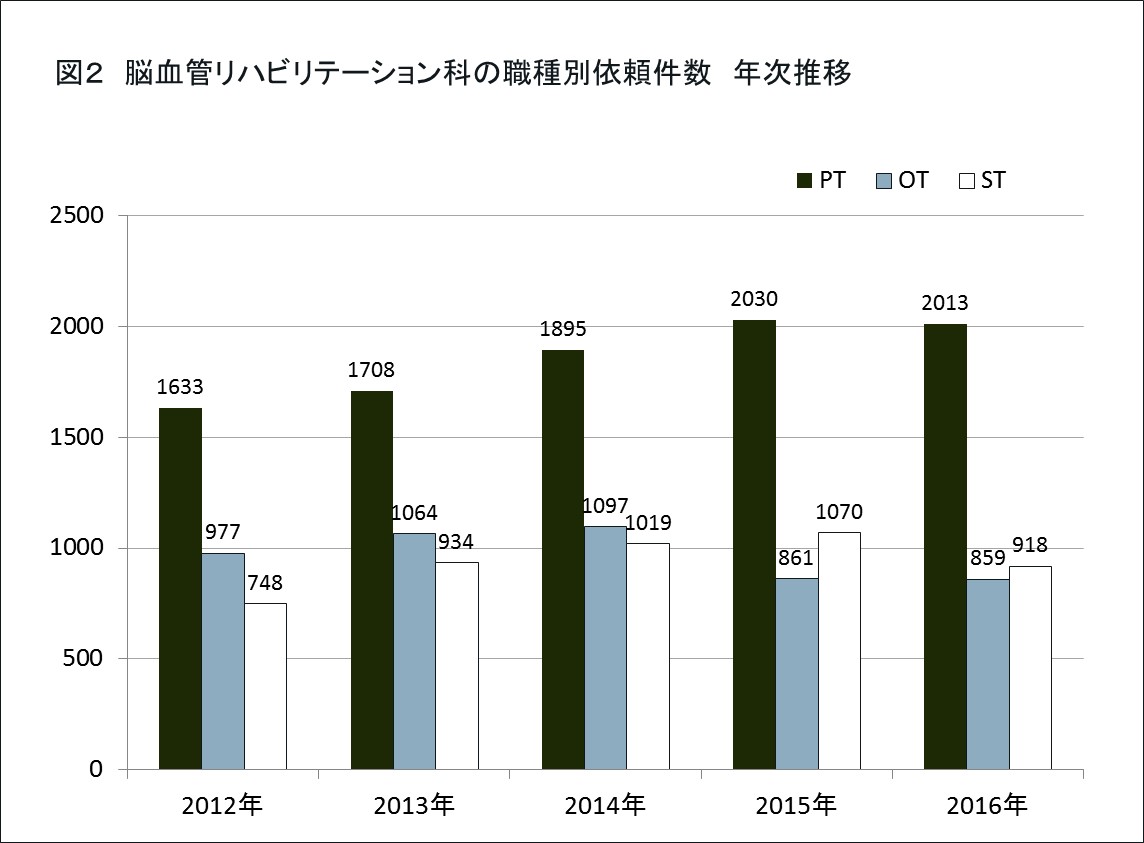

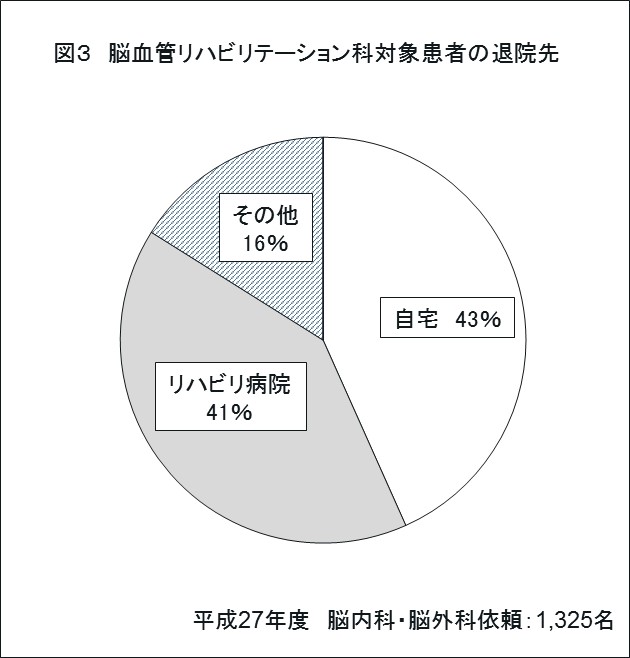

平成27年度の総依頼件数は2,076件あり、脳内科(脳血管内科、脳神経内科)49%、脳外科15%、心臓内科19%、心臓外科9%、その他8%であった(図1)。件数は前年度に比較して、セラピストの勤務可能人数を勘案すると横ばいであった。脳血管リハビリテーション職種別依頼件数は、理学療法2013件、作業療法859件、言語療法918件であった(図2)。リハビリテーション実施患者の退院先は、脳内科・脳外科依頼の1,325例でみると、自宅が43%、リハビリ病院41%、その他16%となっている(図3)。リハビリ病院に転院した650例の主な転院先は、千里リハビリテーション病院139例、千里中央病院120例、関西リハビリテーション病院85例、彩都リハビリテーション病院77例であった。

本年度の新たな取り組みとして、①リハビリテーション・データベースの構築、②脳卒中急性期リハビリテーションへの下肢装着型ロボット(HAL)の導入、③急性期脳卒中後の機能回復メカニズムの画像(テンソル、PET)を用いた解析の3点が挙げられる。①に関して、2016年10月より、急性期脳卒中例のうち、介助歩行の必要なFunctional Ambulation Categories 0-2に相当する症例に対して、リハビリテーション開始時、退院時、発症3ヶ月後の経時的な身体機能、日常生活動作、認知機能に関する複数の尺度での評価を開始した。こうしたリハビリテーション・データーベースの構築により、機能回復の客観的評価および、新たなリハビリテーション導入の際の効果の比較が可能となった。②に関して、2017年1月よりCYBERDYNE社より、福祉用HALレンタルを開始した。HALレンタルに先立ち、理学療法士2名が国立病院機構新潟病院へ3泊4日の教育訓練に出向、センター内でも、スタッフ全員参加でHAL教育訓練を受講した。現在、療法士とHALによるリハビリテーションの効果を複数の客観的な評価尺度にて評価し、両者の比較検討を行っている。本研究は、2年後に予定している脳卒中急性期リハビリテーションへのHAL臨床応用に向けた医師主導治験実施のための前哨研究であり、既に倫理委員会にて承認されている(M28-063-3)。③に関して、ラクナ梗塞例に対して、登録時、3ヶ月後の機能回復を、神経線維の変化はDWI、脳循環代謝パラメータの変化はPETを用いて解析を開始した。本研究も倫理委員会承認済みである(M27-096-3)。介助歩行が必要な例に対する機能回復メカニズムに対しては、DWIを用いて神経線維の解析を開始した(M28-063-3に含まれる)。

その他、セラピストの取り組んだ研究として、脳梗塞急性期血行再建術施行の有無による急性期脳卒中リハビリテーションによる日常生活活動獲得の比較、急性期脳卒中リハビリテーション実績の動向(2011年度と2015年度との比較)、急性期脳卒中患者におけるPusher現象の臨床的特徴、急性期脳卒中リハビリテーションにおけるラクナ梗塞患者の初発と再発における動作能力の差異が挙げられる。これらの研究は、第42回脳卒中学会(大阪)にて発表した。

- Hashimoto T, Yokota C, Koshino K, Shimomura R, Hino T, Moriguchi T, Hori Y, Uehara T, Minematsu K, Iida H, Toyoda K. Cerebral blood flow and metabolism associated with cerebral microbleeds in small vessel disease. Annals of Nuclear Medicine. 30, 494-500, 2016.

- Yokota C, Sawamura T, Watanabe M, Kokubo Y, Fujita Y, Kakino A, Nakai M, Toyoda K, Miyamoto Y, Minematsu K. High Levels of Soluble Lectin-Like Oxidized Low-Density Lipoprotein Receptor-1 in Acute Stroke: An Age- and Sex-Matched Cross-Sectional Study. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. 23, 1222-1226, 2016.

- Ishigami A, Yokota C, Nishimura K, Ohyama S, Tomari S, Hino T, Arimizu T, Wada S, Toyoda K, Minematsu K. Delivering Knowledge of Stroke to Parents Through Their Children Using a Manga for Stroke Education in Elementary School. Jounal of Stroke and Cerebrovascular Disease. Epub, 2016.

- Sari IM, Soertidewi L, Yokota C, Kikuno M, Koga M, Toyoda K. Comparison of Characteristics of Stroke-Associated Pneumonia in Stroke Care Units in Indonesia and Japan. Jounal of Stroke and Cerebrovascular Disease. Epub, 2016.

- Yamaguchi Y, Koga M, Matsuki T, Hino T, Yokota C, Toyoda K. Intracranial subdural hematomas with elevated rivaroxaban concentration and subsequently detected spinal subdural hematoma: A case report. Thrombosis Research. 143, 127-129, 2016.

- 横田 千晶, 峰松 一夫. 脳卒中ガイドライン2015. 今日の治療指針 2017年版 (ポケット版). 1889-1894, 2016.

- 山本 幸夫, 尾谷 寛隆, 上原 敏志. 被殻出血にみられる病態. 理学療法ジャーナル. 50, 625-631, 2016.

- 尾谷 寛隆, 大畠 明子. 急性期リハビリテーション. SCUグリーンノート. 273-278, 2016.